Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.

Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.

Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.

И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

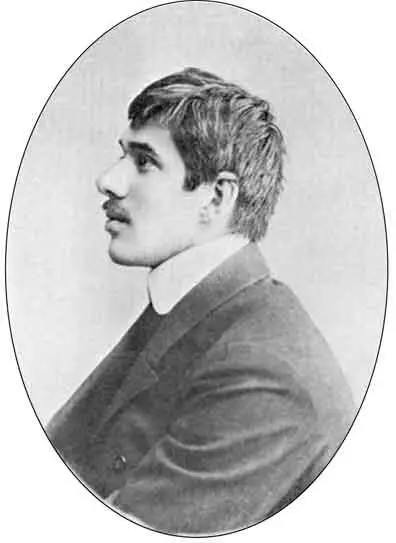

В 1882 году в Санкт-Петербурге родился поэт, публицист и литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель и журналист Корней Иванович Чуковский. Его настоящие имя и фамилия – Николай Васильевич Корнейчуков. Матерью Николая была крестьянка из Полтавской губернии Екатерина Осиповна Корнейчукова, работавшая горничной в Санкт-Петербурге в еврейском семействе Левенсонов. Она проживала в гражданском браке с сыном семейства, студентом Эммануилом Соломоновичем Левенсоном.

Корней Иванович Чуковский

Вскоре после рождения Николая студент Левенсон оставил свою незаконную семью и женился «на женщине своего круга». Кстати, в метрике у Николая, как у незаконнорожденного, отчества не было вообще. В других документах дореволюционного периода его отчество указывалось по-разному – «Васильевич», «Степанович», «Эммануилович», «Мануилович», «Емельянович». С началом литературной деятельности Корнейчуков использовал псевдоним «Корней Чуковский», к которому позже присоединилось фиктивное отчество – «Иванович». После революции сочетание «Корней Иванович Чуковский» стало его настоящим именем, отчеством и фамилией.

Детские годы Чуковский провел в Одессе, куда была вынуждена переехать Екатерина Осиповна. Литературную деятельность Чуковский начинал как издатель. Параллельно сотрудничал в журналах, где публиковал критические статьи о писателях и литературе. Но сегодня Корней Иванович Чуковский более всего известен своими произведениями для детей. Он автор таких сказок как, «Айболит», «Тараканище», «Муха-цокотуха» и многих других знаменитых детских стихов. А после появления детской сказки «Мойдодыр» его иначе как «Мой до дыр» не называли. Все эти произведения подписаны его новым именем, которое записные пародисты не могли оставить без внимания:

В своих исканиях упорен,

Идет – чем больше, тем верней,

Литературы детской корень,

А может быть, еще Корней.

В петербургский городской фольклор Чуковский навсегда вошел легендой о происхождении Бармалеевой улицы. Как известно, среди узких романтических улиц Петроградской стороны есть одна, чудом избежавшая переименования и сохранившая свое странное сказочное название «Бармалеева». Мнения исследователей по поводу происхождения этого необычного городского топонима расходятся. Одни утверждают, что он восходит к широко распространенной в Англии фамилии Бромлей, представители которой жили когда-то в Петербурге. Они-де и превратили английскую фамилию в русскую: Бармалеев. Другие ссылаются на Толковый словарь Владимира Ивановича Даля, где есть слово «бармолить» в значении «невнятно бормотать». Вполне вероятно, утверждают они, производное от него «бармалей» могло стать прозвищем человека. От него будто бы и пошло название улицы.

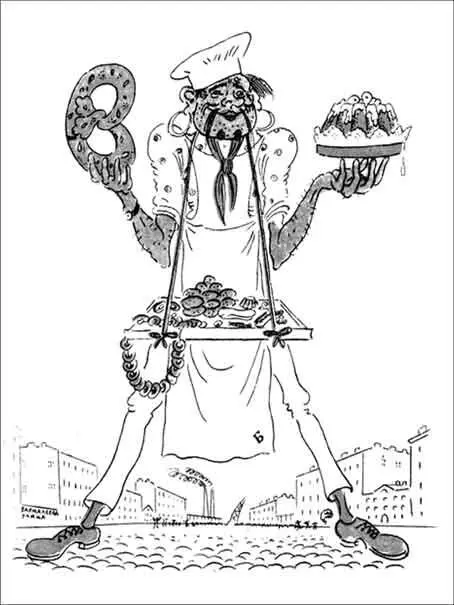

Однако в городе бытует легенда о том, что Бармалеевой улица названа по имени страшного разбойника-людоеда из сказки Корнея Чуковского. У этой легенды совершенно реальная биография с конкретными именами родителей и почти точной датой рождения. Корней Чуковский рассказывал, что как-то в начале 1920-х годов они с художником Мстиславом Добужинским, бродя по городу, оказались на улочке с этим смешным названием. Посыпались шуточные предположения и фантастические догадки. Вскоре сошлись на том, что улица получила имя африканского разбойника Бармалея. Тут же, на улице, Добужинский нарисовал портрет воображаемого разбойника, а у Чуковского родилась идея написать к рисункам художника стихи. Так появилась знаменитая сказка.

В 1925 году издательство «Радуга» выпустило ее отдельной книжкой и, благодаря необыкновенной популярности, как у детей, так и у взрослых, имя Бармалея стало известно всей стране. Ленинградцы не сомневались, что обращение Ванечки и Танечки к Крокодилу, проглотившему разбойника:

Если он и вправду сделался добрее,

Отпусти его, пожалуйста, назад!

Мы возьмем с собою Бармалея,

Увезем в далекий Ленинград, —

– имело конкретное продолжение, и бывший африканский людоед, – подобревший и любвеобильный – ныне проживает в одном из домов Петроградской стороны, на тихой улице своего имени.

Бармалей. Рисунок М. Добужинского

Между тем авторская сказка об африканском чудовище, сочиненная Чуковским, на самом деле имеет фольклорное происхождение. По воспоминаниям современников, в 1920-х годах в Ленинграде была широко известна уличная песенка «с примитивным текстом и разухабистой мелодией», которая начиналась запоминающимися словами: «По улицам ходила большая крокодила». Чуковский не мог не знать о ней. С ее славой и популярностью могла соперничать, разве что, песенка о жареном цыпленке, который тоже «пошел по Невскому гулять».

Другая сказка Чуковского, «Тараканище», породила фольклор иного свойства, тот, что вполне мог искалечить судьбу писателя. После появления сказки в печати по стране заговорили о том, что Чуковский в образе усатого таракана изобразил Сталина. Сам Сталин будто бы узнал себя, был разгневан, и это обстоятельство якобы явилось следствием того, что поэт долгое время находился в опале, его перестали печатать, и даже его детские, совершенно безобидные стихи исчезли с прилавков магазинов. На самом деле недоверие партийных чиновников к Чуковскому действительно существовало, но связано это было с другим. Оказывается, Чуковский никогда не был замечен в травле своих собратьев по перу. Когда его просили подписать какое-нибудь гневное осуждающее письмо, отшучивался, мол, подписывает только свои собственные произведения. Этого ему простить не могли.

Судьба детской поэзии Чуковского сложилась драматично. В феврале 1928 года в «Правде» была опубликована статья Н. К. Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского». В статье Крупская писала: «Такая болтовня – неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником – веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, „Крокодила“ ребятам нашим давать не надо…»

Выступление вдовы Ленина фактически означало в то время запрет на профессию, и в среде записных партийных критиков и редакторов вскоре возник уничижительный термин – «чуковщина».

В декабре 1929 года в «Литературной газете» публикуется письмо Чуковского с отречением от сказочных сюжетов в своих произведениях. И действительно, после этого он не напишет ни одной сказки.

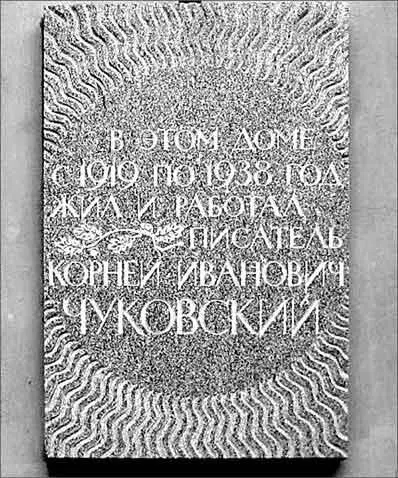

Памятная доска на доме 6 по Манежному переулку

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: