Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия

- Название:Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2015

- Город:Мн.

- ISBN:978-985-18-3584-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия краткое содержание

Эта книга «отца» белорусской историографии М.В. Довнар-Запольского вышла в свет в 1891 году. С тех пор она не переиздавалась, поэтому практически неизвестна современным читателям. Между тем, ее содержание по-прежнему представляет значительный интерес для всех, кто интересуется историей белорусского народа.

Предлагаемое издание состоит из трех частей. В первой дано географическое описание земель кривичей и дреговичей. Во второй кратко изложена политическая история Полоцкого, Смоленского и Туровского княжеств. В третьей, дополнительной, части помещены статьи ряда авторов, знакомящие с современными взглядами на историю кривичей и дреговичей.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1348 году смоленская дружина участвовала вместе с войсками ВКЛ в сражении с крестоносцами на реке Страве. В этой битве погиб один из смоленских князей.

В 1352 году на Смоленщину пришла из Московии эпидемия чумы. Умерло много людей и государство ослабело. Воспользовавшись этим, великий князь литовский Альгерд присоединил к ВКЛ города Мстиславль, Кричев и Рославль.

Позже он заключил союз со смоленским князем Святославом Ивановичем (1358–1386) и они вместе совершили в 1377 году успешный поход на Москву. После смерти Альгерда (в 1377 г.) власть в ВКЛ перешла к Ягайло, который с 1385 года стал еще и королем Польши. Его старший брат, полоцкий князь Андрей решил с помощью крестоносцев и смоленского князя Святослава воспользоваться переездом Ягайло из Вильни на постоянное жительство в Краков и захватить власть в ВКЛ. Святослав безуспешно попытался взять Витебск и Оршу, потом осадил Мстиславль. Однако войска Ягайло 7 мая 1386 года разбили смолян на реке Вехре, под Мстиславлем. Князь Святослав Иванович погиб, а Смоленское вече заплатило большой выкуп. Княжество утратило еще часть территории, в том числе город Ржев.

Новый князь Юрий Святославич (1386–1392) присягнул на верность Ягайло, то есть стал его вассалом. Его брат Глеб Святославич (1392–1396) тоже находился в вассальной зависимости от ВКЛ. Использовав в своих интересах усобицу между Глебом и Юрием, великий князь Витовт в 1395 году захватил Смоленск и посадил там своих наместников. Вместо княжества Витовт учредил Смоленскую землю, то есть воеводство. Глеба он отправил в ВКЛ, а Юрий бежал в Рязань к своему тестю Олегу Ивановичу и с его помощью в 1401 году вернул город.

Витовт немедленно прибыл к Смоленску, но взять не смог. То же самое повторилось в 1402 и 1403 годах. Зато Витовт взял Можайск, после чего Смоленск оказался в окружении земель ВКЛ. Использовав нейтралитет Москвы и смерть Олега Рязанского, в 1404 году Витовт вернул Смоленск: «винных всех… позабивал до троих тысячей и, абы в Смоленску не было болшей уже бунтов, а княжество обернул в воеводство».

Несмотря на принятые меры, в апреле 1440 года жители Смоленска снова восстали и свергли воеводу Андрея Саковича, наместника великого князя. Смоляне пригласили к себе воеводой дорогобужского князя Андрея Дмитриевича, а «осподарем» — Мстиславского князя Юрия Лугвеновича (ок. 1395 — ок. 1458). Юрий арестовал смоленских бояр, вернувшихся из Вильни с выборов нового великого князя, конфисковал их собственность и раздал ее своим сторонникам.

Новый князь ВКЛ и польский король (в одном лице) Казимир IV, только что занявший престол, послал войско к Смоленску. Но оно, простояв три недели под стенами города, не решилось на штурм и вернулось назад. Тогда в ноябре 1440 года Казимир сам выступил против повстанцев. Узнав об этом, князь Юрий бежал в Москву, а оттуда в Новгород, войска Казимира заняли Смоленск и другие города княжества. Восстание угасло.

В XV веке Смоленск процветал. Смоленской землей управлял наместник великого князя, представлявший местных феодалов в Сейме и Раде ВКЛ. Существовало городское вече, решавшее вопросы повседневной жизни города и окрестностей. При наместнике заседала местная Рада. В нее входили смоленский епископ, маршалок и другие должностные лица. Горожане избирали себе старосту. Смоленская земля делилась на волости во главе с тиунами. Привилегии смолянам даровали великие князья Литвы Витовт (в 1404 г.), Казимир IV(в 1442 г.), Александр (в 1505 г.) и Сигизмунд I (в 1513 г.).

В 1410 году Смоленский полк (хоругвь) отличился в Грюнвальдской битве [98] Русские авторы обычно упоминают «три смоленских полка», но в действительности при Грюнвальде были хоругви из Смоленска, Орши и Мстиславля под общим командованием князя Семена (Лугвена) Альгердовича. Все три «земли» являлись частью ВКЛ. — Прим. ред.

.

Смоленск являлся важным центром беларуского летописания. В XIII–XV веках здесь были созданы несколько летописей, известных под общим названием «Смоленские», а также «Смоленская хроника» (около 1430 г.), «Беларуско-литовская летопись» (1446 г.) и переписана в XV веке знаменитая «Радзивиловская летопись», составленная двумя столетиями раньше.

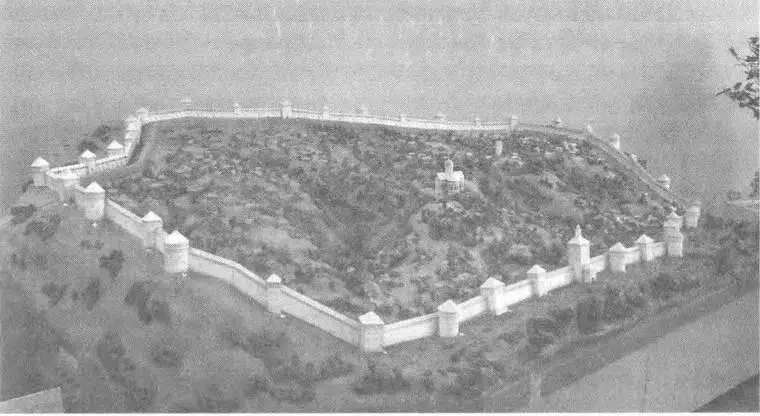

В начале XVI столетия мирная жизнь Смоленска прервалась. В 1514 году, во время войны 1512–22 годов между Московией и ВКЛ, город и все воеводство захватили московиты. Они сделали его своим форпостом на западном направлении. С этой целью «розмысл» (архитектор) Федор Конь в 1596–1602 годах построил вокруг Смоленска мощные каменные стены с башнями, сохранившиеся до нашего времени.

Таким образом, с 1396 и до 1514 года (115 лет, не считая мятежа 1401–1404 гг.) Смоленское княжество являлось составной частью ВКЛ. Далее им до 13 июня 1611 года (97 лет) владели московиты.

Сигизмунд III, король Речи Посполитой, в 1611 году отвоевал Смоленск, после чего город и воеводство еще 43 года оставались за Литвой. В ноябре 1611 года король даровал Смоленску Магдебургское право, в нем были созданы 4 цеха ремесленников. В 1613 году сейм Речи Посполитой официально восстановил Смоленское воеводство. Кроме самого Смоленска, в него вошли города Белый, Дорогобуж, Красный Городок, Невель, Почеп, Рославль, Себеж, Стародуб, Трубчевск и Чернигов с прилегающими к ним землями. Этот факт в 1618 году признали власти Московии, когда заключали Деулинское перемирие с Речью Посполитой.

Но в октябре 1654 года московиты вторично захватили Смоленск. С тех пор он входит в состав России. Тем не менее, даже в 1859 году — после 205 лет российского господства — большинство населения губернии считало себя беларусами. Вот данные из книги «Смоленская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года» (издание Центрального статистического комитета МВД, Санкт-Петербург, 1868 г.): беларусов — 46,68% против 42,42% русских. И что еще важнее — они жили не смешанно, а раздельно. Из 12 уездов семь (включая Смоленский) были этнически беларускими (беларусов там жило в 10–20 раз больше, чем русских), а в пяти уездах беларусов не было вообще.

Примерно такие же результаты дала всероссийская перепись населения 1897 года. Снова большинство жителей Смоленской губернии своим родным языком назвали беларуский!

Эти данные, в числе других, приводило в 1926 году руководство БССР, аргументируя необходимость возврата в состав ССРБ пусть не всей Смоленской области, но хотя бы беларуских уездов. Однако московское руководство не вернуло Беларуси ни одного из этих уездов, так как этнически беларуским был сам город Смоленск. Возврат уездов без Смоленска выглядел бы «непоследовательным». Сыграли роль и представления о Смоленске как «западных воротах на Москву», и суждения шовинистически настроенных российских историков-консультантов о том, что Московия «давно отвоевала Смоленск у ВКЛ». В итоге Смоленский уезд (в 1859 году 82.636 беларусов против 7611 русских и 1077 лиц других национальностей) остался в России, хотя 90,4% его населения — этнические беларусы…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: