Абрам Рейтблат - От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы

- Название:От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0308-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Рейтблат - От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы краткое содержание

В книге известного социолога представлен анализ русской литературы второй половины XIX – начала XX в., рассматриваемой как социальный институт: писатели, издательское дело и книжная торговля, журналы и газеты, библиотеки, чтение, взятые в их взаимосвязи и взаимодействии. Особое внимание уделено писательским гонорарам, популярности конкретных писателей, «укоренению» детектива в России, лубочной словесности, становлению системы литературных премий.

От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позднее, по мере секуляризации крестьянского сознания и формирования новой читающей публики, спрос на религиозно-нравственную литературу снизился. Но при этом отмечался рост спроса на художественную литературу, а отнюдь не на познавательные или утилитарные книги.

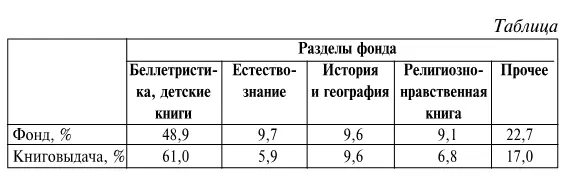

Любопытно сопоставить приводимые Е.Н. Медынским данные о структуре фонда и книговыдачи в земских библиотеках в 1909—1911 гг. 467

Как следует из таблицы, к этому времени установки создателей библиотек и потребности читателей существенно сблизились – в фонде понизилась доля научно-популярных изданий по естествознанию и повысилась доля беллетристики, а крестьяне значительно меньше стали читать религиозные книги.

Выше говорилось о существовании различных типов отношения крестьян к книгам и библиотекам (типы эти соответствуют различным стадиям перехода от традиционной культуры к культуре городской). В зависимости от того, представители какого типа преобладали среди читателей той или иной конкретной библиотеки, формировался общий характер чтения ее аудитории. В одних библиотеках в основном читались религиозные книги, в других – беллетристические, в третьих – издания прикладного характера, наконец, в четвертых более или менее одинаково использовались книги различных разделов. Но, как было показано выше, постепенно снижалась доля библиотек с высоким запросом на религиозную книгу и росла доля библиотек, где преобладал интерес к беллетристике.

Наблюдатели начала 1880-х гг. отмечали, что читателям сельских библиотек Московской губернии «нравятся книги преимущественно религиозного и исторического содержания, а также некоторые повести и рассказы наших писателей. Из книг религиозного содержания с наибольшим интересом читаются жития святых и описания монастырей; из книг исторического содержания отмечены как наиболее читающиеся: рассказы Петрушевского про старое время на Руси, рассказы о Петре Великом, о Владимире Святом, о Суворове и разные исторические повести и рассказы, в числе которых и рассказы военные. Из поэтических произведений наших классических писателей указываются: повести и рассказы Григоровича, “Тарас Бульба” и “Вечера на хуторе” Гоголя, “Капитанская дочка” и сказки Пушкина, “Князь Серебряный” А. Толстого, все рассказы графа Л.Н. Толстого (“Бог правду любит”, “Чем люди живы”, “Из Ясной Поляны” и пр.; “рассказы Л.Н. Толстого читаются крестьянами всех возрастов нарасхват”,– сообщают некоторые преподаватели), стихотворения Кольцова и Некрасова» 468.

Аналогичный характер носят данные о читательских предпочтениях посетителей сельских библиотек других регионов. Например, в пришкольных библиотеках Бузулукского уезда Самарской губернии также больше всего читались духовно-нравственные и исторические книги, в том числе: «Поучения» Р.Т. Путятина, «Жизнь святых» П.И. Виноградова, «Святыни и древности великого града Киева», «Соловецкий монастырь», «Отечественная война» А.Ф. Погосского, «Иван Сусанин», «Как и чему учил Петр Великий», «Архангельские китоловы» А. Сетковой [А.П. Катенкамп], «Край крещеного света» С.В. Максимова, жизнеописание М.Д. Скобелева, сказки и «Полтава» А.С. Пушкина и др. 469. К концу XIX в. читательские запросы крестьян стали сложнее и дифференцированнее, приблизившись к уровню образованной публики. У них были популярны такие авторы, как Д.В. Григорович, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.И. Лажечников, Е.А. Салиас, Г.П. Данилевский, М.Н. Загоскин, И.А. Гончаров, А.К. Толстой, Вас.И. Немирович-Данченко, В.П. Авенариус, А.В. Круглов, П.Р. Фурман, А.Г. Коваленская – из отечественных, Майн Рид, Ж. Верн, Э. Золя, Б. Ауэрбах, Ф. Купер – из зарубежных 470.

В XX в. грань между «народными библиотеками» и публичными библиотеками других типов стала стираться, они постепенно сближались и по составу фондов, и по степени подготовленности своей аудитории.

Деятельность организаторов сельских «народных библиотек» следует оценить как успешный опыт создания сети библиотек в небиблиотечной (и даже, по сути дела, почти «некнижной») среде. До их возникновения в сельской местности практически не было библиотек, а примерно через полвека (если вести отсчет от даты разрешения населению пользоваться пришкольными библиотеками) в значительной части сел, по крайней мере в большинстве более крупных из них, уже существовали успешно действующие «народные библиотеки». Правда, охват населения был невелик, лишь незначительная его часть посещала их. Но, во-первых, они вписались в сельский образ жизни, в сельский быт, стали необходимым его компонентом; во-вторых, они сформировали категорию регулярных читателей на селе, и в абсолютном выражении общее число их читателей (примерно 3 млн) было достаточно велико. Если учесть, что многие крестьяне пользовались библиотеками во время учебы в школе и некоторое время после ее окончания, а потом переставали, то общее число «прошедших» через земскую «народную библиотеку» существенно увеличится.

Оценивая деятельность библиотек этого типа в историческом аспекте, следует учесть также, что в них были отработаны формы привлечения читателей и работы с ними, а также сформированы кадры, сыгравшие важную роль в осуществлении «культурной революции» в 1920—1930-е гг.

Приложение 1

СПИСОК ШИРОКО ЧИТАВШИХСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (1856—1895)

Принципы составления списка изложены в главе IV. Для романов, повестей и циклов очерков, напечатанных в течение нескольких лет, указывается журнальная публикация (по году окончания печатания), для рассказов и стихов – отдельное издание. Как правило, приводится авторское обозначение жанра, однако в тех случаях, когда оно не было поставлено писателем либо резко расходится с современной терминологией (например, наименование «рассказ» для масштабных произведений большого объема), жанр охарактеризован нами. Отсутствие жанровых обозначений указывает либо на нетрадиционность жанровой природы произведения, либо на наличие в сборнике (цикле) произведений разных жанров. В целях экономии места использованы следующие сокращения названий журналов: БДЧ – «Библиотека для чтения», BE – «Вестник Европы», ИВ – «Исторический вестник», МБ – «Мир Божий», Н – «Наблюдатель», ОЗ – «Отечественные записки», РВ – «Русский вестник», РМ – «Русская мысль», РО – «Русское обозрение», PC – «Русское слово», С – «Современник», СВ – «Северный вестник». Тире между датами или номерами обозначает непрерывную публикацию, многоточие – наличие ее не в каждом номере указанного периода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)