Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.)

- Название:Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МарТ

- Год:1999

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-87688-246-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.) краткое содержание

«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.

Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.

Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воздавая честь и славу бойцам и командирам, ГКО считает вместе с тем необходимым, чтобы были приняты строжайшие меры против трусов, паникёров, дезертиров.

Паникёр, трус, дезертир хуже врага, ибо он не только подрывает наше дело, но и порочит честь Красной Армии. Поэтому расправа над паникёрами, трусами и дезертирами и восстановление воинской дисциплины является нашим священным долгом….

Что означало слово «расправа» в те времена и в той обстановке — достаточно ясно. Поначалу паникёров, трусов и дезертиров попросту расстреливали на месте. Более того: в стране был накоплен такой богатый опыт «разоблачения» всевозможных «врагов», что указание сверху было воспринято как прямой призыв к действию:

Инициатива сверху подхватывалась ретивыми чиновниками и военными на местах. В результате масштабы репрессий достигали таких пугающих размеров, что самому же сталинскому руководству приходилось вмешиваться и регулировать этот процесс. Так, 4 октября 1941 года Сталин и Шапошников подписали приказ «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями». В нём отмечались частые случаи незаконных репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров и комиссаров по отношению к своим подчинённым: расстрелы без оснований, побои, извращения дисциплинарной практики, самосуд и т. д. Указывалось, что «забыта истина, согласно которой применение репрессий является крайней мерой, допустимой лишь в случаях прямого неповиновения в условиях боевой обстановки или в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка лицами, сознательно идущими на срыв приказов командования» («Обречённые триумфаторы». — «Родина» № 6–7, 1991).

Вскоре огромные потери Красной Армии заставили руководство страны внести более определённые поправки в свой курс борьбы против малодушных бойцов.

28 июля 1942 года Народный Комиссариат Обороны издаёт знаменитый приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад!». Напомним, что первая половина 1942 года — полоса серьёзных поражений Красной Армии. Немцы нанесли по советским войскам ряд сокрушительных ударов, расчистив себе путь к кавказской нефти, заняли Воронежскую область, вошли в Ворошиловоград и Ростов-на-Дону… Таким образом, за несколько недель гитлеровцы продвинулись на расстояние около 400 километров. Одним из последствий этих военных неудач стало резкое падение порядка среди бойцов Красной Армии. Нарушения дисциплины и паника приняли невиданные масштабы.

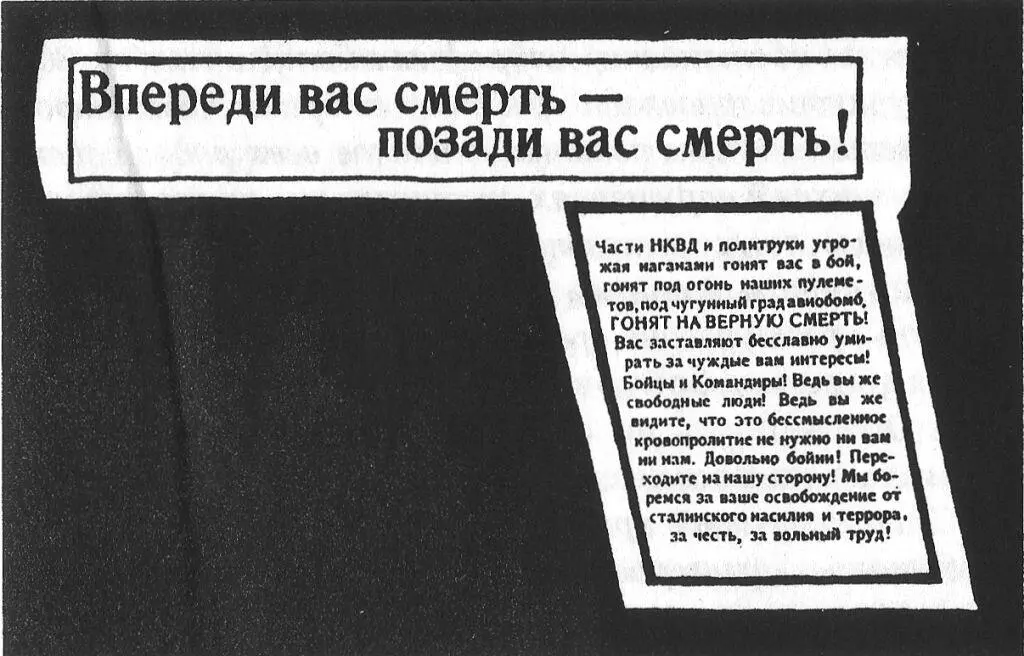

Тогда-то за личной подписью Сталина и выходит названный выше приказ. Он призывал к сопротивлению и осуждал бытовавшее мнение, будто огромные пространства России могут позволить продолжить отступление и дальше. Верховный Главнокомандующий требовал восстановить в войсках железную дисциплину. Именно этот приказ вводил так называемые заградительные отряды, располагавшиеся за спиной боевых формирований и поливавшие проливным пулемётным огнём тех, кто поворачивал вспять.

Однако нас в этом документе интересует другое. Именно приказ «Ни шагу назад!» предписывал Военным Советам фронтов:

«Сформировать в пределах фронта от одного до трёх (смотря по обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушениях дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность своею кровью искупить преступления против Родины».

Для рядовых бойцов предназначались штрафные роты. Обязанность по созданию этих формирований возлагалась на Военные Советы армий:

«Сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 чел. в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной».

В штрафные части провинившиеся отправлялись на срок от одного до трёх месяцев с обязательным разжалованием командного состава в рядовые. За боевое отличие штрафник мог быть освобождён досрочно. Штрафники, получившие ранение в бою, также подлежали освобождению и по выздоровлении отправлялись воевать в обычную воинскую часть (принцип, получивший название «до первой крови»).

Государственный Комитет Обороны (и наверняка лично Верховный Главнокомандующий) вынуждены были к этому времени более «бережно» обращаться с «пушечным мясом» — ввиду его нехватки. Так что слабовольные и трусливые бойцы не «пускались в расход» своими соратниками. Ими затыкали самые горячие участки фронта. Военный юрист Александр Долотцев, принимавший участие в работе военного трибунала тех лет и лично выносивший приговоры, вспоминает:

— Дезертиров мы, как правило, расстреливали редко: годен же, искупает пусть! Расстреливали членовредителей: не годен. Тюрьму ему дать — это будет как раз то, что он хотел. («Штрафники». — «Родина» № 6–7, 1991).

Причём для пущей верности за спинами ставили заградотряды (последнее, впрочем, касалось не только штрафных частей). Это позволяло одновременно и карать малодушных, и эффективно решать боевые задачи.

Второе: поначалу штрафные части предназначались только для наказания личного состава Красной Армии. О заключённых и речи не было! Самое большее, на что шло сталинское руководство — это освобождение «бытовиков» с последующим направлением в обычные части действующей армии.

Вскоре, однако, штрафбаты и штрафроты доказали свою высокую боеспособность. Их бросали на самые ответственные участки, под перекрёстный огонь, на минные поля — и «штрафники» делали то, что казалось немыслимым для обычного солдата!

Верховное командование делает всё от него зависящее, чтобы как можно активнее использовать в боях и пополнять штрафные воинские формирования. Менее чем через месяц, 16 октября 1942 года, заместитель Наркома обороны СССР Е. Щаденко издаёт приказ № 323 «О направлении в штрафные части военнослужащих, осуждённых военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны». До октября 1942 года эти провинившиеся бойцы воевали наравне с остальными в Действующей армии. Но теперь вспомнили и о них. В приказе с горечью и возмущением было отмечено, что многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные нарушители воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осуждённые военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны, фактически избегают наказания:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: