Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Название:Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05137-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов краткое содержание

Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и проходят по заданному маршруту. А поможет разобраться в хитросплетениях московских переулков известный москвовед и писатель Сергей Романюк.

Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В разгар террора в конце 1930-х гг., когда арестовывали десятки и сотни тысяч, выяснилось, что «большой дом» уже недостаточно большой, и в 1939 г. заказали архитектору А. В. Щусеву сделать проект нового строения. Сначала предполагалось возвести помпезное сооружение с огромной, высотой в шесть этажей, аркой с затейливым обрамлением больших часов над ней, заимствованным из здания страхового общества, но затем решили ограничиться более скромным и сдержанным фасадом. Из-за войны к 1948 г. выстроили только правую часть здания, — так и стояли рядом два строения, одно еще дореволюционное, а второе советское, резко от него отличающееся. В 1986 г. оба здания объединили одним фасадом.

На здании мемориальная доска главы этой организации на протяжении 15 лет Ю. В. Андропова. Ее было сняли, но недавно восстановили.

Левая сторона Мясницкой улицы теперь начинается небольшим пустырем, на который выходит украшенное русским декором здание под № 3, построенное в 1897 г. по проекту архитектора В. Е. Сретенского для Московской духовной консистории (в православной церкви учреждение по управлению епархией; название произошло от латинского слова consistorium, то есть место собрания или совет).

Автор с москвичами у пьедестала памятника Дзержинскому 23 августа 1991 г.

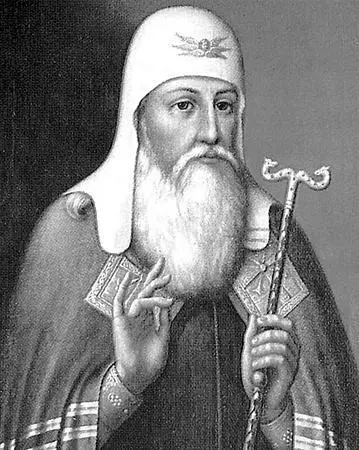

Небольшое строение, стоявшее перед консисторским домом на месте нынешнего пустыря, имело давнюю и интересную историю. В нем находилось Рязанское архиерейское подворье, впервые упоминаемое в 1588 г., когда сюда было велено поместить неожиданно приехавшего за милостыней константинопольского вселенского патриарха Иеремию. Его пребыванием московские власти воспользовались для учреждения в России патриаршества. Он не соглашался, но после долгих уговоров, которые проходили и в Кремле, и здесь, на Мясницкой, куда приезжал Борис Годунов, патриарх уступил, и в январе 1589 г. первым московским патриархом стал Иов.

Патриарх Иов

В Рязанском подворье жил и скончался в 1722 г. назначенный Петром I «местоблюстителем патриаршего престола» Стефан Яворский, знаменитый проповедник, который, по словам современника, имел удивительный дар: «Он своими поучениями мог возбуждать в слушателях смех или слезы, чему много способствовали движения тела, рук, помавание очей и лица пременение, что природа ему дала». Тут он работал над полемическими сочинениями, и тут его посещал святитель Димитрий Ростовский, его друг и сотрудник. Некоторое время, до получения двора на Пресне, на подворье жил грузинский царь Вахтанг со свитой. С 1774 по 1801 г. здесь обосновалась Тайная экспедиция (давние традиции Лубянки!), где допрашивали Емельяна Пугачева и Н. И. Новикова. Здание это наводило страх на москвичей, известно было, что там пытали заключенных в каменных мешках. «Старожилы Московские еще запомнят железные ворота сей Тайной, обращенные к Лубянке; караул стоял во внутренности двора. Страшно было, говорят, ходить мимо, и страх сей служил к обузданию строптивых», — писал И. Г. Гурьянов, автор московского путеводителя начала XIX в. По словам Гиляровского, он видел, как разрушали это здание, и видел подвалы, а в них какие-то ниши, в которых, как ему рассказывали, находили прикованные цепями скелеты.

Напротив, на правой стороне Мясницкой, примерно на месте нынешнего выхода из подземного перехода, стояла небольшая скромная Успенская церковь, более известная под именем Гребневской иконы Богоматери. Рассказывается, что икона была поднесена Дмитрию Донскому казаками из города Гребень (пишут иногда — из станицы Гребневской), а Иван III брал ее с собой в поход против Новгорода, и после битвы при Шелони в 1471 г., положившей конец независимости Новгородской республики и укрепившей московское самодержавие, построил деревянную церковь, в которой и поставил икону. История эта была записана на доске в храме. Точная дата строительства каменного здания церкви неизвестна, но по ряду признаков оно могло относиться к XVI в. и, возможно, более точно к 1514–1520 гг. Есть также и основания датировать ее временем после 1570 г.

У церкви был придельный храм Дмитрия Солунского, упоминаемый в 1585 г., который имел, что необычно, свой, отдельный от основной церкви приход. Над алтарем его высилась древнейшая в Москве шатровая колокольня. В 1711 г. церковь ремонтировали, заменили главу и построили трапезную. В церкви был прекрасный иконостас с древними иконами, замечательная надпрестольная сень с оловянными украшениями и слюдяными вставками, фреска XVI столетия, паникадило XVII столетия. Гребневскую икону в наполеоновское нашествие прятали в церковной главе.

В советское время уникальную древнюю церковь реставрировали, но уже в 1926 г. власти поставили вопрос о ее сносе «ввиду узости места для проезда трамвая». Общественность поднялась на защиту: общество «Старая Москва» отмечало, что «Гребневская церковь, построенная в XVI в. и совершенно исключительная по ряду деталей, отразивших влияние новгородской архитектуры, и занимающая совершенно особое место среди московских памятников по своеобразной группировке составных ее частей, ни в коем случае не может быть сломана». Академия наук считала, что «уничтожение этого памятника было бы невознаградимой утратой». Тогда храм удалось отстоять, пожертвовав только трапезной, поздними пристройками и оградой, но 25 марта 1933 г. президиум Моссовета постановил: «В связи с прокладкой шахты № 13 и № 14 Метростроя церковь Гребневскую закрыть, а здание передать Метрострою для машин». Вскоре же церковь была сломана, и началась проходка шахты, во время которой было обнаружено захоронение Леонтия Магницкого, автора первой русской арифметики.

Церковь Гребневской иконы Богоматери

В церкви нашли также тайный ход из алтаря, аналогичный тайнику церкви Флора и Лавра у Мясницких ворот. Его, совершенно неизученным, в спешке засыпали.

В 1985–1987 гг. в процессе расширения КГБ выстроили непритязательное сооружение для этой организации; на доске, помещенной на стене, объявляется, что архитекторами Вычислительного центра были те же Палуй и Макаревич. Они попытались как-то прилепить свой шедевр к старому доходному строению в Лубянском проезде. Результат их усилий особенно безобразно выглядит со стороны «Детского мира».

На Лубянской площади стоял дом издателя и просветителя Николая Ивановича Новикова — он находился сразу же с левой стороны за мостом через ров у Никольской башни Китай-города. Автор записок, известный агроном А. Т. Болотов, издавался у Новикова и писал, что в 1782 г. он жил «подле Воскресенских ворот», но, приехав в Москву 30 января 1783 г., нашел его «уже женившимся и живущим в ином месте, подле Никольских ворот, в особом и просторнейшем доме». Новиков купил его у московской 1-й гильдии купца И. Я. Климова 4 мая 1782 г., а тот еще в 1773 г. приобрел у «иноземца, партикулярной аптеки аптекаря Ивана Федорова сына Мейера».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: