Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков

- Название:Записки палеонтолога. По следам предков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наука» Ленинградское отделение

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков краткое содержание

Преследуя лошадей, бизонов и мамонтов, добывая пушного зверя, первобытные охотники продвигались в каменном веке на север по долинам рек Русской равнины и Сибири. В поисках следов давно минувших событий в животном мире четвертичного периода автор изучал великие «кладбища» зверей в долинах рек Русской равнины и Сибири, участвовал в раскопках пещер в Крыму, на Кавказе, Урале и в Приморье, исследовал древние рисунки на скалах. Описанию его путешествий на лодках, вертолетах, верхом и пешком при палеонтологических исследованиях мамонтовой фауны во многих районах нашей страны посвящена эта книга.

Записки палеонтолога. По следам предков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хранилище было в полном порядке и протаяло до дна. На его разгрузку и новую раскладку костей было затрачено два дня. Столько же ушло на просчеты, промеры, снятие эстампов со стертой поверхности зубов. До 30 процентов крупных костей мамонтов оказалось погрызено росомахами. Хищники настойчиво вгрызались в эпифизы, добираясь до губчатой мозговой массы.

Наши прошлогодние размывы было не узнать. Все оползло, заплыло новыми порциями дерна. Вновь вытаявших костей удалось собрать и учесть на этот раз около тысячи, примерно от 16 особей мамонтов. Если такое же число костей вытаивало ежегодно, то за сотню лет здесь могли вытаять и уйти на дно реки десятки тысяч костей — от 1600—1800 мамонтов!

По утрам нас будили гортанными криками куропатки, подлетавшие к палаткам с другого берега Берелеха. Время шло, мы уже управились с нашими планами, но вертолета не было и в помине. Правда, изредка мы слышали шум мотора, но это пролетали вдалеке машины геофизиков или пожарные патрули. Наши запасы круп и хлеба кончились, и мы перешли почти целиком на рыбное довольствие. В жаберные сетки поблизости от бивуака ловились преимущественно презренные огромные щуки — рыба, которую только в крайности едят здешние собаки. Нам больше нравились багровые чогу-чаки, проникшие в Якутию с Аляски. Впрочем, в каждую порцию ухи добавлялось на ходу несколько десятков комаров. Эти кровопийцы не затихали круглые сутки и неустанно толклись о брезент палаток, сапоги, кожу, прощупывая хоботками все что возможно. Однако в ожидании вертолета мы уже не могли ставить сетку, а на блесну у лагеря безотказно ловились только щуки, которые так надоели, что просто не шли в горло. Берелех между тем вздулся и тащил мусор. На тринадцатый день показалась моторка с тремя якутами из поселка Берелех. Их было трое бравых ребят — оленевод, моторист и охотник. Вооруженные до зубов гладкостволками, винтовками, ножами и фотоаппаратами, они рассчитывали поживиться дикими оленями, которые должны были вот-вот показаться на берегах Берелеха при осенней откочевке с морского берега в тайгу.

Отправив утром следующего дня наших гостей обратно с телеграммами «SOS» в Чокурдах и Якутск, мы снова засели за щучье филе.

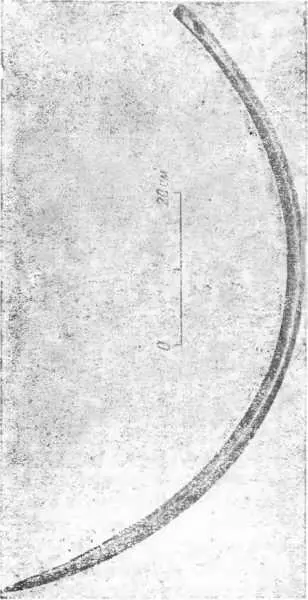

Прощальное посещение «кладбища» порадовало новой находкой. Я споткнулся о копчик искривленной кости, торчавшей из грунта в участке россыпи палеолитических орудий, и вместо предполагавшегося ребра мамонта вытащил великолепный изогнутый стержень. Он был вырублен кремневыми резцами из расколотого вдоль бивня мамонта и достигал 94 см в длину, при диаметре в 25 мм. Привязанное к тяжелому древку такое орудие могло пробить грудную клетку или брюхо толстокожих (рис. 34). Здесь же был найден и новый отщеп черного окремнелого сланца. Становилось все более несомненным, что рядом с мамонтовым кладбищем была стоянка охотников каменного века. Раскапывать ее должны были якутские археологи, предупрежденные нами еще в прошлом году.

Рис. 34. Стержень (наконечник копья?) из бивня мамонта.

Археологи-то и выручили нас из Берелехского сидения. Третьего августа гул вертолетного мотора возвестил прибытие партии Института археологии Якутского филиала Академии наук. Дав коллегам подробные указания о месте необходимых раскопок, мы отбыли в Чокурдах. Предстояло еще посетить в оставшийся короткий срок места находки Христофором Стручковым остатков трупа Теректяхского мамонта на средней Индигирке и побывать у берега моря Лаптева.

Для рейса на Сутороху — километров 350 вверх по Индигирке — вскоре удалось раздобыть гидросамолет АН-2. Его скорость, около 180 км в час, была немногим больше, чем у вертолета, но зато этот час стоил в полтора раза дешевле. Итак, оставив новые образцы мамонтовых костей с Берелеха на складе аэропорта, мы летим над Индигиркой. Под нами, тысячи две метров ниже, тянутся в хаосе извилин протоки и старицы реки, вдали в обе стороны видны свинцово-сизые овалы озер. Далее к югу река обособляется все больше в единое русло, озер становится меньше, темно-зеленые островки и редкие грядки лиственничных лесочков сливаются в сплошную тайгу. На размываемых берегах реки видны колоссальные завалы древесины, свалившиеся в воду стволы лиственниц белесы, промыты и перемыты вдоль и поперек на протяжении нескольких сезонов. Видно, что подойти к воде или пройти по берегу оказывается не везде легким делом (рис. 35). Часа через два полета наш кораблик закладывает крутой вираж над каким-то поселком и скользит на мутные воды Индигирки. На берегу Суторохи нас встречает пестрая толпа якутских ребятишек, внимательно наблюдавших, как мы вылезаем со спальными мешками и рюкзаками вначале на дюралевые поплавки, а потом, по каким-то скользким бревнам, на берег. Затем, выполняя роль гидов, они ведут нас к сельсовету. Председатель — молодой якут и такой же его приятель — поселковый врач, накормив и дав нам передохнуть, соглашаются отвести нас к рыболовной стоянке Стручкова.

Две алюминиевые «казанки», снабженные двадцатисильными «Вихрями», устремили нас вниз, обратно на север. «Вихри» безусловно слишком мощны для топорной алюминиевой лодки казанского производства. Здесь, в Якутии, при неосторожном обращении с рулем или при быстром пуске они нередко переворачивают и топят в холодной воде эту лодку, а вместе с ней и подвыпивших хозяев. Сорок пять километров до рыболовной стоянки Христофора мы преодолели за час с небольшим. Стоянка была расположена на низком левом берегу за песчаной косой, напротив величественной шоколадной стены правобережного яра. Эта стена, высотой метров 30, временами блестела мерзлыми чешуйчатыми фестонами.

Рис. 35. Берега Индигирки завалены древесиной лиственницы. Фото автора, 1971.

На берегу нас встретили Петр Лазарев, двое его молодых помощников и хозяин — рыбак и охотник, якут лет сорока Христофор Стручков. Был тут и корреспондент «Известий» А. И. Менделеев. Лицо рыбака, цвета меди, приветливо улыбалось. Нас провели к избушке, устроенной на прогалине между двух гряд густейшего тала. Поставленные наклонно бревешки стен были оштукатурены серым речным илом, который потрескался на небольшие квадраты. Крыша, чуть выше головы, была плоской и прикрыта дерном. Внутри, за наклонной дверкой, обитой шкурой, было почти темно и маленькое оконце освещало лишь низкие нары по стенкам, устланные оленьими шкурами. В сторонке стояли жердяные вешала для капроновых сетей и располагались собачьи привязи. За следующей грядкой тальника виднелся деревянный сруб вертикального лаза в глубокий новый погреб для хранения рыбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: