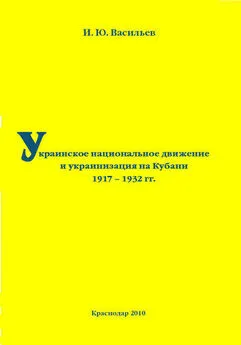

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05824-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание

Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?

В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.

Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но, несмотря на то что культурные, религиозные, психологические мотивы подчас играли заметную роль в утверждении антиеврейских настроений, юдофобия являлась лишь одним из их проявлений, внешней оболочкой антисемитизма – явления более сложного и многогранного, не исчерпывающегося только этнопсихологическими причинами. В выступлении того же Хоменко последние тесно переплетались с социальным фактором и «ревностью» к городу вообще. Он утверждал, что крестьяне трудятся в поте лица, у крестьянок натруженные ноги, «они с утра до ночи работают, а еврейки ничего не делают, только одеваются, мажутся да погуливают» [331]. Вообще социально-политический фактор был основным побуждающим мотивом при появлении антисемитских настроений в УССР в те годы.

Главной же причиной, порождающей недовольство, стала резко изменившаяся за послереволюционные годы роль, которую стали играть евреи в различных сферах общественно-политической жизни Советской страны. Прежде всего в глаза бросалось деятельное участие евреев в советской экономике. Отказ от политики военного коммунизма и переход к нэпу был с энтузиазмом воспринят «деловыми людьми» и прочими «социальными осколками» старого мира. Образ еврея-нэпмана, прибравшего к рукам торговлю, прочно закрепился в народном сознании. Нередкими были разговоры вроде тех, что «Троцкий устроил НЭП в Советской России специально для евреев. Украинцы сеют и продают свое зерно евреям для того, чтобы они наживались, нас обманывали». Любые хозяйственные трудности, которые в то время возникали на каждом шагу, – рост цен, высокие налоги – зачастую объяснялись тем, что «у власти стоят жиды, мучащие крестьян». Так, бедняки Я. Гаврилюк и П. Глухарёв (Уманский округ) жаловались, что до 1914 г. сапоги стоили 5 пудов пшеницы, а теперь (в 1926 г.) – 15. Причину несправедливости они видели в отсутствии твердых цен на мануфактуру, а также в том, что «жиды захватили торговлю». Чаще всего в поле зрения оказывались местные советские и хозяйственные органы, например кооперация. Впрочем, в трудностях и дефицитах обвиняли и евреев, работающих в центральных органах. Подобные речи неизменно поддерживались сочувствовавшими слушателями [332].

Настроения, аналогичные крестьянским, довольно широко были представлены и в городе. Подвержена им оказалась не только «мелкобуржуазная мещанская среда», но и опора советской власти – рабочий класс. Причин этому можно назвать несколько. Во-первых, социальный состав послереволюционного пролетариата сильно отличался от дореволюционного. Не обошлось и без воздействия «бывших» людей, старавшихся скрыться от бдительного ока ГПУ в партии и рабочей среде. Нетрудно догадаться, как такие люди относились к новой власти. А во-вторых, и крестьяне, и рабочие ежедневно сталкивались со специфическими условиями советской действительности, которые поневоле пробуждали ассоциации между трудной жизнью и национальным вопросом.

Городские условия и образовательный уровень придавали антиеврейским настроениям рабочих несколько иное звучание. Больше внимания уделялось не только экономике, но и политике. Поступавшие в ЦК КП(б)У сводки о настроениях рабочих крупных предприятий подчеркивают, что «в отдельных случаях антисемитские разговоры охватывают целые группы рабочих» [333]. Особенно возмущал рабочих тот факт, что евреи, по их мнению, не работали на заводах, а сидели в финотделах, кооперативных, потребительских организациях и прочих «теплых местах», расхищали народные средства и эксплуатировали рабочий класс [334]. Недовольство разговорами не ограничивалось. Например, от рабочих Зиновьевского округа на имя руководителей УССР постоянно следовали тревожные сигналы, поступали письма и петиции, отражающие их точку зрения на еврейскую проблему в СССР.

Антиеврейские настроения порождались также несоответствием между тем, чего от революции ожидали, и тем, что получили. Немало рабочих и крестьян, участвовавших в революции и сбросивших иго капитала, думали, что «себе добыли власть, а она вышла не себе, а жидам», в то время как «русские остаются рабочими». А пролетариат-гегемон, трудовое крестьянство остались «у разбитого корыта», живя в бараках и надрываясь на тяжелых производствах, где работали «одни только украинцы и русские», а евреев не было «ни одного» [335]. Причем подобные взгляды высказывали те люди, которые лояльно относились к советской власти и даже поддерживали ее.

Опасность проникновения евреев во власть волновала их не только из-за опасения социальной «конкуренции», но и потому, что в евреях они усматривали нелояльный, враждебный элемент. Подтверждения этому сплошь и рядом можно встретить в информационных материалах ГПУ. «Напрасно евреев допускают в различные учреждения, так как продадут Советскую власть» [336], – считали крестьяне. «Все евреи – большие националисты, будь они хоть тридцать раз партийцами», – рассуждали студенты из Умани [337]. Негативное отношение к приему евреев в «святую нашу партию» или на государственную службу было свойственно представителям всех социальных категорий и даже коммунистам [338]. В основе недоверия к руководителям-евреям лежало представление, что таковой не будет делать для людей ничего хорошего, а «прется на высший пост» только для того, чтобы «власть заграбастать себе» и своим знакомым [339].

Совсем неприятным для руководства страны становилось проникновение антиеврейских настроений в армию. Новобранцы приносили в казармы взгляды, бытовавшие в той среде, из которой они вышли. Помимо общих мотивов, антисемитизм в РККА возникал и под влиянием специфических армейских условий. Многих военнослужащих интересовало, кто же воевал в Гражданскую войну, почему евреев было так мало в армии и занимали они главным образом нестроевые должности в хозяйственных командах. Подобные настроения имели место не только у рядового и командирского состава, но и у некоторых политработников [340].

Довольно прочно антиеврейские настроения укоренились и в интеллигенции. В основном взгляды представителей этой прослойки ничем не отличались от указанных выше, разве что больше внимания ими уделялось политике и внутрипартийной ситуации. Служащие, боявшиеся попасть под сокращение, смотрели на проблему с точки зрения, которую весьма точно выразил сотрудник Томашпольского райисполкома Тульчинского округа некий Архангельский, сожалевший, что «куда бы ни хотел бы пристроиться, да все мешают жиды» [341]. Социальная конкуренция порождала антисемитизм и в учебных заведениях. Национальный состав послереволюционного студенчества вузов и специальных учебных заведений сильно отличался от дореволюционного. Старая интеллигенция, в большинстве своем не принявшая большевиков, не пользовалась у властей доверием, а государство остро нуждалось в образованных кадрах. Ситуацией воспользовалась еврейская интеллигенция. Процент евреев в учебных заведениях был очень высоким. Скажем, в 1923 г. они составляли 39,3 % от числа всех студентов УССР; среди принятых в вузы в 1924 г. евреев было 35,1 % [342]. В некоторых учебных заведениях процент мог быть еще выше. Так, в 1923 г. среди студентов Коммунистического университета имени Артема 41 % составляли евреи [343], среди студентов Киевского политехникума в 1924 г. – 58 % [344]. По гуманитарным факультетам и отделениям доля студентов-евреев могла быть значительнее. Поэтому часто проскальзывало недовольство тем, что «их дети» учатся, а «наши беспризорные шляются по улицам» [345]. Недовольны были и студенты других национальностей, причем не только выходцы из «старых классов», но и вчерашние крестьяне и рабочие. В Гайсинском педагогическом техникуме комсомолец Цымбалюк, подойдя к студентке-еврейке, высказал свое мнение насчет решения еврейского вопроса: «Тобі тут не місце, твое місце в Палестині» [346]. Не отставали от него и его товарищи, комсомольцы и беспартийные [347]. Подобных примеров можно привести множество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: