Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Название:Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-444-80190-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение краткое содержание

Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс; несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

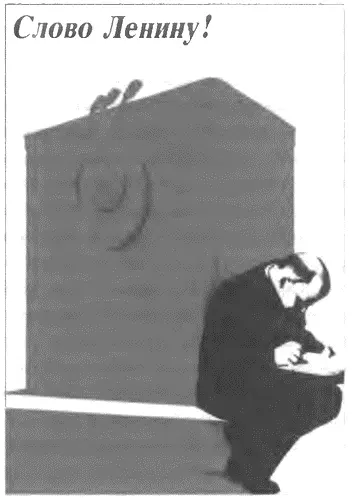

Идея возврата к «истинному Ленину» хорошо проиллюстрирована плакатом «Слово Ленину!», выпущенным в 1990 году издательством «Плакат» при ЦК КПСС. Центральную часть плаката занимает большая красная трибуна, украшенная советским гербом и уставленная микрофонами. Она является олицетворением застывшего авторитетного дискурса партии, который теперь стал интерпретироваться как искажение ленинских идей. А «истинный Ленин» изображен нарочито неканоническим, маленьким, ссутулившимся и черно-белым. Он примостился с краю, внизу, на ступеньках под трибуной, и сосредоточенно записывает в блокнотике свои мысли по поводу сегодняшнего дня. Но нам этих мыслей не видно. Чтобы узнать их, надо дать Ленину слово, выпустить его на трибуну, услышать его настоящий, не искаженный авторитетным дискурсом голос.

Здесь мы сталкиваемся с важным и удивительным феноменом поздней перестройки — призывом ЦК дать Ленину слово не в рамках авторитетного дискурса партии, а вне этого дискурса. В этом призыве в сконцентрированной форме содержится первичное противоречие перестройки — возврат к Ленину как способ обновления партийной идеологии здесь приравнивается к разрыву в структуре авторитетного дискурса партии. В 1990 году ЦК партии еще рассматривал такой подход, как возможность партийного возрождения. Однако это было заблуждением, поскольку с разрушением авторитетного дискурса партия лишалась основы своей легитимности. А вслед за этим лишался своей легитимности и сам «Ленин». Таким образом, попытка вернуться к «истинному», «неискаженному» Ленину означала слом образа Ленина как источника заведомо неоспоримой истины (то есть разрушение роли Ленина как «господствующего означающего» — см. главу 2), а значит, и слом роли партии как «направляющей силы общества», которая отталкивается от этой неоспоримой истины. К 1990–1991 годам легитимность партии была почти полностью потеряна — и произошло это благодаря, не в последнюю очередь, самому дискурсу партии, неосознанно подрывающему основы этой легитимности. Оговоримся, что ранее эта легитимность партии была основана не на вере большинства в ее действительную направляющую роль (в ее авторитетный дискурс), ведь буквальный смысл этой роли был не так важен, а на осознании большинством того, что партия занимает положение единственного возможного источника авторитетного дискурса. С потерей легитимности партия потеряла и миллионы своих членов, что произошло именно в 1990–1991 годах [338]. Одновременно с этим фигура Ленина начала подвергаться беспрецедентной критике и нападкам в СМИ, документальных фильмах [339], публичных дискуссиях, шутках и провокациях [340](критика уже звучала и раньше, но повсеместной она стала только тогда).

Секретарь комитета комсомола, Андрей (знакомый нам по главам 3 и 6), вспоминал, как в те годы у него стал формироваться новый образ Ленина:

Идея о том, что Ленин знает ответы на все вопросы, выходила из меня постепенно, капля за каплей… Оказалось, что Ленин был таким же… Что он был действительным инициатором, автором всего, а Сталин был просто его логическим продолжением. Для меня лично прийти к этому осознанию было очень долгим и мучительным процессом. Ленин был последним символом, в котором я разочаровался {511} .

Как мы видели в главе 3, до конца 1980-х годов Андрей «разделял партию на простых людей и партийный аппарат» — первые, по его словам, «честно работали и были хорошими, умными и душевными», а ко вторым относились бюрократы и карьеристы, «прогнившие изнутри и искажавшие хорошие идеи и принципы». Андрею казалось, что «если бы мы избавились от этих аппаратчиков или как-то уменьшили их влияние, тогда партия естественным путем стала бы работать намного лучше» [341]. Однако к концу перестройки, к 1990–1991 году, Андрей постепенно изменил свое мнение. Теперь ему стало казаться, что «не будь аппарата, не было бы и партии», что «аппарат был следствием партии и ее внутренним стержнем», что «они неразрывны» {512} .

Другой комсомольский активист, Михаил (тоже знакомый нам по -главе 3), вспоминал, что до перестройки у него сформировалась твердая уверенность, «что сама [коммунистическая] идея глубоко верна и что так и должно быть. Конечно, я понимал, что были искажения и наслоения. Но мне казалось, что если нам удастся от них избавиться, то все будет хорошо. <���…> В какой-то момент [до начала перестройки в 1985 году] у меня появилась уверенность, что я все понял про жизнь и что мое мнение больше не может измениться» [342]. Но к 1990–1991 оду, вспоминает Михаил, его ощущение изменилось — он испытал, по его словам, «мощный перелом сознания» и «полностью пересмотрел свое понимание смысла жизни». Тоня, школьная учительница литературы из Ленинграда (упоминавшаяся в главе 1), чье отношение к коммунистической идее было гораздо более скептическим, чем у Андрея и Михаила, вспоминая свой опыт перестройки, употребляет похожий язык: «Это было потрясающе. У меня произошел полный перелом сознания [343]» — и добавляет:

«Я делилась своими впечатлениями с дядей Славой. Его больше всего радовало то, что стало можно критиковать коммунистов» [344].

Потеря партией, Лениным и коммунизмом статуса господствующих означающих (см. главу 2) авторитетного дискурса в глазах миллионов граждан стала результатом процесса, который начался несколькими годами раньше — с тезиса, публично сформулированного Горбачевым, о том, что партия не знает ответов на все вопросы и ей требуется совет со стороны, из-за пределов авторитетного партийного знания. Это нововведение в публичный дискурс повлекло за собой разрушение внешней, независимой, не подлежащей сомнению истины — истины, от которой отталкивалась вся идеологическая система социализма. Советская символическая система потеряла внешнюю точку опоры, и ее обвал стал неизбежен.

В конце концов парадокс системы позднего социализма свелся к следующему: чем больше советская система при участии всех своих граждан воспроизводила саму себя как систему, которая казалась монолитной и неизменной, тем больше она мутировала, внутренне изменялась, становилась менее похожей на свое самоописание, менее понятной и предсказуемой. Эти постоянные внутренние изменения системы в свою очередь создавали условия для того, чтобы советские граждане продолжали единогласно участвовать в ее перформативном воспроизводстве на уровне формы (в языковых конструкциях, ритуалах, институциональных структурах, правилах и нормах). Такое участие производило видимость предсказуемости, неизменности и вечности системы и одновременно создавало условия для возникновения новых способов существования, новых смыслов, новых интересов и типов субъектности, которых система не ожидала и не могла до конца проконтролировать. Чем более неизменной система казалась, тем больше она изменялась изнутри.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: