Сергей Балакин - Плавучие крепости

- Название:Плавучие крепости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточный горизонт, Техника - молодежи

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Балакин - Плавучие крепости краткое содержание

Вторая часть жанровой серии «Техника-Молодежи» — «Флот» под авторством Сергея Балакина и Владимира Кофмана, посвященной линейным кораблям XX века. Издание прекрасно иллюстрировано, в тексте большое количество качественных цветных и черно-белых иллюстраций, схем и чертежей.

Плавучие крепости - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

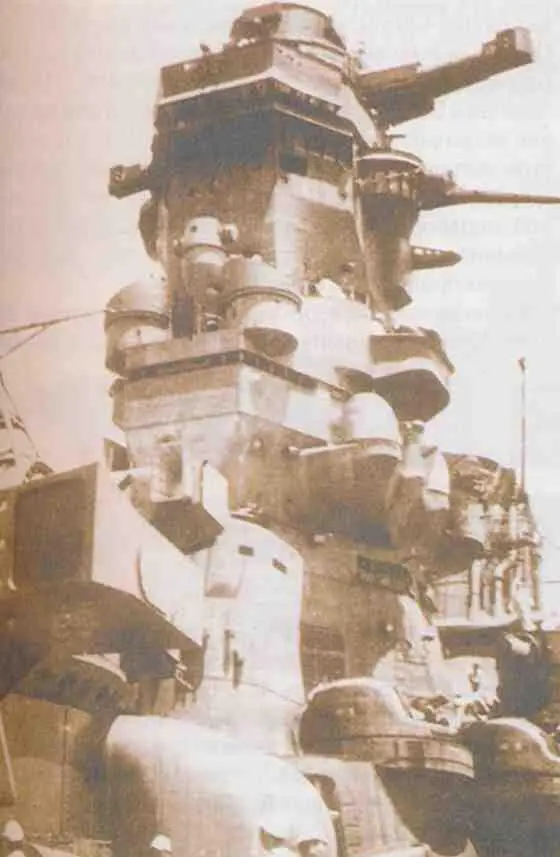

Вверху: линкор «Мусаси» в походе

Итог всех усилий трудно оценить однозначно. Безусловно, «Ямато» и «Мусаси» являлись сильнейшими мире артиллерийскими кораблями. Их 460-мм пушки стреляли снарядами весом почти в полторы тонны» любое обозримое с марсов расстояние. Бронирование, выполненное по схеме «все или ничего», включало 410-мм наклонный пояс, еще более мощные траверзы и самую толстую палубу (230–200 мм). Даже дно чудовищной «коробки» защищалось 50—80-м листами. Лобовая плита башен имела толщину 650 мм — самая толстая броня, когда-либо устанавливавшаяся на боевом корабле. Сильный наклон еще более увеличивал сопротивляемость, и считалось, что ни один снаряд в мире не может ее пробить даже на минимальной дистанции.

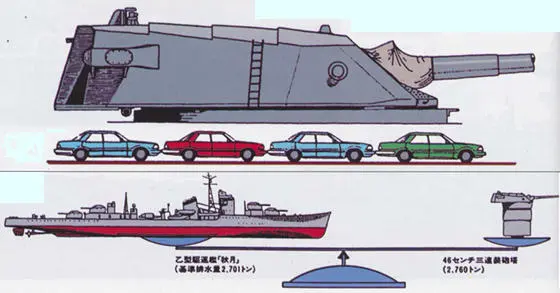

Представление о размерах башен главного калибра линкоров «Ямато» и «Мусаси» дает их сравнение в одном масштабе с легковыми автомобилями.

Вес каждой из 460-мм башен японских суперлинкоров примерно равнялся водоизмещению большого эсминца.

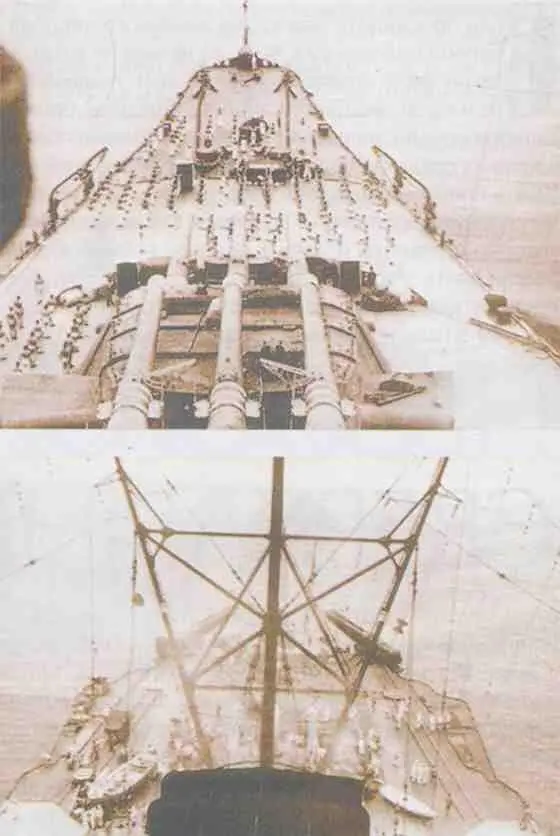

«Ямато» на верфи в Куре

во время достройки, сентябрь 1941 г.

Вместе с тем в попытке сделать корабль неуязвимым конструкторы допустили ряд просчетов. Так, главная противоторпедная переборка [12] также самая мощная в мире — от 200 до 100 мм

, крепилась к конструкции корпуса слишком ненадежно, и взрывом просто продавливалась в находившиеся за ней помещения. Сосредоточение очень толстой брони в пределах цитадели привело к тому, что почти 2/3 длины оставалось практически неприкрытыми.

Но все равно линкоры типа «Ямато» были чрезвычайно опасными противниками для любого корабля мира, включая американские «Вашингтон», «Саут Дакоту» и «Айову». Впрочем, янки и не подозревали, насколько грозен их враг. Морские аналитики США предполагали, что японские линкоры вооружены 16-дюймовой артиллерией и имеют водоизмещение порядка 40 тыс. т. Истинную мощь «Ямато» и «Мусаси» американцы осознали лишь после войны, когда оба бронированных гиганта уже покоились на морском дне…

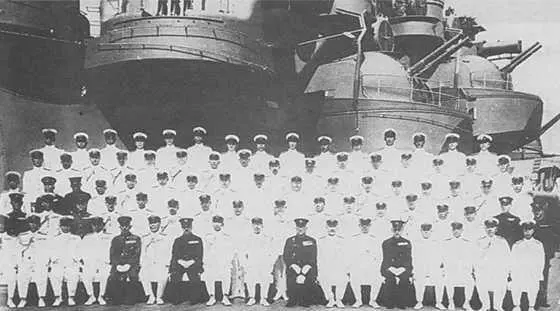

Офицеры на палубе линкора «Мусаси»

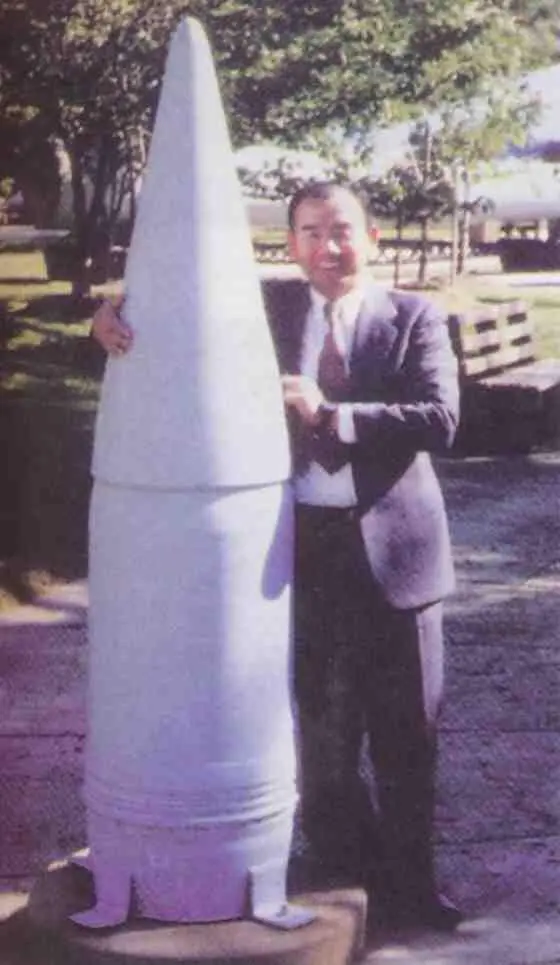

Японский 460-мм снаряд

Броневая защита башни линкора «Синано»

В экспозиции военно-морского музея в Вашингтоне. Перед тем, как попасть в музей, трофеи испытывались на артиллерийском полигоне.

Обратите внимание на пробоину от американского 406-мм бронебойного снаряда.

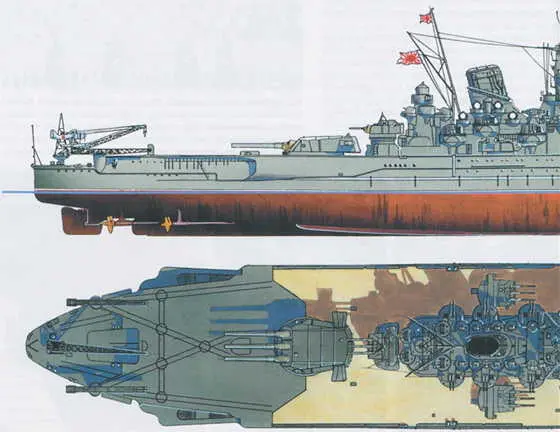

«Ямато» по состоянию на 1945 г.

Фотомонтаж из японского журнала «Сэкай-но Кансен».

На линкоре «Мусаси», лето 1942 г.

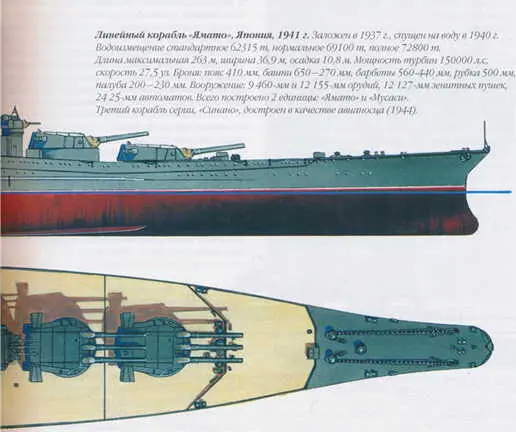

Линейный корабль «Ямато», Япония, 1941 г.

Заложен в 1937 г., спущен на воду в 1940 г.

Водоизмещение стандартное 62315 т, нормальное 69100 т, полное 72800 т.

Длина максимальная 263 м, ширина 36,9 м, осадка 10,8 м.

Мощность турбин 150000 л. с, скорость 27,5 уз.

Броня: пояс 410 мм, башни 650–270 мм, барбеты 560–440 мм, рубка 500 мм, палуба 200–230 мм.

Вооружение: 9 460-мм и 12 155-мм орудий, 12 127-мм зенитных пушек, 24 25-мм автоматов.

Всего построено 2 единицы: «Ямато» и «Мусаси».

Третий корабль серии, «Синано», достроен в качестве авианосца (1944).

Несостоявшиеся сверхлинкоры

Если проследить эволюцию линейного корабля в первой половине XX века, то нельзя не отметить такой факт: наряду с постоянным увеличением размеров, мощности турбин, толщины брони и калибра орудий, линкор все больше и больше превращался из средства ведения войны в орудие политики. Иметь линкоры считалось престижным, многие страны стремились к этому — примерно так, как сейчас некоторые стремятся получить ядерное оружие. Однако реализовать свои планы удалось немногим. Если дредноутами располагали флоты 13 государств, то в 30 — 40-е годы новые линкоры построили всего шесть стран: Англия, США, Германия, Япония, Франция и Италия. Желание попасть в «линкорный клуб» высказывали Испания, Голландия и даже Польша, однако все эти мечты остались на бумаге. Реально создать свои линкоры могла еще лишь одна страна — Советский Союз. Строительство спроектированных в СССР «сталинских республик» шло вовсю, но тут началась война. Увы, вступить в строй им так и не довелось…

К разработке проекта нового линейного корабля советские конструкторы приступили в начале 30-х. Дело продвигалось туго: приоритеты в то время отдавались подводным лодкам и катерам. Только после резкой смены морской доктрины и принятия программы создания «Большого океанского флота» работа ускорилась. В августе 1936 года, после анализа различных вариантов, было утверждено техзадание на проектирование линкоров типа «А» (проект 23) и «Б» (проект 25). От последнего вскоре отказались в пользу тяжелого крейсера проекта 69, зато тип «А» постепенно вылился в бронированного левиафана, оставлявшего далеко позади всех своих зарубежных собратьев. Сталин, питавший слабость к кораблям-гигантам, повелел создать самые большие и самые мощные в мире линкоры. Разумеется, конструкторы не могли ослушаться.

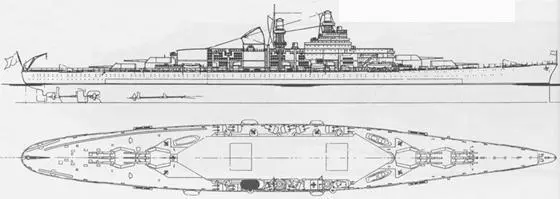

Проект суперлинкора-авианосца

Разработан американской фирмой «СМ$ & Сох» в 1937 г. по заказу СССР.

Полное водоизмещение гиганта должно было составить 74 тыс. т, скорость хода — 34 узла, вооружение включало 12 406-мм орудий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: