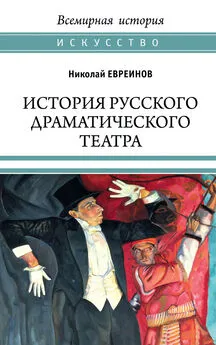

Николай Евреинов - Демон театральности

- Название:Демон театральности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Летний сад

- Год:2002

- Город:М.; Спб.

- ISBN:5-94381-017-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Евреинов - Демон театральности краткое содержание

Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.

Демон театральности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще более ясные примеры театральности мы находим у диких.

V. Cherbuliez удачно начинает свою книгу «L’art et la nature» указанием, что «дикие народы Африки и Америки, не зная плуга, знают бубен, свирель и драматические танцы. Везде и во все времена человек, не дожидаясь, пока усовершенствуются орудия и способы промышленности, уже творил то, что мы теперь относим к области изящных искусств: до такой степени необходимою являлась для него эта кажущаяся роскошь». Под этими словами можно подписаться, с условием замены термина «изящные искусства» термином «театральность», так как Шербюлье {63} 63 В 1‑м издании — Cherbuliez.

, подобно прочим эстетикам, еще не разбирается в этих двух понятиях.

Действительно, театральности у диких столько, что разве слепота или тенденциозность не позволяет заметить ее в качестве именно таковой. Обращу здесь вниманье только на ее главные показатели.

Прежде всего татуировка, пронизывание кожи, хрящей и зубов для продевания или вставления перьев, колец, кусков кристалла, металла или дерева (pelele); выбивание резцов, вырывание волос, уродованье формы черепа {48}или ног, — что это, как не мания преображения, т. е. театральность чистой пробы!.. И, однако, эта «дикая» трансформация своей видимости заслуживает самого глубокого уважения, потому что эти «прибавления», как мудро замечает Т. Рибо {64} 64 {428} Рибо (Ribot) Теодюль Арман (1839–1916) — французский психолог и психопатолог, родоначальник экспериментальных исследований высших психических процессов во Франции. Директор 1‑й Французской психологической лаборатории (1889), основатель и редактор журнала «Revue philosophique».

(в «Психологии чувств»), при всей своей ничтожности, «послужили решительным шагом, чтобы выйти за границы природы ». «Идеал мучает даже самые грубые натуры, — объясняет Теофиль Готье. — Дикарь, который татуируется, мажет себя красным или голубым, вдевает себе в ноздрю рыбью кость… ищет чего-то, выше лежащего над тем, что существует…»

Потребность в предметах театральности сильнее у дикаря не только потребности в порядочной пище, но и в гарантии безболезненного, сносного существования: например, края шрамов в татуировке африканского племени буннов поддерживаются самым варварским образом постоянно выпуклыми; борнуэзы {65} 65 Борну — государство в Центральном Судане, к западу от озера Чад, существовавшее в нач. XIV — нач. XX в., ныне штат Борно на северо-востоке Нигерии.

делают свыше девяноста глубоких надрезов кожи, причем мучительность этой театральной операции осложняется тропическим зноем и мухами; многие из таких преображений видимости требуют, по свидетельству Дарвина, нескольких лет для полного окончания и нередко влекут за собой ужасную смерть; Г. Спенсер {66} 66 Спенсер (Spencer) Герберт (1820–1903) — английский философ-позитивист и социолог. Внес значительный вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочинение — «Система синтетической философии» (1862–1896). В дореволюционной России вышло два его собрания сочинений и множество отдельных изданий. В эстетических воззрениях руководствовался принципом социальной целесообразности, пользы.

ручается, что индеец Ориноко, не обращающий никакого внимания на комфорт тела, будет работать две недели, чтобы заработать на краску, которая сделает его предметом удивления; дикарка с западного берега Африки охотно продает свою девственность за грошовую пуговицу, потому что блеск пуговицы — реальная театральная ценность, а честь — кто ее видит? Новозеландский вождь, расплакавшийся как ребенок, когда английский матрос запачкал мукой его лучший плащ, без жалости предложил свою жену капитану Куку за красные перья. Что театральный эффект в глазах дикаря выше его собственного благосостояния, видно из следующего исторического факта: англичане, мстя за смерть Кука, зажгли селенья гаваитян; последние, лишь только оказались вне опасности, остановились на мосту и, наблюдая, как яркое пламя уничтожало их имущество, не переставали в восторге кричать «майтай!», т. е. «как хорошо!». Вот люди, сумевшие бы оправдать не только Кука, но и Нерона-поджигателя, которому Рим пылающий показался дороже в театральном смысле Рима, докучно-спокойно хранящего свои вековые драгоценности!

После этой «реплики» по адресу эстетики, простирающей свои границы до дикарской театральности включительно, вполне уместна «ремарка» смеха — до того комичной кажется уже одна возможность объяснения жертв жизнью, честью и благосостоянием дикаря служением бескорыстно прекрасному, созерцательно прекрасному, прекрасному самому по себе!.. Так вот кто фанатик чистого искусства?! — борнуэз, умирающий от заражения крови при нанесении девяносто первого шрама.

Не быть самим собой! — первый девиз театральности… «Вот голая дикарка! — восклицает Шербюлье {67} 67 В 1‑м издании — Cherbuliez.

. — Она насурьмила себе веки и ресницы, она выкрасила свои волосы синим, в суетной, но все-таки достойной уважения надежде походить на цветок». Не прикрыть свою наготу она тщится, {49}а дать ей иную видимость. В конце концов, одежда есть результат театральной эволюции украшения. Не будь в человеке инстинкта театральности, мы бы не знали на юге, что такое одежда. Целомудрие, как теперь дознано, отнюдь не фактор в развитии одежды; а чувство стыдливости в данной эволюции надо понимать в том смысле, что примитивному человеку стало со временем стыдно показываться в «природном», а не «искусственном» виде, другими словами — выставлять себя невеждой в отношении общественного этикета, требовавшего уважения к чувству театральности другого; быть может, еще к этому примешивалась и боязнь прослыть немощным в своей власти над природой. Во всяком случае, чисто эстетические мотивы не играли в первые века одежды почти никакой роли. Еще меньше значили мотивы утилитарные: коммодор Дж. Байрон {68} 68 Байрон (Byron) Джон (1723–1786) — британский адмирал. Дед поэта Джорджа Байрона.

выгодно сбывал патагонцам куски шелковых лент, которыми они поспешно украшали головы, но кусок простого сукна, который был бы им очень полезен, дикари, хотя и взяли, но скоро бросили, не сумев найти ему «театрального» применения; вот если бы это было пестрое сукно, тогда другое дело! тогда, быть может, они поступили бы по примеру таитян, которые, как известно, только тогда приучились прикрывать свою «срамоту» материей, когда научились ткать ее разноцветными нитками. Кафры {69} 69 От араб, кафир «неверный» — наименование, данное в XVIII в. бурами народам банту Южной Африки.

соглашались учиться читать только в театральной обстановке; их молодежь говорила миссионеру Моффа {70} 70 Видимо, имеется в виду Моффат (Moffat) Роберт (1795–1883), шотландский миссионер в Южной Африке, автор «Миссионерских трудов в Южной Африке» («Missionary Labours and Scenes in Southern Africa», 1842).

: «Научи нас азбуке {71} 71 В 1‑м издании — «О, — говорила молодежь миссионеру Моффа, — научи нас А, В, С».

, но с музыкой», — это значило, что они наберут сухих веток и будут ударять их друг о друга так, как это делают обезьяны.

Интервал:

Закладка: