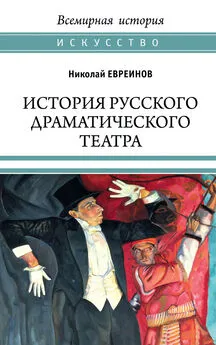

Николай Евреинов - Демон театральности

- Название:Демон театральности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Летний сад

- Год:2002

- Город:М.; Спб.

- ISBN:5-94381-017-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Евреинов - Демон театральности краткое содержание

Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.

Демон театральности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это самое заражающее творческое начало искусства лежит для художника сцены не в чем ином, повторяю, как в театральности. Если артист хочет не лицеприятной награды, он должен оправдать действительность нашего существования в примиряющей с нею эстетической видимости. Но какая же конкретная форма здесь наиболее желательна?.. Мы знаем, что метод искусства, говоря вообще, заключается в представлении действительности сокращенно, упрощенно, т. е. в стремлении объять многое в видимо малом, другими словами — в симплификации, и именно такой, которая бы отвечала нашему пониманию прекрасного, т. е. эстетически тенденциозной симплификации. (К этому понятию близко примыкает понятие стилизации, однако последнее уступает первому в емкости.) Если же вообще метод искусства таков — а что он действительно таков, в том порукой вся история искусства, — то альфой и омегой сценического творчества является изысканная простота театральности.

Из всего сказанного ясно, что как чистый реализм, так и чистый символизм в сценическом искусстве одинаково противоречат сущности театра: первый — потому что стремится к ненужной жизненной повторности, второй — потому что, по природе своей, не стоит на линии интенсивнейшего зрительного восприятия {45} 45 Становится понятным неприятие Евреиновым символизма: его не устраивает отсутствие внешней выразительности, насыщенности событиями, ему кажется, что зритель остается безучастным к символистскому произведению. Речь идет о принципах статичного театра, сформулированных М. Метерлинком, реализованных во Франции Полем Фором и О. М. Люнье-По, а в России разрабатываемых В. Мейерхольдом в 1900‑е годы — минимум действия на сцене, искусство пауз, диалог «второго порядка» {426} и т. д. Все это должно обнаружить проявления сущностной реальности. Объективное значение символизма в том, что он разрушил представление XIX века о театре как отражении повседневной жизни, т. е. сделал именно то, что является основополагающим и для Евреинова.

. Исповедуя всей душой принцип идеальной театральности, я, в противоположность двум названным направлениям, выдвигаю сценический реализм {46} 46 В 1‑м издании выражение «сценический реализм» поставлено в кавычки. В последнем своем сочинении — «История русского театра» Евреинов приводит этот текст, поясняя, что примерами воплощения сценического реализма являются его постановки в Театре В. Ф. Комиссаржевской «Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио, «Саломея» О. Уайльда, «Ванька-ключник и паж Жеан» Ф. Сологуба (Евреинов Н. Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года. Нью-Йорк, 1955. С. 382).

как направление, проникнутое тенденцией творчества новых, чисто театральных ценностей. Под сценическим реализмом я разумею театрально-условный реализм, т. е. такой, который, коренясь в нашей творческой фантазии, заменяет точность исторической и современной нам действительности обманной ее видимостью, властно требующей доверчивого к себе отношения.

Театрализация жизни Ex cathedra

{43}Человеку присущ инстинкт, о котором, несмотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни эстетика не говорили до сих пор ни слова. — Я имею в виду инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации видимостей Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии «театральность».

То обстоятельство, что сам человек, непрестанно одержимый этим могучим в истории прогресса инстинктом, ничего не подозревал о нем как о реальной сущности, разумеется, не может служить доказательством эфемерности существования такого инстинкта, потому что момент осознания какого-либо чувства неизбежно отделен, в эволюции человеческого «я», вековой дистанцией от момента возникновения данного чувства.

Правда, большинство из проявлений этого инстинкта не могло не привлечь внимания зоркого ока науки, но, поспешная в группировке явлений, она без колебаний отнесла понятие, именуемое мной театральностью, к разряду эстетической категории.

Оставив за собой право (или, если угодно, обязанность) вести в дальнейшем улики столь печального промаха науки, сейчас лишь замечу, что последствия его для театра были поистине губительны: учреждение, обязанное своим возникновением исключительно инстинкту театральности, руководившему индивидуальным и социальным поведением еще за несколько тысячелетий до украшения земли сценическими подмостками, это учреждение стало, под влиянием ложной идеологии спешно мудрствующих, на путь отрицания того самого начала, максимальным выражением которого это учреждение должно было бы быть.

Цветок возненавидел свой стебель, цветок захотел цвести без стебля, цветок завял! — вот краткая история «театра» без театральности последних пятидесяти-шестидесяти лет {47} 47 В середине XIX в. романтическая драма и связанная с ней реформа сценического искусства переродилась в «хорошо сделанную» драматургию с морализирующим содержанием («буржуазно-охранительным», как это называлось некоторое время назад). Сценическое искусство превратилось в рутину, исключение составляли лишь актерские индивидуальности. Новые тенденции были связаны исключительно с эстетикой натурализма и позитивистским мировоззрением, которые стали распространяться с середины XIX в. Именно в эстетике натурализма формируется режиссерский театр, но при этом театр рассматривается как наиболее точная передача жизненных (исторически конкретных, бытовых, повседневных) форм при полном отказе от театральности в понимании Евреинова.

.

Возомнив себя исключительно эстетическим явлением, театр тем самым вырыл себе яму, и смена художественно-натуралистического направления художественно-символическим не могла спасти дело без твердой директивы театральности. Хотя таковая директива, преподанная мною еще в 1908 г. труппе В. Ф. Комиссаржевской, при вступлении режиссером ее театра {48} 48 Приступив к работе в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской в начале 1908 г., Евреинов изложил труппе свои взгляды на театр, которые позже были сформулированы в статье «Апология театральности», впервые опубликованной 8 сентября 1908 г.

, и встречает в настоящее время признание даже в недавно враждебных театральности лагерях (например, ультратеатральная постановка «В лапах {44}жизни» Кнута Гамсуна на сцене театра К. С. Станиславского {49} 49 Последняя пьеса Кнута Гамсуна «У жизни в лапах» (точнее — «Голос жизни», 1910) была поставлена в Московском Художественном театре К. А. Марджановым в 1911 г. Яркий музыкальный спектакль, насыщенный неоромантической страстностью, шел вразрез с общей эстетикой МХТ и в дальнейшем рассматривался руководителями театра как отступление от своих принципов и творческая неудача.

), однако принцип театральности сценического действа понимается покамест лишь в узкоэстетическом значении. И это неверно. Глубоко важно проникнуться тем незыблемым, на мой взгляд, положением, что в истории культуры театральность является абсолютно самодовлеющим началом и что искусство относится к ней примерно так же, как жемчужина к раковине. Если вы возразите, что «жемчужина — болезнь раковины», я отвечу, что, может быть, Макс Нордау уж не так не прав, считая всеувлекающее искусство чем-то вроде болезни {50} 50 Нордау (Nordau) Макс (наст. имя и фам.: Симон Зюдфельд, 1849–1923) — писатель-публицист, врач-психиатр. Выходец из Венгрии, жил во Франции, писал по-немецки. Книга М. Нордау «Вырождение» (1892) имела колоссальную популярность, многократно переиздавалась на разных языках. Наивный взгляд автора с позитивистской позиции видит болезненность в большинстве явлений современного искусства.

.

Интервал:

Закладка: