Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Название:Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2 краткое содержание

Автор книги, болгарский ученый Калоян Манолов, известен не только как специалист в области химии комплексных соединений, но и прежде-всего как талантливый популяризатор и историк химических наук. Его книги «У химии свои законы» (М.: Химия, 1975), «Биография атома» (М.: Мир, 1984) переведены на русский язык.

Издание содержит ряд биографических очерков о выдающихся ученых — от Р. Глаубера (XVII в.) до ученых нашего времени. Написана живым, образным языком, содержит много ранее не известных материалов. Биографии насыщены яркими, интересными эпизодами, хорошо передающими черты характеров и главные вехи творчества героев очерков. В т. II вошли биографии ученых XIX—XX вв.

Предназначена для химиков, преподавателей химии и будет интересна самым широким кругам читателей.

Великие химики. В 2-х т. Т. 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летние месяцы Феозва Никитична проводила вместе с сыном Володей в имении Боблово. Менделеев купил его, чтобы иметь возможность проводить некоторые исследования, связанные с плодородием почвы [114] О работах Менделеева по сельскому хозяйству см.: Вольфкович С. И. Вестник с.-х. науки, № 2, 135–142 (1959).

. Он регулярно приезжал в Боблово, наблюдал за работой крестьян, давал указания по использованию минеральных удобрений. Результаты опытов он ежегодно докладывал на собраниях Вольного экономического общества, писал и публиковал статьи. Менделеев продолжал работу и над руководствами и учебниками по химии, но самым важным делом для него оставалась подготовка лекций по неорганической: химии.

Руководства на русском языке по этому предмету устарело, учебники на иностранных языках тоже не соответствовали новым требованиям. Возникла острая необходимость создать новый учебник по неорганической химии, который бы отражал современный уровень развития химической науки.

Эта идея захватила Менделеева. Стенограф Никитин приходил к нему в кабинет рано утром, и они сразу же приступали к работе. Менделеев диктовал, раскрыв тетрадку со сделанными накануне записями, и, пока Никитин заканчивал расшифровку, Дмитрий Иванович просматривал лежащие на столе книги. Менделеев систематизировал и обобщил основные химические теории и показал их значение для развития различных отраслей хозяйства. В то же время он собирал материал для второго выпуска учебника, куда должно было войти описание химических элементов [115] Первую часть курса «Основ химии» Менделеев продиктовал стенографисту еще в 1868 г.; она вышла двумя выпусками в 1868 и 1869 гг. (Основы химии Д. Менделеева, профессора Санкт-Петербургского университета. Ч. I, СПб, 1868). Вторая часть курса (тоже из двух выпусков) вышла в 1871 г.

.

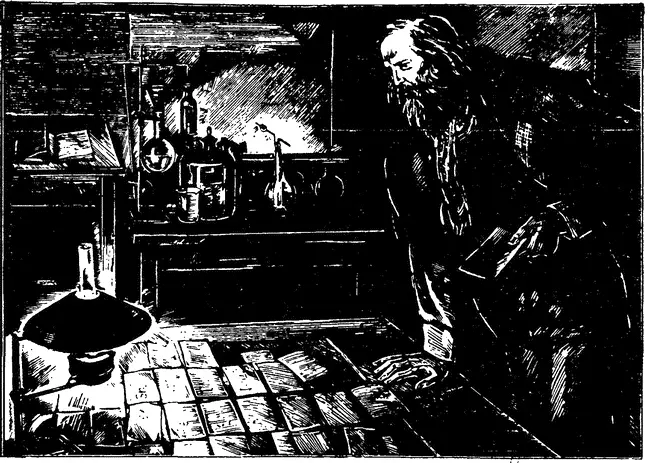

Менделеев тщательно изучил описание свойств элементов и их соединений. Но в каком порядке их проводить? Никакой системы расположения элементов не существовало.

— Антон! — На пороге появился слуга. — Иди в лабораторию, найди там несколько листов картона и принеси сюда вместе с корзиной.

Антон вышел, в недоумении пожимая плечами. Вскоре он вернулся с рулоном коричневого картона.

— Помоги мне нарезать его.

Менделеев расчертил картон и начал резать.

— Все карточки должны быть одинаковыми — размером с лист тетради. Возьми это для мерки и начинай вырезать, а я буду писать.

Менделеев просидел за работой до поздней ночи. На каждую карточку он заносил название элемента, его атомный вес, формулы соединений и основные свойства. Постепенно корзина наполнялась карточками, содержащими сведения обо всех известных к этому времени элементах. На другой день Менделеев начал их систематизировать. Разбив на триады, как Дёберейнер [116] Иоганн Вольфганг Дёберейнер (1780–1849) — профессор химии, фармации и технологии в Йенском университете (с 1810 г.), друг Гёте. Открыл каталитическое действие платины («водородное огниво», 1822 г.), превращение сернистого газа в серный ангидрид (1815 г.), открыл фурфурол (1831 г.), первым обратил внимание на упорядоченность в изменении атомных масс элементов (триады Дёберейнера). О Дёберейнерв см.: Джуа М., ук. соч., с. 166; Partington J. R., ук, соч., т. 4, с. 178–180; Волков В. А. и др., ук. соч., с. 165; Биографии великих химиков, ук. соч., с. 117–123.

, он расставил карточки в соответствии с величиной атомного веса элементов… Ничего не получилось. Потом он разъединил ряды, развернул их в колонки, и элемент из каждой последующей колонки поставил в горизонтальный ряд за элементом, с которым тот имел сходные свойства [117] Первоначальное распределение химических элементов отличалось от современного. Горизонтальные периоды таблицы были расположены вертикально, а группы химических элементов — горизонтально.

.

…Менделеева бросило в жар. Получилось нечто совершенно неожиданное! Свойства элементов в каждой колонке постепенно менялись сверху вниз в зависимости от увеличения атомного веса. Например, свойства цинка похожи на свойства магния, и в двух соседних колонках эти элементы расположены рядом — цинк за магнием. За цинком в колонке следует, согласно атомному весу, элемент мышьяк. Если его поставить непосредственно под цинком, мышьяк попадает в ряд алюминия. Но по свойствам эти элементы не похожи друг на друга. Если же мышьяк поставить еще ниже, он займет место рядом с кремнием, но свойства кремния отличаются от свойств мышьяка. Мышьяк должен расположиться еще ниже — за фосфором. Тогда можно будет проследить сходство в свойствах, ведь еще Митчерлих открыл явление изоморфизма, изучив и сравнив свойства фосфатов и арсенатов. Но между цинком и мышьяком остаются два пустых места. Напрашивается вывод, что они принадлежат еще не открытым элементам, которые по свойствам близки к алюминию и кремнию [118] История открытия периодического закона подробно описана в книгах советского академика В. М. Кедрова: День одного великого открытия (М.: Соцэкгиз, 1958); Философский анализ первых трудов Д. И. Менделеева о периодическом законе (1869–1871) (М.: Изд-во АН СССР, 1959).; Микроанатомия великого открытия: К 100-летию закона Менделеева (М.: Наука, 1970). См. также: Кедров Б. М. Прогнозы Д. И. Менделеева в атомистике (М.: Атомиздат): I. Неизвестные элементы (1977); II. Атомные веса и периодичность (1978); III. За гранью системы элементов (1979).

.

Руки Менделеева дрожали от волнения. «Значит, свойства элементов периодически зависят от их атомного веса». Менделеев в возбуждении зашагал по кабинету, потом схватил карандаш и написал в верхнем углу листа: «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» [119] Первая таблица элементов «Опыт системы химических элементов»., содержащая все 63 известных в то время элемента, составлена и подписана Менделеевым в набор 17 февраля 1869 г. (Кедров Б. М. Три аспекта атомистики. Т. III. Закон Менделеева. Логико-исторический аспект. — М.: Наука, 1969). Через несколько дней таблица была напечатана на русском и французском языках и разослана Менделеевым некоторым ученым.

.

Приближался к концу февраль 1869 года. Через несколько» дней рукопись статьи, содержащей таблицу элементов, была закончена и сдана в печать. Сообщение о своем открытии Менделеев должен был сделать 6 марта на заседании Русского химического общества [120] На заключительном заседании 1-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге 4 января 1868 г. было оглашено заявление химической секции съезда о желании химиков «соединиться в химическое общество для общения сложившихся уже сил русских химиков». Затем на квартире Менделеева прошло несколько собраний петербургских химиков, на которых разрабатывался проект устава общества. Русское физико-химическое общество (РХО) официально утверждено 26 октября 1868 г; первым президентом был избран академик Н. Н. Зинин. 19 апреля 1878 г. РХО преобразовано в Русское физико-химическое общество (РФХО), а в 1932 г. создано существующее и поныне Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева (ВХО). В 1869 г. был основан «Журнал Русского химического общества» (ЖРХО), который в 1878 г. преобразован в «Журнал Русского физико-химического общества» (ЖРФХО) и в 1959 г. (после нескольких изменений названия) — в «Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева» (ЖВХО), главным редактором которого бессменно является академик И. Л. Кнунянц. См.: Козлов В. В. Очерки истории химических обществ СССР. — М.: Изд-во АН СССР, 1958; Козлов В. В. Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева. 1868–1968. — М.: Наука, 1971.

. А накануне он выехал из Петербурга для обследования сыроварен. Поэтому сообщение об «Опыте системы элементов…» делал Н. А. Меншуткин от имени Менделеева.

Интервал:

Закладка: