Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Название:Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2 краткое содержание

Автор книги, болгарский ученый Калоян Манолов, известен не только как специалист в области химии комплексных соединений, но и прежде-всего как талантливый популяризатор и историк химических наук. Его книги «У химии свои законы» (М.: Химия, 1975), «Биография атома» (М.: Мир, 1984) переведены на русский язык.

Издание содержит ряд биографических очерков о выдающихся ученых — от Р. Глаубера (XVII в.) до ученых нашего времени. Написана живым, образным языком, содержит много ранее не известных материалов. Биографии насыщены яркими, интересными эпизодами, хорошо передающими черты характеров и главные вехи творчества героев очерков. В т. II вошли биографии ученых XIX—XX вв.

Предназначена для химиков, преподавателей химии и будет интересна самым широким кругам читателей.

Великие химики. В 2-х т. Т. 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

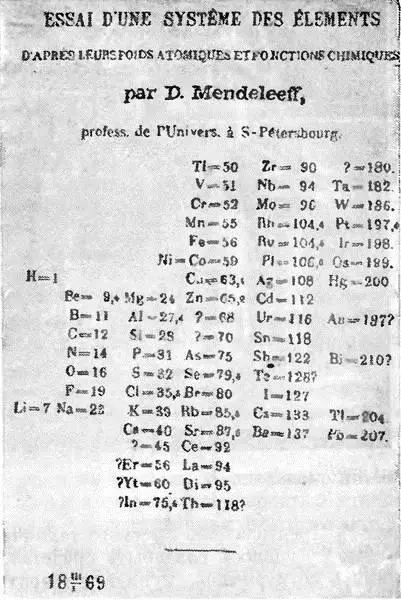

Доклад вызвал огромный интерес, но из-за отсутствия автора прения отложили до следующего заседания [121] По мнению Н. А. Фигуровского (ук. соч., с. 88), содержание доклада, видимо, соответствовало содержанию статьи Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов» [ЖРХО, I, 60 (1869)], в которой он высказал ряд важнейших положений периодического закона (наличие периодичности свойств элементов, расположение по величине атомного веса, возможность открытия неизвестных элементов, необходимость исправления некоторых атомных весов).

.

С того дня, когда за простыми рядами символов химических элементов Менделеев увидел проявление закона природы, другие проблемы отошли на задний план. Он забросил работу над учебником «Основы химии» [122] Классический труд Менделеева «Основы химии» был первым в истории курсом, в котором расположение материала базировалось на периодическом законе. Излагая сущность открытого им закона, Менделеев писал: «…свойства простых тел, также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости (или, выражаясь алгебраически, образуют периодическую функцию) от величины атомных элементов» (Менделеев Д. И. Основы химии. — 13-е изд. — Т. 2. — М.: Изд-во АН СССР, 1947, с. 80–81). При жизни Менделеева «Основы химии» выдержали восемь изданий на русском языке и несколько изданий на иностранных языках.

, не занимался и исследованиями. Распределение элементов в таблице казалось ему несовершенным. По его мнению, атомные веса во многих случаях были определены неточно, и поэтому некоторые элементы не попадали на места, соответствующие их свойствам. Взяв за основу периодический закон, Менделеев изменил атомные веса этих элементов и поставил их в один ряд со сходными по свойствам элементами. Опубликованные в разных научных журналах данные о свойствах и составе некоторых соединений часто расходились. Чтобы устранить противоречия, Менделеев сам принялся за исследования. К концу 1869 года у него уже собралось достаточно материала относительно состава и свойств окислов элементов» О результатах своих поисков он докладывал Русскому химическому обществу. Новые исследования внесли большую ясность в систематизацию элементов, в выяснение общих закономерностей, которые характеризуют изменение свойств элементов при изменении их атомных весов. Теперь настало время осветить в подробной статье все области приложения периодического закона.

В статье, вышедшей на немецком языке в «Анналах», издаваемых Либихом, Менделеев отвел большое место разделу «Применение периодического закона для определения свойств еще не открытых элементов» [123] Статья Менделеева называлась «Периодическая законность для химических элементов» (Менделеев Д. И. Периодический закон. — М.: Издво АН СССР, 1958, с. 22, 102. — (Классики науки) и вышла в 1870 г. В том же году появилась и другая его важная статья — «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов» (ЖРХО, II, 25 (1870)]. В этих работах Менделеев подвел итог всем своим открытиям, связанным с периодическим законом и периодической системой элементов (Фигуровский Н. А., ук. соч., с. 93–97).

. Он предсказал и подробно описал свойства трех неизвестных еще науке элементов — эка-бора, эка-алюминия и эка-кремния. Это выглядело весьма фантастично. Статья не произвела особого впечатления и осталась почти незамеченной, хотя кое-какие отклики были. Нашлись даже ученые, которые оспаривали заслуги Менделеева, утверждая, что подобные таблицы элементов публиковались и раньше. В первую очередь называли англичанина Уильяма Одлинга и немца Потара Мейера [124] См.: Джуа М., ук. соч., с. 265–268.

. Менделеев написал несколько ответных статей, в которых заявлял, что подобные таблицы действительно публиковались, но они построены по исключительно формальному принципу — группировки элементов по их сходству с целью облегчить изучение. Менделеев же установил, что свойства всех элементов и их атомные веса взаимосвязаны. Более того, он дерзнул изменить атомные веса некоторых элементов, основываясь лишь на открытом им законе, а также предсказал свойства еще не известных до того времени элементов. Если хотя бы один из этих элементов будет открыт, это послужит неопровержимым доказательством верности его взглядов. Но надо набраться терпения и ждать — такие открытия случаются не каждый день: может быть пройдут годы, не исключено, что он и не доживет до этого великого дня.

Для Менделеева вопрос о периодическом законе был исчерпан. И снова лекции в университете, исследования в лаборатории, сельскохозяйственные опыты в Боблово, поездки по стране на различные химические предприятия.

В то же время Менделеев глубоко заинтересовался еще одним вопросом — состоянием газов при очень высоком давлении [125] О работах Менделеева по упругости газов и метеорологии см.: Фигуровский Н. А., ук. соч., с. 105 — Ни; Дмитрий Иванович Менделеев: Библиографический указатель трудов по периодическому закону и общим вопросам химии и физики. — Л.: Наука, 1969, с. 116 и др.

. Председателю Русского технического общества П. А. Кочубею [126] Петр Аркадьевич Кочубей (1825–1892) — русский химик-технолог, один из основателей, а затем и председатель Русского технического общества (1871–1892 гг.); способствовал введению в России метрической системы мер и весов.

удалось раздобыть средства, и это дало возможность нанять сотрудников, купить аппаратуру. В процессе работы пришлось конструировать новые аппараты, некоторые из них имели большое практическое и научное значение. Самым большим результатом этой работы было выведенное Менделеевы» уравнение состояния газов, которое имело более общий вид, чем известное уравнение Клапейрона [127] Бенуа Пьер (Поль) Эмиль Клапейрон (1799–1864) — французский физик, академик и инженер, чл.-корр. Петербургской Академии наук с 1830 г. В 1834 г. предложил общеупотребительную форму трактовки цикла Карно и вывел объединенное уравнение газового состояния (уравнение Клапейрона); установил зависимость точки плавления от давления ((уравнение Клапейрона — Клаузиуса). О Клапейроне см.: Искольдский И. И. Успехи химии, 14, 4 (1945); Храмов Ю. А., ук. соч., с. 133–134.

. Исследования свойств газов в разреженном состоянии постепенно направили внимание-Менделеева на изучение высотных слоев атмосферы, где давление воздуха очень низкое. Изучение состояния воздуха верхних атмосферных слоев могло пролить свет на теорию о «мировом эфире» (космическом пространстве), связанную с проблемами воздухоплавания и метеорологии. Так Менделеев незаметно подошел к идее построения высотного аэростата, на котором хотел подняться в стратосферу и делать метеорологические наблюдения. Чтобы собрать необходимые средства для постройки аэростата, Менделеев перевел на русский язык книгу профессора Мона [128] Генрик Мон (1835–1916) — норвежский метеоролог, с 1907 г. почетный член Петербургской Академии наук; автор трудов о климате Норвегии, о бурях и циклонах, по теории атмосферных движений и др. О Моне см.: Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 2. — М.: Сов. энцикл., 1959, с. 49.

«Метеорология, или учение о погоде». На заглавной странице он написал: «Сумма… от продажи этого сочинения назначается переводчиком на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений в верхних слоях атмосферы…» Однако выручка от продажи книги не оправдала ожиданий, и идея пока оставалась неосуществленной [129] Много позднее (7 августа 1887 г.) Менделеев совершил свой знаменитый полет на аэростате для изучения солнечного затмения.

.

Интервал:

Закладка: