Сергей Голицын - Сказания о земле Московской

- Название:Сказания о земле Московской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001906-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голицын - Сказания о земле Московской краткое содержание

Повесть о создании единого Московского государства. В книге рассказывается о политических событиях на Руси, о жизни и быте людей того времени.

Сказания о земле Московской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

То пространство облюбовали русичи, начали там селиться, назвали Опольем, основали на малой речке Каменке, впадавшей в Нерль, город Суздаль. В летописях он впервые упоминается в 1024 году, когда в Ополье был страшный неурожай и поднялось восстание народное, которое возглавляли волхвы.

Сам великий князь всея Руси Ярослав Мудрый прибыл тогда усмирять. Со страшной жестокостью подавил он восстание, многих зачинщиков казнил. О той пролитой крови надолго оставалась память народная…

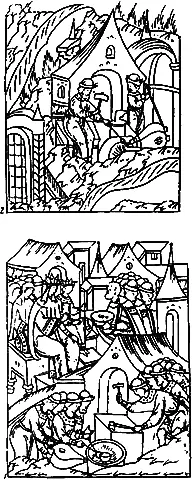

Издавна был в Суздале по воскресным дням базар, когда крестьяне, жившие по соседству — по Нерли, по Клязьме, по другим недальним рекам и речкам, — съезжались торговать мехами, кожами, медом, воском, рыбой, летом ездили на лодках, зимой в санях.

А дважды в году бывала в Суздале ярмарка, и тогда съезжались гости — купцы со всей Руси и даже из соседних стран.

Крестьяне меняли свои товары все больше на различные изделия из железа.

Суздальские посадские издавна занимались различными ремеслами, и в первую очередь ремеслом кузнечным, о чем свидетельствуют многие находки при нынешних археологических раскопках.

С древнейших времен было широко распространено, и не только в Суздальской земле, но и по другим городам и весям всей Руси, ремесло кузнечное.

Железо сперва надо было добыть. Добывали его сельские жители из болотной руды, более всего к востоку и северо-востоку от Новгорода, близ Устюжны Железнопольской, Тихвина, Белозерска, в Заонежье. Добывали его, но в меньшем количестве близ Суздаля, по болотам левобережья Нерли и далее к востоку.

В домницы — заделанные глиной печи — засыпали руду; внизу была топка для древесного угля. Бравые молодцы раздували два меха, нагоняли в горн через два глиняных сопла воздух и поднимали жар до 1300 градусов; руда расплавлялась, ее охлаждали, опуская в воду. Так получались удлиненные куски железа — крицы.

Великими трудами «варили» железо, и угля сыпали много, и мехи раздували в течение нескольких часов. От жары трудно было дышать.

Крицы отправляли кузнецам. Кузницы были во многих селениях и во всех городах. Раскопки в Суздале обнаружили несколько кузниц. Опасаясь пожаров, их обычно ставили в отдалении от построек.

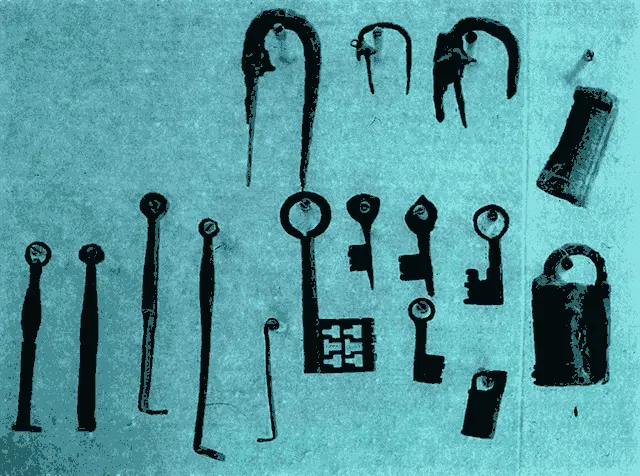

Кузнецы везде пользовались особым уважением, порой их считали колдунами. Поражались люди: как это так, из грубого куска железа выходят столь тонкие, зачастую затейливые и всегда нужные в хозяйстве самые различные изделия? Вот, например, капканы — с крючками, с припаянными пружинками, шпенечками, пластинками, с проволочными петельками. А на замках — нутряных и висячих — самых больших амбарных, поменьше — для дверей, еще поменьше — для сундуков и ларей — могло быть до сорока различных, склепанных или спаянных между собой мелких частей. А чтобы выковать кольчугу, требовалось до пятнадцати тысяч колец, соединенных одни с другими малыми колечками-заклепками.

До чего сметлив и горазд на выдумку был тогдашний русский кузнец! А какими разнообразными инструментами и приспособлениями он пользовался!

Это прежде всего наковальня: железный, до пуда весом, плоский сверху, вытянутый в одну сторону обрубок, вбитый в толстый деревянный чурбак, затем — тяжелый молот-кувалда, маленький молоток и разных размеров клещи с длинными ручками.

Клещами кузнец выхватывал из горна раскаленный кусок железа, клал его на наковальню, молотком показывал помощнику-молотобойцу, куда ударять, а тот бил кувалдой или молотом по будущему изделию, кузнец поворачивал кусок, показывал, куда еще раз ударять, еще раз! Время от времени молотобоец раздувал мехами угли в горне. Звон стоял, звенел молоток кузнеца, тяжело ухала кувалда молотобойца.

Для отделки употреблялись более тонкие инструменты — бородки, чтобы пробивать отверстия в поковках, зубила, чтобы разрубать их на части, различных размеров щипцы, щипчики, кусачки, сверла, паяльники, напильники, чтобы точить, керны, чтобы чеканить узоры. Обрабатывали кузнецы и раскаленные изделия, и холодные.

Много различных инструментов им требовалось, чтобы изготовлять оружие, замки, ключи, светцы для лучин, капканы, пряжки, девичьи украшения, различные сельскохозяйственные орудия, предметы бытовые, для промыслов, для воинов, для лекарей, ножи — столовые, бондарные, косторезные, сапожные, ножницы для хозяйства и для стрижки овец, гвозди для теса и гвозди сапожные, костыли, иголки, булавки, разную конскую сбрую — удила, стремена, шпоры, бляхи… Всего не перечислить…

Нынешние археологи насчитывают до полутораста видов изделий, какие выковывали кузнецы Древней Руси, иные были без украшений, а на других шла тонкая узорчатая чеканка…

Еще древнейшее ремесло — гончарное.

Много тысячелетий тому назад произошло величайшее в истории человечества открытие — люди научились добывать огонь. Не менее великое открытие совершил несколько тысячелетий спустя тот, кто догадался не только вылепить из глины сосуд, но и обжечь его на костре. Этот человек был первый гончар; в обожженном сосуде он варил пищу и держал в нем воду, молоко, другие напитки, хранил зерно.

Прошло еще сколько-то тысячелетий — историки спорят, сколько именно, — и люди научились выкладывать из камней печи для обжига и изобрели гончарный круг.

На вбитый в чурбан железный штырь надевается закрепленное в середине дощатого круга кольцо. Гончар бросает в средину круга кусок мокрой глины и толкает круг ногами или рукой. Круг вращается, кусок под его умелыми пальцами то поднимается вверх, то расширяется в стороны. Так постепенно вырастают гладкие стенки будущего сосуда — горшка, кринки, миски, чашки, блюда, корчаги с узким горлышком. Гончар берет остроконечную палочку и, продолжая вращать круг, наносит на стенки сосуда волнистый орнамент. Потом, держа двумя руками концы нитки, он отделяет ею сосуд от круга и наконец, правда не всегда, покрывает его стенки приготовленной на свинце горячей жидкой глазурью, иногда расписывает сосуд красками.

Когда набирается двадцать и больше сосудов, он ставит их на полки в печь и загружает топку дровами или древесным углем. Он приноровился к своей печи и знает, сколько часов надо поддерживать огонь, пока сосуды не будут обожжены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: