Борис Миронов - Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации

- Название:Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь Мир

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7777-0551-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миронов - Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации краткое содержание

Фундаментальные работы Б.Н. Миронова по социальной истории Российской империи и исторической антропометрии вызвали большой интерес российских и зарубежных ученых, а также привлекли внимание широкой читательской аудитории. Новаторские подходы автора вызвали в научной и даже околонаучной среде оживленную дискуссию. Особым вниманием у рецензентов пользуется монография «Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века» (2010 — 1-е изд., 2012 — 2-е изд.). Настоящая книга содержит ответы автора на отзывы, рецензии, статьи своих оппонентов, которые по разным причинам не были опубликованы ранее, либо были опубликованы с сокращениями. В этой книге автор выступает последовательным поборником аргументированной, содержательной и корректной научной критики.

Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Девиантное поведение, благосостояние населения и революции

Вторая половина XIX — начало XX в. сравнительно с первой половиной XIX в. отмечена сильным ростом общественного движения, нередко приобретавшего протестую и временами агрессивную и революционную форму. Протестовали все — крестьяне и рабочие, духовенство и дворянство, но в наибольшей степени интеллигенция. Как правило, в историографии это интерпретируется как показатель тяжелого невыносимого положения, прежде всего материального, доведенных до отчаяния трудящихся, в поддержку которых выступала интеллигенция. Однако материальное положение крестьян и рабочих постепенно и систематически улучшалось. В чем же тогда дело? Рост протеста при улучшении жизни, на мой взгляд, хорошо объясняют теории девиации, потому что все протестные движения можно отнести к девиантному поведению — протестующие не согласны с официально утверждаемыми целями жизни, со средствами их достижения или в целом с существующими порядками. Теории аномии, социальной дезорганизации и напряжения, на мой взгляд, наилучшим образом объясняют всплеск протестного/отклоняющегося поведения в пореформенное время.

Великие реформы 1860-х гг., коренным образом изменившие условия существования и правила поведения, во-первых, породили дезориентацию, так как социальные нормы стали противоречивыми, утратили прежнюю ясность (теория аномии). Во-вторых, прежние устойчивые социальные связи становились противоречивыми и разрушались, вследствие чего социальный контроль над человеком со стороны социальных организаций, таких как сельская община, мещанское, купеческое и дворянское общества, чрезвычайно ослабел, и в обществе проявились черты дезорганизации (теория дезорганизации). В-третьих, возникло невиданное прежде по масштабам противоречие, или напряжение, между потребностями людей и реальными возможностями их удовлетворения (теория напряжения) {380} . Это напряжение со временем увеличивалось по мере роста индивидуализма, личной свободы, гражданских прав, уровня культуры и кругозора. Именно дезориентация, или разрегулированность, дезорганизация и рост напряженности в обществе способствовали росту протестного/отклоняющегося поведения.

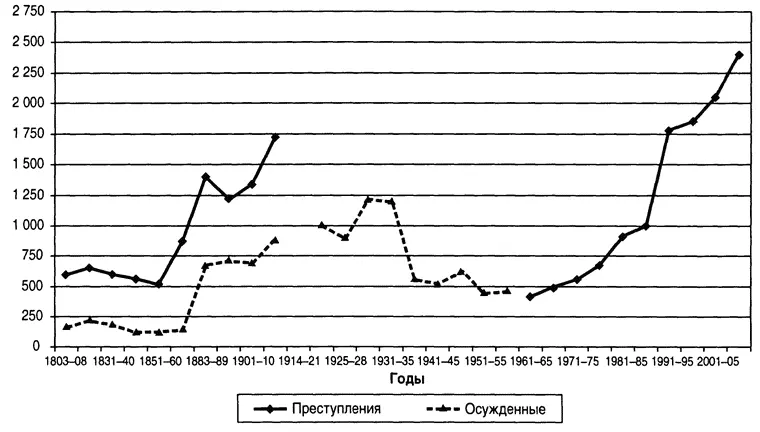

Уровень девиации в обществе до некоторой степени отражает преступность, поскольку включает основные формы отклоняющегося поведения. Рассмотрим российскую преступность за последние два столетия под углом зрения девиации {381} (см. рис. 2).

И до 1917 г., и в советское время между уровнем преступности и благосостояния отсутствовала логическая по здравому смыслу связь — когда уровень жизни повышался, преступность не снижалась, как можно было надеяться, а росла, хотя бывали периоды, когда именно в годы падения уровня жизни преступность росла. Преступность имела тенденцию уменьшаться в периоды усиления социального контроля со стороны всех общественных и государственных структур и ограничения личных свобод. Если брать большие периоды времени, в России XIX–XX вв., как и всюду в мире, наблюдался устойчивый и, как правило, необратимый рост преступности: достигнув определенного рубежа, она стабилизировалась, но не снижалась. Имелось два исключения — царствование Николая I и сталинская эпоха, в обоих случаях преступность возвратилась к уровню конца XVIII в. — времени расцвета крепостничества. Повышение преступности происходило скачками — в годы либеральных реформ она повышалась, а в консервативные годы стабилизировалась или росла медленно. Самое значительное увеличение преступности произошло три раза: после Великих реформ 1860-х гг. (с 1851–1860 по 1883–1889 гг.) — в 2,7 раза, после революции 1917 г. и Гражданской войны (с 1911–1913 по 1931–1935 гг.) — в 1,4 раза и после реформ конца 1980-х — начала 1990-х гг. (с 1981–1985 по 2006–2010 гг.) — в 2,6 раза.

Социологи полагают: успешное развитие цивилизации невозможно без свободы, неизбежно сопряженной с отклоняющимся поведением, в том числе и преступного характера. В этом смысле само существование девиантности свидетельствует о наличии известного пространства свободы в обществе. «Если преступность падает заметно ниже среднего уровня, нам не с чем поздравить себя, — говорит Э. Дюркгейм, — ибо мы можем быть уверены в том, что такой кажущийся прогресс связан с определенной социальной дезорганизацией» {383} . Действительно, самый низкий уровень преступности в России за последние двести лет наблюдался в последние годы сталинского режима — может быть, в самый мрачный период отечественной истории, и поздравлять россиян с этим было бы неуместным. Чтобы общество развивалось, чтобы существовала возможность для самовыражения и самореализации, в нем в равной степени должна существовать возможность как для конструктивного, так и, к сожалению, для деструктивного деяния относительно традиции. Не случайно, наверное, рост преступности (деструктивного поведения) в пореформенной России сопровождался экономическим подъемом, ростом изобретательства и творческой активности (конструктивного поведения). В 1861–1900 гг. сравнительно с 1825–1855 гг. преступность (если о ней судить по числу осужденных — наиболее точному показателю) возросла в 2,7 раза, но и число запатентованных изобретений — в 13,2 раза (с 17 до 224 в год) {384} .

Рост протестных движений во второй половине XIX — начале XX в. отражал не понижение уровня жизни, не кризис социума или государства — в смысле его неспособности управлять страной, а явился плодом прогрессивных социальных изменений в обществе, последствием предоставленной экономической и гражданской свободы огромной массе прежде бесправных людей, результатом развития рыночной экономики и невероятного прежде роста потребностей и ожиданий. Этот рост проходил под решающим влиянием либерально-радикальной интеллигенции — именно она выступала лидером, организатором и непременным их участником. Само определение интеллигенции как специфической социальной группы, идентифицировавшей себя через оппозицию к капитализму и самодержавию, отрицавшей господствующие в обществе цели и средства их достижения и предлагавшей свои {385} , говорит о ее маргинальности. В терминах концепции аномии Р. Мертона, типичного интеллигента следует назвать девиантом-бунтарем. На рубеже XIX–XX вв. интеллигентов, если судить по числу лиц с высшим и средним образованием в 1897 г. в Европейской России, насчитывалось менее 774,6 тыс. (1,61% самодеятельного населения) {386} , ибо не всякий человек с образованием относился к интеллигенции в том смысле, который вкладывали в это слово современники. Учитывая, что многие имели семьи, это давало довольно значительное число, если не девиантов, то, по крайней мере, лиц, склонных к отклоняющемуся поведению. В.Х. считает активными участниками протестных движений также люмпенов, появившихся в значительном числе в результате «выпадения из системы ценностей, существующих классовых, сословных или групповых структур, которые давали человеку не только фиксированный социальный статус, но и определенную культурную ориентацию» {387} . По-видимому, все-таки люмпенов, готовых участвовать в антиправительственных выступлениях, могло быть не так много из общего их числа — около 457 тыс. (0,59% самодеятельного населения) в 1897 г. {388} , если отнести к ним всех лиц без твердого дохода — нищих, бродяг, странников, богомолок, призреваемых в богадельнях и приютах, заключенных и других «босяков».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: