Коллектив авторов - Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века

- Название:Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-86793-974-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века краткое содержание

Исследовательские работы, составившие настоящий сборник, были представлены на международной конференции, организованной Германским историческим институтом в Москве. Анализ взаимоотношений российского провинциального дворянства с властью и обществом в XVIII веке на базе конкретных материалов локальной истории позволяет пересмотреть доминирующие в современной исторической науке взгляды на российское дворянство XVIII века как оторванное от своей среды сословие, переживающее экономический застой и упадок, а на жизнь в провинции как невежественную, вызывающую у провинциального дворянина чувство ущербности и незащищенности. Освоение новых источников и поворот к новым проблемам истории русской провинции, не заслуживавшим ранее внимания исследователей, позволили авторам сборника выйти за грани привычных дихотомий «столица — провинция», «цивилизованное — невежественное» и убедительно продемонстрировать, что история провинции — не маргинальная тема, а одна из центральных проблем российской истории. Материалы, представленные в сборнике, доказывают, что дворянство, проживавшее в провинции, находилось в центре социальной, экономической и культурной жизни регионов России и играло важную роль в проведении политики правительства на местах.

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Указ не поощрял излишней роскоши и в украшении строений: «И те губернаторские и воеводские дворы и канцелярии и в них двери и окошки из казенной суммы строить одним добрым плотничьим топорным мастерством, а столярного и инакого строения избегая». Если же кто-то из губернаторов или воевод желал убрать свои хоромы «столярным мастерством и протчим украшением», то эта работа должна была производиться «из своего кошту».

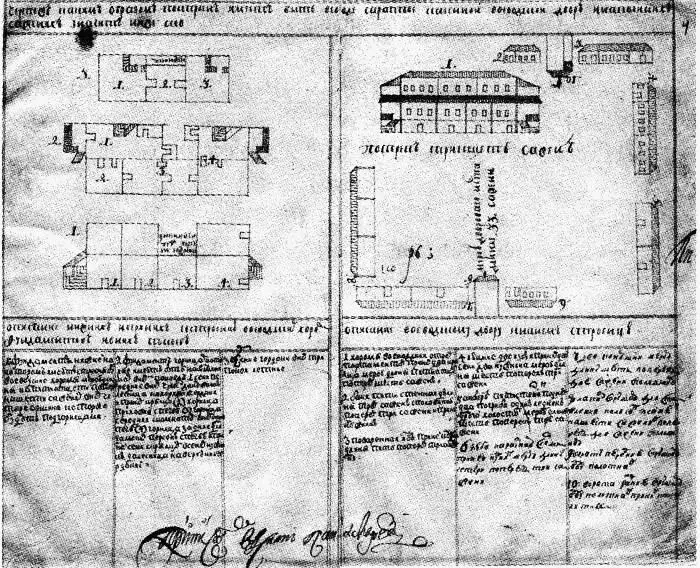

Исходя из этого указа, Камер-коллегия рассудила, что на чертеже саратовского воеводского дома омшаник на первом этаже и три летних покоя на третьем этаже были излишними, так же как одна людская изба и конюшня. А потому предписывалось «учинить вновь чертеж и тому всему строению во что оное может стать смету по самой справедливости без излишества, избегая излишних расходов» {406} .

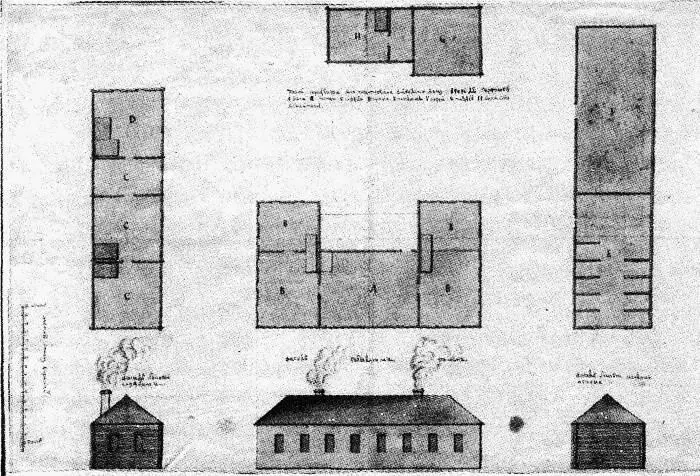

После такого урока скромности и бережливости саратовские власти, по-видимому, долго не решались беспокоить правительство просьбами о казенном строительстве. Лишь в июле 1761 года воевода князь Мельхисидек Баратаев вновь поставил вопрос о строительстве воеводского дома и острога. Он сетовал на то, что вынужден «иметь квартиру чрез наем из своего собственного капитала во обывательском доме» {407} . Планы строений и смета были отправлены в Камерколлегию {408} . «План прожекта для построения воеводского дому» 1761 года значительно отличается от чертежа 1749 года [73]. План выполнен с использованием масштаба. Фасад жилого дома и боковые фасады служебных построек должны были выходить на улицу и располагались симметрично. Одноэтажный жилой дом в форме широкой буквы «П» имел со стороны улицы восемь окон, а со стороны двора два ризалита, между которыми, возможно, предполагался навес. Кроме залы дом должен был иметь четыре покоя. Строгая симметрия построек свидетельствует о знакомстве планировщика с принципами классической архитектуры. На этот раз воеводский дом должен был обойтись в 1328 рублей 3 копейки {409} . Проект 1761 года соответствовал требованиям, предъявлявшимся к домам воевод провинциальных городов, хотя центром провинции Саратов стал только в 1769 году. Однако проект по каким-то причинам не устроил самого саратовского воеводу. В рапорте от 29 ноября 1769 года воевода Баратаев указывал, что рядом с воеводской канцелярией удобного места для строительства дома нет, а потому просил дать разрешение на покупку из казны готового двора с «каменными двумя покои и одною кладовою» и с необходимыми надворными постройкам {410} . В мае 1762 года последовал указ Петра III о возведении в Саратове каменного воеводского дома {411} , но его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Неосуществленные попытки строительства казенного воеводского дома в Саратове в середине XVIII века свидетельствуют о том, что саратовские воеводы не считали себя рядовыми администраторами уездного города [74]. По крайней мере их строительные амбиции были не ниже губернаторских. Случай с воеводским домом в Саратове стал основанием для сенатской регламентации казенного губернаторского и воеводского строительства.

Обобщая разрозненные заметки о саратовских воеводах первой половины — середины XVIII века, следует обратить внимание на то, что, вопреки существовавшей со времен допетровской Руси традиции, не приветствовавшей связи воевод с местными интересами, воеводы Саратова проявляли явное стремление закрепиться в волжском городе. Более сорока лет была связана с «низовыми городами» семья Бахметевых. А братья Беклемишевы «угадываются» здесь с 1706 по 1744 год. Связи воевод с местным населением выходили далеко за пределы их служебных обязанностей. Будучи, по сути, агентами центрального правительства, воеводы-дворяне обзаводились в Саратове широкими личными, родственными, имущественными и хозяйственными связями. Особенно широко они вовлекались в городское товарное скотоводство, торговлю скотом и солью. Наличие обширных городских земель, близость кочевников-скотоводов и соляных промыслов, контроль над волжской торговлей создавали для воевод исключительно благоприятную экономическую конъюнктуру. Управление калмыцкими делами, а позже — Соляной конторой придавало саратовским комендантам и воеводам солидный «политический» вес, ибо сосредотачивало в их руках значительные материальные и людские резервы, позволяло напрямую общаться с центральными органами власти, минуя губернское начальство. Наличие же свободных земель в округе было залогом дальнейшего закрепления потомков воеводских дворянских фамилий в Саратовском Поволжье.

Сделанные наблюдения до некоторой степени расходятся с выводом Марка Раеффа об отсутствии чувства «географических и культурных корней» у российского дворянства XVIII века, о его высокой мобильности и отчужденности от местного общества {412} . Семьи саратовских воевод рассматриваемого периода проявляли явную привязанность к региону, стремление обустроить свои владения и «скопидомство» — черты, которых американский историк не видел в российском благородном сословии.

Впрочем, отмеченная тенденция «врастания» дворянской административной верхушки Саратова в местные условия жизни была лишь одной из возможных жизненных стратегий. Именно наличие солидного «административного ресурса» и выгодная экономическая конъюнктура толкали воевод на этот путь. По наблюдениям исследователей, большинство саратовских дворян в XVIII веке не поддерживали прочных связей с городом {413} , а в конце века значительная часть дворян-землевладельцев (особенно знатных и богатых) не имела постоянного жительства в Саратовской губернии.

Ольга Евгеньевна Глаголева, Николай Кириллович Фомин.

Дворяне «в штатском»: Провинциальное дворянство на гражданской службе в 1750–1770-е годы [75]

Образ чиновника в русском сознании и русской культурной традиции крепко связан с представлением о взяточничестве. Народные пословицы не скупятся на описание вымогательства судей и «лихоимства» чиновников: «Судьям то и полезно, что в карман полезло», «Всяк подьячий любит калач горячий», «В суд ногой — в карман рукой», «Не ходи к воеводе с одним носом, ходи с приносом!» и так далее {414} . В статье «Взяточничество и правосудие в провинции в правление Екатерины II» Джэнет Хартли пишет: «Практически все контакты между государственными чиновниками и населением принимали форму вымогательства взяток в виде денег, услуг или труда» {415} . На протяжении всего XVIII века «мздоприимство», «лихоимство», взяточничество и казнокрадство были предметом множества правительственных указов, назначавших строгие меры наказания чиновникам за административные нарушения и злоупотребление властью. Ситуацию, однако, исправить не удавалось, несмотря на несколько показательных казней при Петре I и Анне Иоанновне, отрешения от должности, большие денежные штрафы и конфискацию имущества при Елизавете и даже Екатерине {416} . В ответ на репрессивные меры правительства «сластолюбивые» чиновники выработали специфическую формулу оправдания своих действий: «Взяток не берем, а благодарности принимаем». Так, во всяком случае, дело изображала народная молва.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: