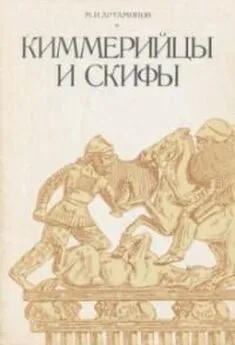

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из найденных Д.Г. Щульцем вещей выделяется набор дорогого оружия, состоящий из железного меча с обложенной золотом рукояткой и с одетыми в золото ножнами, парадного топорика с покрытыми золотом фигурным обушком и рукояткой, а также золотой нащитной бляхи в виде рельефной фигуры идущей пантеры. Вместе с этими предметами в кургане № 1 были найдены: золотая диадема в виде широкой ленты, украшенной цветками и розетками, которые чередуются с фигурками разделанных зернью птичек, представленных впрямь и в профиль, две золотые чаши, одна со штампованными изображениями птиц и животных по бокам и розетками на дне, а другая с боками, покрытыми миндалевидными и четырехгранными выпуклостями, золотой наконечник ритона в виде лежащего оленя, большой бронзовый котел с ручками из фигурок стоящих козлов по борту, два бронзовых навер-шия в форме скульптурной головы животного (осла или мула) с длинными вертикально поставленными ушами и длинной шеей-втулкой и две пары бронзовых удил. Одно такое же навершие с петлей под мордой животного происходит из окрестностей Майкопа.

В раскопанных Д.Г. Щульцем курганах найдены еще две золотые диадемы, одна из которых украшена восьмилепестковыми розетками, скульптурной головкой грифона, каплевидными подвесками по нижнему краю и двумя головками барана на длинных цепочках по концам, пара полых полуцилиндров с головками львов по концам и двумя головками баранов и шишечкой между ними по бокам. Поверхность каждого полуцилиндра покрыта рядами прямоугольных и треугольных ячеек для цветных инкрустаций, а головки и шишечки украшены зернью. Назначение этих предметов неизвестно, предполагается, что это подлокотники роскошно разукрашенного трона. Из тех же курганов происходят серебряные ритон и зеркало с изображениями греко-ионийского стиля, бронзовый шлем, золотая покрышка горита в виде прямоугольной пластины, разделенной идущими вдоль и поперек валиками на части, в каждой из которых помещается рельефная фигурка лежащего оленя, а по продольным краям пластины — ряд маленьких фигурок идущей пантеры. Эта покрышка того же рода, что и находящаяся в составе Саккызского клада. Из найденных в этих курганах наверший выделяются грушевидные с прорезными отверстиями по бокам, с головкой грифона наверху.

Следует отметить литые бронзовые котлы с ручками по верхнему краю, иногда в виде стоящих козлов. В быту кочевой аристократии эти предметы получают в дальнейшем широкое распространение. До появления литых котлов существовали котлы, склепанные из горизонтальных полос бронзы, такие же, как распространенные на Кавказе котелки с зооморфными ручками. Изготовление литых котлов требовало не только большого количества дорогого металла, но и высокой степени литейного мастерства, едва ли до возвращения скифов доступного местным литейщикам. Древнейшие экземпляры литых бронзовых котлов, вероятно, в готовом виде поступали в Северное Причерноморье из стран Ближнего Востока. На ассирийских рельефах нередки изображения воинов, уносящих из урартских храмов в виде добычи котлы, сходные со скифскими. Известны находки литых котлов в Иране. Древнейшими в Северном Причерноморье считаются котлы с кольцевыми ручками, наполовину возвышающимися над краем.

Один из них, найденный на горе Бештау на Северном Кавказе, датируется VIII, «может быть» (А.А. Иессен), началом VII века до н.э. Здесь в одном комплексе были бронзовый котел с кольцевыми ручками, бронзовые обивка щита, пектораль и двукольчатые удила с псалиями, железный наконечник копья, два фрагмента кинжала с характерным для акинаков брусковидным навершием и четыре бронзовых втульчатых наконечника стрел овально-ромбического типа. По формам большинство этих вещей соответствует находкам в «протомеотских» (Н.В. Анфимов) могильниках Прикубанья и предскифских погребениях Северного Причерноморья. Котел выступает в таком сочетании с другими вещами, при котором нельзя не согласиться с датировкой его, предложенной А.А. Иессеном. Эта находка показывает, что вещи восточных типов через Закавказье могли поступать на Северный Кавказ до появления киммерийцев на Кубани.

Не местного производства и литые бронзовые шлемы из Келермесских курганов, хотя Б.З. Рабинович, выделивший их в особую группу, считал их туземными по происхождению. Кроме пяти таких шлемов, найденных в Прикубанье, известно еще два из Средней Азии, что определенно исключает возможность их изготовления на Северном Кавказе и заставляет предполагать происхождение этого рода шлемов в Передней Азии.

По типам и стилю вещи из Келермесских курганов делятся на три группы. Одна из них состоит из предметов ближневосточного происхождения, другая представляет сочетание черт восточного и скифского характера, а третья выделяется своим особым скифским обликом. К вещам восточного, ассиро-вавилонского или урартского происхождения относятся, например, золотые чаши и подлокотники трона, украшенные головками львов и баранов и цветными инкрустациями. Типично скифской является нащитная бляха в виде фигуры идущей пантеры, осложненной на лапах и вдоль хвоста дополнительными изображениями того же зверя, свернувшегося кольцом. Большинство вещей смешанного характера с преобладанием восточных элементов над скифскими. Так, например, меч с обложенными золотом рукояткой и ножнами представляет собой характерный акинак с брусковидным навершием на концах рукоятки и бабочкообразным перекрестьем, воспроизведенным и на верхнем конце ножен. Такие мечи являются типичными для скифской культуры.

Перекрестье меча и верхний конец ножен украшены изображениями гениев по сторонам стилизованного священного дерева, ручка меча заполнена продольными полосами из чередующихся кружков и ромбиков. Вдоль ножен размещается ряд фантастических существ, составленных из частей различных животных, птиц и рыб. Над поставленным в профиль туловищем животного с ногами, оканчивающимися то лапами, то копытами и иногда покрытым колечками шерсти, возвышается голова то козла, то льва, то барана, то быка, то грифона, то другого животного и, наконец, человека. Хвост бычий или львиный или в виде скорпиона. Крыло у всех в форме рыбы. Некоторые фигуры с руками, держащими лук со стрелой. На конце ножен два скорченных льва в геральдическом положении. Все они выполнены в характерном восточном графическом стиле с проработкой деталей и с мотивами, свойственными урартскому искусству, тогда как на лопасти, составляющей одно целое с ножнами и служившей для подвешивания меча к поясу, представлен в рельефе олень в обобщенных формах скифского, по природе своей скульптурного, искусства. То же самое сочетание восточных и скифских элементов выступает в украшениях топорика и на ряде других вещей из Келермеса, в стиле которых графическая дробная разделка соединяется с приемами скифской светотеневой моделировки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: