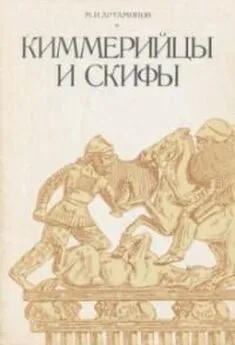

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вопрос об этнической принадлежности киммерийцев остается открытым. Несмотря на признание иранскими имен киммерийских царей в Малой Азии, больше всего данных о близости киммерийцев не со скифами и не с туземным населением Кавказа, каким были меоты, тем более не с таврами горного Крыма, у которых катакомбная культура не была распространена, а с древним населением Малой Азии и Балканского полуострова, в частности с фракийцами. Об этом свидетельствует и литературная традиция, ведущая свое начало со Страбона (Эратосфена), и тождество имен фракийских и боспорских царей, последние из которых скорее всего вышли не из собственно фракийской, а из киммерийско-синдской среды.

Изложенное решение киммерийской проблемы еще ни разу не обсуждалось в научной литературе, оно представляется впервые и уже своей необычностью может вызвать если не возражения, то недоумение. Ввиду этого я считаю необходимым присоединить к сказанному еще несколько замечаний. Келермесские курганы внезапно появляются на Кубани, не подготовленные какими-то памятниками, объясняющими их возникновение. Они никак не связаны с местной культурной традицией. Это мне представляется бесспорным. Следовательно, они принадлежат новому для Кубани народу. Но почему киммерийцам, а не кому-либо другому? Что они не скифские, это следует из сказанного выше, но они появляются одновременно со скифскими памятниками Северного Причерноморья. Это не вызывает сомнений. Но в таком случае кто же, кроме киммерийцев, мог поселиться на Кубани одновременно с возвращением скифов в Северное Причерноморье, да еще с культурой восточного происхождения, то есть принесенной из Азии? Известно, что киммерийцы были изгнаны царем Алиатом, известны и обстоятельства этого изгнания, связывающие их со скифами. С другой стороны, нет никаких указаний на то, куда они удалились. Отсюда закономерно следует не предположение, а заключение, что они ушли вместе со скифами и осели на Кубани.

Кроме Келермесских курганов, оставленных первым поколением царей вернувшихся из Азии киммерийцев, в Прикубанье имеются богатые царские курганы, относящиеся к тому же или несколько более позднему времени. Устройством могил они отличаются от келермесских тем, что помещение для покойников устраивалось не в земляной могиле, а на поверхности почвы в виде деревянного шатра. Древнейшее из таких погребений найдено под насыпью кургана у станицы Костромской. Оно устроено на поверхности более древнего кургана с катакомбной могилой эпохи бронзы. Деревянное сооружение было зажжено, но обуглившиеся части настолько сохранились, что позволили составить некоторое представление о его форме, в частности о четырехскатном пирамидальном покрытии. Снаружи вдоль стен этого сооружения были положены двадцать две лошади с бронзовыми стремявидными и железными удилами. Внутренность погребального шатра оказалась разграбленной. Случайно уцелел незамеченный грабителями круглый железный щит с золотой массивной бляхой в виде лежащего оленя посредине. Стилистически эта бляха аналогична с нащитным украшением из Келермесского кургана, имеющим вид пантеры. Под шатром же найдены: чешуйчатый панцирь, четыре железных наконечника копий с втулками и два колчана с бронзовыми наконечниками стрел, а также черепки глиняной посуды. Из других находок следует отметить каменную плиту, которую Н.И. Веселовский счел за точильный камень. Наличие золотой нащитной бляхи и наконечников стрел позволяет отнести время этого погребения к раннему VI веку до н.э. Вероятно, из этого же погребения происходит большой корчагообразный сосуд характерной раннескифской формы с росписью на поверхности, представляющей сцену терзания грифоном оленя. Это единственный пример расписных сосудов скифского типа и наиболее ранняя композиция скифского звериного стиля. К сожалению, сосуд не сохранился и известен только по зарисовке А.А. Спицына, к тому же в списке раскопавшего курган Н.И. Веселовского он ошибочно значится происходящим из пятого кургана у станицы Костромской с погребением майкопской культуры, относящимся к эпохе ранней бронзы.

Сходные с Костромским курганы с шатровыми сооружениями обнаружены и близ Ульского аула (Улеп-аула). Самый величественный из Ульских курганов, раскопанных в 1898 году, имел в высоту более 15 метров и отличался огромным числом погребенных вместе со знатным покойником лошадей. Кубанские курганы скифского времени вообще отличаются большим числом сопровождающих покойника лошадей, а в нем их было больше, чем где-либо в другом месте. Лошади располагались в правильном порядке внутри ограды с частично сохранившимися столбами для ворот, у коновязей в виде столбов и горизонтальных стоек. У каждого столба помещалось по 18 лошадей, и по столько же с каждой стороны у стоек. Много лошадей, кроме того, находилось в насыпи кургана. Только с двух сторон погребального шатра, раскопанных широкой траншеей, насчитано более 360 лошадиных скелетов, а с находившимися в насыпи и под нераскопаннои частью кургана их было много больше.

Большое число лошадей, погребенных в Ульском кургане 1898 года, представляет собой совершенно исключительное, неповторимое явление. Едва ли это были лошади, принадлежавшие погребенному под этим курганом и последовавшие за ним в загробную жизнь как его личная собственность, скорее можно предположить, что эти сотни лошадей составились из подношений покойному владыке от его подданных, выражавших таким образом свое почитание умершего вождя. А если это так, то в сочетании с огромной насыпью Ульский курган свидетельствует о существовании на Кубани большого объединения, находившегося под властью могущественного царя.

К сожалению, шатер для человеческого погребения оказался разграбленным. В нем уцелели только большая каменная плита с четырехугольным отверстием посредине — жертвенник того же типа, что и найденный в Келермесском кургане, обломки двух медных котлов, бронзовые пластинки от панциря, головка терракотовой статуэтки Астарты и черепки чернофигурных греческих ваз. У некоторых лошадей нашлись железные удила. В грабительском ходе найдены золотая пластина, вероятно, служившая обивкой колчана, с рельефным изображением двух грифонов, терзающих козла, и бегущего оленя, а также кучка железных наконечников стрел — трехгранных на втулках, с утолщенным ободком в основании.

Несмотря на грубость исполнения, композиция на золотой пластинке стилистически сближается с росписью на туземной корчаге из кургана у станицы Костромской. Являясь варварским воспроизведением какого-то греческого оригинала, она может относиться к тому же времени, что и черепки греческого расписного сосуда (килика). Такого рода греческий чернофигурный сосуд был найден в раскопанном в том же году соседнем кургане. К. Шефольд датировал его временем около 540 года до н.э., из чего следует, что большой Ульский курган следует относить ко времени не раньше этой даты. Скорее всего он рубежа VI–V веков или даже раннего V века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: