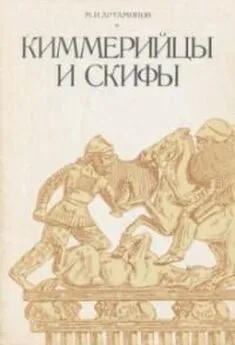

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У Геродота имеется описание похорон скифского царя. Труп покойного бальзамировали, освобождая от внутренностей, заменяемых душистой травой, а затем обвозили на повозке по всем подвластным ему племенам, члены которых выражали скорбь по поводу его смерти тем, что обрезали себе волосы и наносили кровавые раны. Через сорок дней после смерти покойника доставляли к месту погребения, где к этому времени уже была вырыта глубокая могила, в которой и помещали умершего на специальном ложе под балдахином на воткнутых в землю копьях. Вместе с покойником в могилу клали его наложницу, ближайших слуг — оруженосца, виночерпия, глашатая и конюшего, — по голове разного скота и дорогие вещи, сделанные из золота. Над могилой насыпали большой курган, а по истечении года на нем устраивались поминки, при которых убивали пятьдесят слуг и столько же лошадей. Трупы тех и других насаживали на колья вместе так, что люди, казалось, едут верхом, и расставляли вокруг кургана (IV, 71–72).

Скифских царских погребений, полностью соответствующих описанию Геродота, не найдено, но характерные их элементы в виде сопровождающих знатного покойника в могилу людей, коней и дорогих, впрочем, не только золотых вещей обнаружены в ряде курганов, относящихся, однако, не к V веку до н.э., когда был написан труд Геродота, а к следующему, IV веку до н.э. Принимая во внимание небольшое число раскопанных скифских погребений V века, к тому же оказавшихся разграбленными, надо полагать все же, что близкий к описанному Геродотом обряд царского погребения существовал уже к его времени. Составляя свое описание, Геродот не мог дать картину, полностью соответствующую действительным похоронам скифского царя, так как пользовался для этого не личными наблюдениями, а рассказами. Тем не менее у нас нет оснований не доверять Геродоту.

Кладбище скифских царей, по Геродоту, находилось в местности Герра, где протекала одноименная с ней река, служившая границей между землями скифов-царских и скифов-номадов (I, 56). Местоположение кладбища скифских царей времени Геродота остается неустановленным, но несомненно, что оно находилось в Нижнем Поднепровье, так как только до этого места, говорит Геродот о стране Герра, Днепр был известен (по-видимому, имея в виду перегораживающие реку пороги). Богатые скифские погребения разбросаны по обе стороны Нижнего Днепра и не образуют единого кладбища, что не исключает существования среди них групп, принадлежавших отдельным знатным семьям скифов, в том числе и семейных кладбищ скифских царей. Богатые погребения в нижнеднепровской степи появляются только в самом конце VI века до н.э. Одно их них, по-видимому, впущенное в насыпь более древнего кургана, обнаружено кладоискателями возле Херсона. От расхищения в нем уцелело женское ожерелье из золотых подвесок с зернью и эмалью и золотых же сердоликовых и пастовых бус. Самую ценную находку представляют части греческого бронзового зеркала с ручкой в виде одетой женской фигуры со зверями — богини Кибелы. Там же найден ионийский лощеный сероглиняный сосуд. Судя по всему, это было погребение знатной женщины, среди украшений которой преобладали вещи греческого происхождения.

Другое богатое, на этот раз мужское погребение, но тоже впускное, было устроено в насыпи кургана Острая Могила у села Томаковка Днепропетровской области. Кроме золотой гривны и усеченно-конусовидной «ворворки», представляющей, судя по величине, скорее всего верхнюю часть головного убора, в нем был железный меч в обложенных золотом ножнах. На сердцевидном перекрестье ножен представлены в рельефе два изогнутых хищника в геральдической схеме, а ниже вдоль верхней части ножен расположен ряд из напаянных маленьких штампованных бляшек в виде львиных головок. Дырочки сбоку у этой части ножен означают место прикрепления не сохранившейся боковой лопасти для подвешивания к поясу. Снизу эта часть ножен ограничена пояском из заполненных голубой эмалью треугольников. Отдельно выполненная нижняя часть ножен — наконечник — украшена сверху орнаментированными сканными спиралями, пояском и рядом расположенных ниже его миндалевидных фигур с эмалью. Ножны явно не туземной работы, а выполнены, вероятно, в одной из северочерноморских греческих мастерских. Того же происхождения серповидная бляшка с треугольниками зерни и эмалью. Ко времени конца VI — начала V века до н.э., которым датируется это погребение, греки прочно обосновались в Северном Причерноморье и находились в тесных связях со скифами. Томаковское погребение уже похоже на царское, хотя и не содержит всех признаков царской могилы, указанных Геродотом.

В V веке до н.э. появляются погребения под специально насыпанными курганами, а могилы для них получают сложное устройство в виде подземной камеры, соединенной коридором с входным колодцем. Это так называемые катакомбы. Два кургана с катакомбами раскопаны близ станции Михайлово-Апостолово между Днепром и Ингульцом в Херсонской области. В первом из этих курганов — Бабы — было много предметов художественной бронзы. Это части двух гидрий, ручка одной из которых украшена скульптурным изображением крылатой сирены, две ручки лутерия и бронзовый светильник с четырьмя рожками и высоким стержнем для подвешивания. Здесь же найдены поддон и ручка серебряного килика, золотая подвеска и маленькие золотые бляшки в виде лежащих зайцев и львов. Все эти веши датируются V веком до н.э., но вместе с ними находились еще сероглиняная плоскодонная амфора и часть краснофигурного аттического скифоса, не противоречащие указанной дате, но и не уточняющие ее. Почти все вещи, сохранившиеся после разграбления, греческого происхождения.

Из кургана Бабы происходят еще две интересные вещи. Это золотая треугольная пластинка со штампованным изображением оканчивающейся копытом ноги с пальметкой в выемке возле бедра и золотая фигурная пластинка с двумя геральдически сопоставленными головами кабана. Обе эти пластинки с дырочками по краям, которые указывают, что они прикреплялись к деревянной основе, скорее всего к стенкам сосудов. Оба сюжета, представленные на пластинках, известны и по другим памятникам скифского искусства, но в формах их отчетливо выступают признаки если не греческого мастерства, то греческого влияния.

В погребении под вторым курганом — Раскопанная Могила — уцелело меньше вещей, но среди них оказался великолепный бронзовый котел с тремя рельефными фризами на поверхности; верхний из них образован чередующимися кружками и букраинами, средний — пальметками, а нижний — крупными треугольниками. Это характерные греческие орнаментальные мотивы, свидетельствующие, что, несмотря на свою туземную форму, котел вышел из греческой мастерской. Погребение в Раскопанной Могиле относится, судя по фрагменту амфоры, к более позднему времени, чем в кургане Бабы, — к самому концу V или даже к началу IV века до н.э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: