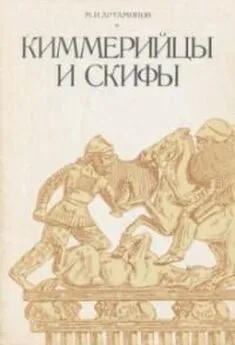

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Земледельческое население Скифии

Скифская страна представлялась Геродоту в виде четырехугольника, южной стороной которого, как он полагал, было Черное море, а западной и восточной — текущие с севера на юг реки Дунай (Истр) и Дон (Танаис). Северная граница Скифии уходила в неведомые страны, в которых по причине царящего там холода никто не живет. Протяженность этого четырехугольника Геродот исчислял в 20 дней пути в каждом из двух направлений, день же пути у него равнялся 200 ионийским стадиям, что составляет около 800 километров на каждую сторону (IV, 101). Из этого следует, что к северу Скифия простиралась примерно до границы между лесостепной и лесной растительными зонами Восточной Европы. В широтном направлении эта страна пересекалась рядом больших рек, к которым Геродот причислял реки, доступные с моря, то есть пригодные для плавания в глубь страны на судах и, следовательно, для торговли (IV, 47). Кроме Дуная и Дона, он перечисляет в Скифии такие магистрали — Днестр (Тирас), Южный Буг (Гипанис), Пантикап (Ингулец) и Днепр (Борисфен), а также называет еще две реки, Ипакирь и Герр (IV, 51–56), отождествление которых с современными реками остается спорным.

Если Дунай (Истр), по Геродоту, — величайшая из всех известных ему рек, то наиболее замечательной в Скифии он считал Днепр. Она доставляет, по его словам, чистую и вкусную воду, превосходную рыбу, прекрасные пастбища стадам. Вдоль нее, добавляет он, тянутся плодородные пахотные земли. Эта река известна на 40 дней плавания, из которых 10 или 11 дней приходятся на область скифов-земледельцев (IV, 53), простирающуюся в ширину на три дня пути до реки Пантикап (IV, 58). Последняя река значится у Геродота пятой из рек Скифии, доступных с моря, вслед за Борисфеном. Она ошибочно помещается Геродотом восточнее Днепра, тогда как на самом деле это правый приток реки, устье которого действительно открывается вслед за устьем Днепра, но не непосредственно с моря, а из Низового Днепра выше впадения его в Днепровско-Бугский лиман.

При определении местонахождения страны и одноименной с ней реки Герр, до которой Днепр был известен грекам, надо иметь в виду, что русло реки изгибается, ввиду чего путь по воде оказывается значительно длиннее, чем по суше. Поэтому плавание от устья Днепра до страны Герра в области днепровских порогов, выше которых греки, по-видимому, не поднимались и до которых только и знали эту реку, действительно могло продолжаться около 40 дней. Помещать же область Герра выше порогов нет оснований, так как в ней находилось кладбище скифских царей, живших в степи, а не в лесостепной полосе, где на реке Суле ищет это кладбище В.А. Ильинская. А если это так, то скифы-земледельцы, занимавшие примерно четверть расстояния по реке от устья до порогов, жили только в самом низовье этой реки, не выше Каховки. По имени реки они назывались борисфенитами.

Геродот ведет свое описание Скифии вверх по Южному Бугу (Гипанису), что вполне естественно, так как сведения, которыми он располагал о ней, исходили от греков из Ольвии; для них эта река была главной магистралью в их сношениях с туземцами. Ближайших к Ольвии скифов он называет каллипидами; выше по Бугу, там где течение этой реки сближается с Днестром, обитали алазоны, по местоположению в степи, казалось бы, кочевники, но выращивавшие просо, чечевицу, лук и чеснок, то есть занимавшиеся огородничеством. Наконец, еще выше, за источником Эксампей, отождествляемым с левым притоком Буга рекой Синюхой, простиралась земля скифов-пахарей, сеющих хлеб на продажу, очевидно, главных поставщиков зерна в Ольвию (IV, 17). Из другого указания Геродота (IV, 51) как будто бы следует, что область этих скифов распространялась на Днестр, а в другом направлении могла обнимать и Среднее Поднепровье, так как левые притоки Южного Буга — Синюха и Ингул — настолько близко подходят к бассейну Среднего Днепра, что население Побужья и Поднепровья могло в представлении греков сливаться между собой. Путем в Среднее Поднепровье по Днепру ольвийские греки, видимо, не пользовались ввиду его большой протяженности и трудностей, связанных с преодолением порогов.

В своих предшествующих работах по этногеографии Скифии я, исходя из буквального понимания Геродота, относил к скифам-пахарям только население лесостепного Побужья и Поднестровья, да и его, основываясь на сходстве археологических памятников, связывал не с собственно скифами, а с фракийцами Закарпатья, представленными так называемой культурой фракийского гальштата. Что касается Среднего Поднепровья, то я считал, что оно тоже было занято племенами не скифской принадлежности, а хотя по образу жизни и сходными со скифами, но говорившими не на скифских языках андрофагами, меланхленами и будинами, которых Геродот, не упоминая Днепра, помещает сразу за скифской степью с ее кочевым собственно скифским населением (IV, 18,20, 21). Хотя мое мнение о различной этнической принадлежности населения Скифии и было принято некоторыми другими скифологами, я теперь считаю его ошибочным, так как, по Геродоту, Скифия была населена только скифами и как бы обрамлена другими народами, а главное, потому, что население Скифии в указанных Геродотом границах по своим этнографическим признакам представляет настолько тесное единство, что наблюдающиеся некоторые различия в его составе могли иметь лишь второстепенное локальное значение.

У Геродота в его описании Скифии и ее населения отчетливо проведено разделение последнего на скифов, не пашущих и не сеющих, а занимающихся разведением скота и постоянно передвигающихся вместе с ним с пастбища на пастбище (IV, 46), и на скифов, основным занятием которых является земледелие, выращивающих хлеб, очевидно, не только на продажу, как у него сказано, но и для себя. Первые живут в степи, а вторые занимают лесостепную полосу современной Украины. Небольшая группа земледельцев имеется также в низовьях Днепра.

Сообщая ряд сведений об истории, образе жизни, обычаях и даже верованиях скифов, Геродот имеет в виду или специально скифов-царских, или скифов вообще и почти ничего не говорит о занимавшихся земледелием скифах лесостепной полосы. Даже сведения о местоположении этих скифов, как мы видели, не отличаются у Геродота достаточной определенностью. Хотя скифы, несомненно, делились на племена, Геродот о них ничего не говорит. Для него и для греков вообще важным представлялась не их общественная организация, а направление хозяйственной деятельности. Всех скифов, занимавшихся земледелием в лесостепной полосе, они называли пахарями, не включая в их число скифов, живших по низовому Днепру, должно быть, потому, что эта небольшая группа скифского населения была оторвана от основного массива земледельцев. Из числа кочевников-номадов они выделяли только скифов-царских по их господствующему положению в стране.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: