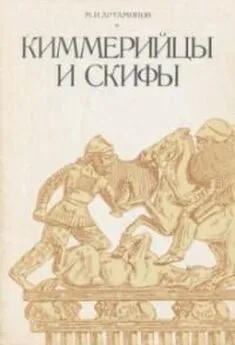

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И расположение поселений, и находки серпов и зернотерок, и многие другие данные свидетельствуют о земледельческо-скотоводческом хозяйстве сабатиновского этапа. Указаний на существование кочевого скотоводства в его памятниках не содержится. Поселения локализуются по берегам рек и в глубь степи не распространяются. Некоторые элементы сабатиновского этапа восходят к культуре многоваликовой керамики, то есть к позднейшему варианту катакомбной культуры, а ряд их относится к заимствованиям из прикарпатских культур, но основным в нем остается наследие срубной культуры, ввиду чего надо заключить, что этот этап возник в результате ассимиляции пришлым срубным населением аборигенов, среди которых западнее Днепра сохранились и отдаленные потомки населения древнеямной культуры.

Большинство исследователей считают культуру сабатиновского этапа киммерийской. Первым, как уже говорилось, признал бронзы этого времени киммерийскими В.А. Городцов. Однако решающее участие в формировании этого этапа собственно срубной культуры делает такое заключение маловероятным. Создателями сабатиновского этапа срубной культуры были не киммерийцы, а скифы, поглотившие остатки киммерийцев и унаследовавшие их связи с населением Прикарпатья. Киммерийцы были, следовательно, только субстратом причерноморских скифов. Распространенная в то же время в Прикарпатье культура ноа также содержит элементы срубного происхождения, но в обратном соотношении с карпато-дунайскими традициями, из чего, видимо, следует сделать заключение об ее иной, хотя и родственной, этнической принадлежности.

Хронология сабатиновского этапа определяется XIII–XI веками до н.э., причем основанием для датировки служат, во-первых, кинжалы с тройной нервюрой и дугообразным перекрестьем, сходные с сосново-мазинскими находками на Волге, в свою очередь сопоставляемыми с кинжалами из Талыша, относимыми к XIII–XII векам до н.э. Далее, костяные псалии с молоточковидными выступами, происходящие из сабатиновских поселений, находят себе аналогии в центральноевропейских находках раннегальштатского времени (Гальштат А), с одной стороны, и на первом Сусканском поселении срубной культуры времени Сосновой Мазы — с другой. Другие псалии из сабатиновских поселений ближе всего стоят к роговым венгерским псалиям типа Тесег С, датируемым не позже 1100 года до н.э. К более позднему времени относятся смычковые фибулы, какие Шефер датирует временем между 1200–925 годами, а Мюллер-Карпе — XI–IX веками до н.э.

Исходя из этого, переселение не примирившейся с пришельцами части киммерийцев из Северо-западного Причерноморья в Малую Азию следует относить к XIII веку до н.э., к тому времени, что и найденный в Нижнем Поднестровье знаменитый Бородинский (Бессарабский) клад с его серебряными с золотой инкрустацией кинжалами, копьями и булавкой, а также с превосходными каменными полированными топорами и булавами. Этот клад долговременного накопления, в составе которого наиболее поздними являются топоры пятигорских типов и даже северокавказского происхождения, составлял, вероятно, сокровище царя или вождя, каким мог быть один из киммерийских предводителей, по легенде, погибших на Днестре.

Количество поселений в степной полосе на белозерском этапе уменьшается, что, по всей вероятности, находится в связи с переходом части населения к кочевому образу жизни. Домостроительство и погребения белозерского этапа существенно не отличаются от сабатиновских, но качество керамики улучшается, и увеличивается число лощеной посуды. За счет уменьшения баночных форм растет количество горшков с округлым туловом и слабо отогнутым краем, валик становится менее массивным, вмятины на нем заменяются насечками. Изменяется соотношение в типах лощеной керамики: вместо черпаков преобладающее положение занимают цилиндрошейные кубки, чаще применяется резная и штампованная орнаментация. Наиболее значительные изменения происходят в формах бронзовых вещей. Встречаются втульчатые долота, клинки у кинжалов и ножей получают параллельные лезвия, у наконечников копий в расширяющихся книзу лопастях пера делаются большие отверстия. Характерными для этого этапа являются также круглые костяные пряжки с большим отверстием в центре и маленьким сбоку.

К северу, в Среднем Поднепровье, срубная культура белозерского этапа переходит в современную с ним белогрудовскую культуру, в большом числе памятников выявленную в Уманском районе Черкасской области. Поселения этой культуры представлены группами насыпных бугров с зольными прослойками, под которыми встречаются очаги или кострища. В этих буграх находятся бытовые остатки: кости животных, черепки сосудов, обломки каменных и костяных изделий и т. п. А.И. Тереножкин полагает, что бугры образовались на месте наземных, неоднократно возобновлявшихся жилищ, другие считают их остатками святилищ и, наконец, третьи — просто мусорными кучами. Погребений белогрудовской культуры найдено немного. Они бескурганные, в скорченном виде, головой на запад. Посуда этой культуры также делится на кухонную и столовую. Среди первой преобладают грубые горшки с шероховатой поверхностью и валиком под шейкой. Столовая посуда лепилась из отмученной глины и обрабатывалась лощением. Среди нее имеются миски и черпаки с поднимающейся над краем ручкой. Орнамент встречается нечасто, и если есть, то геометрический в виде спускающихся треугольников, нанесенных мелкозубчатым чеканом. Много миниатюрных сосудиков, то ли игрушек, то ли культового назначения. Много глиняных пряслиц, конусов, колпачков и лепешек. Образцов собственно срубной керамики найдено мало, но она встречается как на поселениях, так и в погребениях.

В белогрудовских поселениях в значительном числе находятся кремневые вкладыши серпов, и в соответствии с этим сравнительно мало бронзовых орудий этого рода. Из камня делались зернотерки, терочники и шлифованные топоры со сверлиной для рукоятки. Из кости и рога изготовлялись мотыги, муфты для прикрепления каменных орудий к рукоятке, проколки, пряслицы, лощила, тупики и небольшие псалии с тремя отверстиями в утолщениях на концах и посредине. О распространении бронзы свидетельствуют каменные и глиняные формы, но кладов литейщиков в Среднем Поднепровье меньше, чем на Нижнем Днепре. Изделия из бронзы не отличаются от белозерских. По близкому сходству тех и других белогрудовская культура относится к тому же времени, что и поздний этап срубной культуры. Вероятно, и возникла она в результате внедрения срубной культуры в занятые комаровской культурой области среднего течения Днепра, Южного Буга и Днестра. Заселение их, вероятно, происходило не из днепровского Левобережья, а из Северо-западного Причерноморья, поскольку в среднеднепровское лесостепное Левобережье белогрудовская культура не распространяется.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: