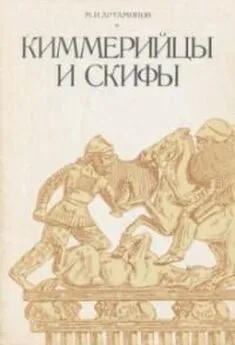

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Геродот не сомневался, что скифы составляют один народ и отличаются от соседей-нескифов, даже близких с ними по образу жизни и обычаям, своим языком. Так, относительно родственных скифам савроматов он замечает, что они говорят на скифском языке, но издревле искаженном (IV, 117), то есть на диалекте или даже на особом иранском языке. Относительно других соседей он прямо указывает на другой язык как основной признак их нескифской принадлежности (IV, 105).

Кроме восточных соседей скифов савроматов, Геродот знает к северо-востоку от последних фиссагетов и иирков (IV, 22), надо полагать, относившихся к финно-угорской языковой семье. К северу от скифов жили меланхлены и андрофаги (черноризцы и людоеды) (IV, 101, 105, 107), представленные в археологии балтскими культурами Подесенья и бассейна Припяти с прилегающей частью Поднепровья. В древности они назывались будинами (IV, 109), а современными потомками их являются литовцы и латыши. В страну будинов, по сведениям Геродота, переселились гелоны (IV, 108), народ общего со скифами происхождения, и вместе с будинами же поселились невры, соседившие со скифами на западе (IV, 100, 105). Одни исследователи считают невров предками славян, а другие связывают их с милоградской культурой в бассейне Припяти и прилегающей части Днепра и относят к балтам-будинам. С запада к скифам примыкали родственные с ними агафирсы, которых Геродот указывает в Трансильвании в верховьях реки Муреш, но которые в более раннее время могли охватывать своими поселениями и восточное лесостепное Прикарпатье в современной Румынии и Молдавии (IV, 100, 104). На юге соседями скифов были геты, относящиеся к фракийцам (IV, 93). В горах Южного Крыма жили тавры (IV, 96, 103), этническая сущность которых остается неизвестной, хотя, как уже говорилось, они сближаются с населением северо-западного Кавказа. За Керченским проливом находились синды и меоты (IV, 28, 86, 123).

Таким образом, Геродот четко отделяет скифов от окружавших их народов иной этнической принадлежности, и хотя в науке довольно упорно держится мнение о славянстве земледельческого населения лесостепной части Скифии, оно, как и степное население этой страны, восходит к создателям срубной культуры, то есть к иранцам. При своем движении на запад срубная культура встретилась с другими культурами, что не могло не вызвать в ней существенных изменений, но не изменило ее этническую природу.

Как уже говорилось, позднейшие этапы срубной культуры называются сабатиновским и белозерским по имени поселений, из которых первое находится у села Сабатиновка на Южном Буге в Николаевской области, а второе у деревни Каменка-Днепровская на берегу Белозерского лимана по левой стороне Днепра в Запорожской области. По наблюдениям исследовательницы срубной культуры О.А. Кривцовой-Граковой, белозерский этап сменяется сабатиновским, однако при раскопках поселения Ушкалка Херсонской области поблизости от Белозерского срубного поселения со всей несомненностью обнаружилась противоположная последовательность этих этапов. В этом поселении отложения сабатиновского этапа залегали не над, а под белозерскими. Далее выяснилось, что памятники, близкие к сабатиновским, имеются по всему Северо-западному Причерноморью и что сходные с ним элементы распространены в Крыму и на Северном Кавказе.

На сабатиновском этапе срубной культуры наряду с характерными для нее землянками встречаются слегка углубленные в землю наземные жилища, состоящие из нескольких помещений и иногда, как и землянки, достигающие значительной величины — до 100 квадратных метров. Во многих случаях находятся остатки каменных стен или фундаментов. Внутри жилищ устраивались очаги из камня или глины, но встречаются и купольные печи. Глиняная посуда разнообразная — это и большие сосуды для хранения запасов, и кухонные горшки, и столовая посуда. Больше всего грубой кухонной посуды баночной, реберчатой и с округлым туловом, имеются сковородки и крышки. Орнаментация сосудов состоит из гладкого или расчлененного валика под венчиком, изредка встречаются гребенчатые узоры. Столовая посуда тонкостенная и в большинстве своем с подлощеной поверхностью. Она представлена черпачками с петельчатой ручкой, кубками с цилиндрической шейкой, чашами с округлым дном и редко встречающимися вазами с парой таких же, как у черпачков, ручек.

Устройство погребений разнообразное: немногие из них — наиболее богатые — находятся под специальными курганами в больших перекрытых деревянным накатом ямах, иногда со столбами для поддержания перекрытия. Это, без сомнения, погребения вождей. Рядовые могилы устраивались и в коллективных кладбищах — курганах и без курганов, там, где есть камень, под каменной закладкой или даже в каменном ящике, остальные в земляных ямах с деревянным покрытием и реже в срубах. Покойники клались в скорченном положении на левом, реже на правом боку, ориентировались преимущественно на восток, с кистями согнутых в локтях рук у лица. У головы или перед лицом покойника ставился горшок; в курганных погребениях преобладают горшки баночной или острореберной формы, для бескурганных характерны черпачки с петельчатой ручкой и кубки, реже в них находятся баночные горшки. Из металлических вещей в погребениях нередко находятся ножи, височные кольца с завитками в разные стороны на концах, пуговицы, в их числе и костяные, а также бусы из кости и камня.

С сабатиновским этапом связываются многочисленные клады бронзовых вещей. В их составе больше всего серпов: коленчатых, широких с закругленным концом и маленьким крючком на рукоятке, овально изогнутых с отверстиями или шишечкой для крепления рукоятки и других. Много также топоров-кельтов с шестигранным, реже овальным сечением втулки, часть их с двумя ушками. Имеются наконечники копий — лавролистные и с ромбическим расширением к черенку, кинжалы листовидные с нервюрой вдоль клинка с упором между ним и черенком, такие же с дуговидным перекрестьем. Среди украшений находятся браслеты, булавки с полой со сквозными проколами или с кольцевой головкой и крестовидными подвесками, височные кольца, пуговицы и другие предметы.

Многочисленные матрицы свидетельствуют о местном изготовлении изделий из бронзы, импортные вещи встречаются главным образом в виде лома, предназначенного для переплавки. Среди них встречаются семиградские кельты, коленчатые серпы с шишечкой и другие предметы карпато-дунайского происхождения. Ввиду отсутствия местных сырьевых ресурсов металл приходилось получать со стороны в виде слитков, лома, вышедших из употребления или неприемлемых по местным условиям вещей. Основным источником его получения была Карпато-Дунайская горнометаллургическая область. Что касается типов изделий из бронзы, то среди них преобладали срубные традиции, сложившиеся на уральской металлургической базе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: