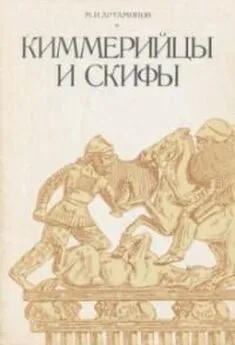

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Описывая путь Дария, Геродот излагает имевшиеся в его время сведения о Восточной Европе и ее населении, в чем и заключается огромная ценность этой части его сочинения. Однако маршрут Дария, как он изображен в легенде, совершенно невероятен. Войско Дария в назначенный для этого срок не могло пройти на северо-восток до Волги, а затем, повернув на запад, вдоль всей лесостепной полосы, дойти до Западной Украины и только после этого добраться до построенного по приказу Дария моста через Дунай. На самом деле, как свидетельствует Страбон, Дарий, перейдя Дунай и углубившись в Буджакскую степь, подвергся опасности погибнуть со своим войском от жажды и, не дойдя даже до Ольвии — греческой колонии в устье Южного Буга, поспешил вернуться обратно (VII, 3, 14).

Трудно сказать, кем создана легендарная версия похода персов на Скифию — скифами ли, разукрасившими свои успехи в борьбе с ними, или греками, вложившими в нее свои представления о скифах и их стране. Скорее всего теми и другими вместе. По-видимому, скифы действительно выступили против персов, перешедших через Дунай, и применили при этом единственно возможную тактику отступления и изматывания превосходящего их противника путем опустошения страны и мелких непрерывно беспокоящих неприятеля нападений. По всей вероятности, отпор персам был организован ольвийскими греками, которым в первую очередь угрожало персидское нашествие. К этому времени греки достаточно хорошо ознакомились со скифской страной и завязали тесные отношения с ее населением.

По легенде, к борьбе с персами были привлечены не только скифы, но и их восточные соседи савроматы и ряд других соседних со скифами народов. Заслуживает доверия сообщение легенды о том, что для войны с персами были созданы три соединения с особыми предводителями у каждого. Активную роль в войне сыграло только одно из них, состоявшее из правобережно-днепровской орды скифов-царских под начальством царя Иданфирса, потомка Спаргапифа, — вероятно, того царя, при котором скифы вернулись из Азии. Левобережная скифская орда вместе с савроматами составила второе подразделение, подготовленное для войны. Что касается третьего, то оно могло состоять из скифов-номадов. Два последних соединения тоже имели свои задачи и своих предводителей, подчиненных Иданфирсу. Таким образом, ко времени нашествия Дария скифы представляли собой уже значительное объединение кочевников и реальную военную силу, на которую греки могли опереться в борьбе с персами. Участие скифов в этой борьбе не только подняло их международное значение, но и закрепило положение скифов-царских в качестве главной силы в Северном Причерноморье. По словам Геродота, преследуя персов, скифы сами перешли через Дунай и вторглись на Балканский полуостров, побуждая греков к борьбе с персами. Они предлагали совместные действия спартанцам, обещая, если те вторгнутся в Малую Азию из Эфеса, со своей стороны напасть на Персию из Закавказья и соединиться с ними в заранее намеченном месте (VI, 40, 84).

Вернувшиеся в Северное Причерноморье скифы-царские уже застали там греков и не могли не вступить с ними в тесные отношения. Древнейшее небольшое греческое поселение в Северном Причерноморье возникло на острове Березань в Днепровско-Бугском лимане еще в VII веке до н.э. В следующем, VI веке недалеко от него в устье Южного Буга была основана греческая колония Ольвия. Это был значительный город, население которого, выведенное из Милета, занималось не столько сельским хозяйством и ремеслом, сколько торговлей. Поэтому оно находилось в постоянных сношениях с окружающим варварским миром. Роль этого города в истории скифов была очень большой, через него они оказались связанными с античным миром Средиземноморья и были втянуты в систему сложных экономических и политических отношений этого мира настолько, что в конце концов превратились в одну из его периферийных частей. Античная культура распространилась в верхах скифского общества, заменяя и оттесняя ее национальные элементы, хотя массы скифов весьма ревниво относились к соблюдению отечественных обычаев.

Еще до похода Дария на скифов, в VI веке до н.э., сын скифского царя Гнура Анахарсис предпринял путешествие по Греции и настолько поразил греков своим наивным рационализмом, что был причислен к великим мудрецам. Он же, полагают, научил греков пить не разбавленное водой вино, откуда будто бы ведет происхождение выражение «подскифь» в смысле «добавь неразбавленного вина». Вернувшись на родину, Анахарсис возмутил своих соотечественников служением Матери богов по греческому образцу и был убит за это своим братом Савлием, отцом Иданфирса (IV, 76, 77). Другой скифский царь, Скил, живший в третьей четверти V века до н.э., будучи сыном Ариапифа и истрианки, по-видимому, гречанки, получил греческое воспитание и предпочитал жить в Ольвии, где построил себе дворец с мраморными сфинксами и грифонами. Он вел греческий образ жизни, одевался по-гречески и принимал участие в вакхических мистериях. Недовольные его поведением скифы свергли Скила с престола и поставили вместо него брата от другой матери, фракиянки, дочери одрисского царя Тирея Октамасада. Скил бежал к одрисскому царю Ситалку (умер в 425 году до н.э.), но по настоянию Октамасада был выдан скифам в обмен за укрывавшегося у них не известного по имени брата Ситалка и казнен (IV, 78, 79). В истории Скила, кроме его эллинских симпатий, заслуживают внимания установившиеся после борьбы с персами тесные связи скифов с наиболее могущественным племенем фракийцев — одрисами. Они выражались не только в перекрестных династических браках, но и в культурном взаимодействии, в частности в распространении во Фракии некоторых элементов скифской культуры и искусства, хотя по общему развитию эллинизированные фракийцы не уступали скифам, а превосходили их. Фракийские веши в свою очередь проникали к скифам.

Несмотря на сопротивление рядовых скифов, греческое влияние все шире и глубже распространялось в Скифии. Как мы видели, уже в конце VI века до н.э. в богатых скифских могилах преобладают вещи греческого происхождения или скифские по форме, но греческие по исполнению с теми или иными привнесениями греческого характера. Заслуживает внимания факт более раннего и более обильного распространения греческих произведений в среде не ближайших к Ольвии кочевых скифов, а удаленных в лесостепной полосе современной Украины оседлых скифов с земледельческим хозяйством. В связи с этим следует отметить и другое обстоятельство, а именно, что у этих скифов раньше, чем у кочевников, возникают богатые погребения под специально для них воздвигнутыми высокими курганами. Из этого естественно заключить, что экономические связи греков с туземным населением были с самого начала направлены преимущественно в сторону земледельцев, а не кочевников. Ничего удивительного в этом нет, так как греки больше всего были заинтересованы в вывозе из Скифии не продуктов скотоводства, а хлеба, которого у кочевников не было и в котором они сами испытывали нужду. Хлеб греки могли получать только у земледельческого населения лесостепной Скифии. Греческие вещи к скифам-царским поступали, видимо, главным образом в качестве подношений, даров царям и вождям, а не товарного эквивалента за продукты скотоводческого хозяйства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: