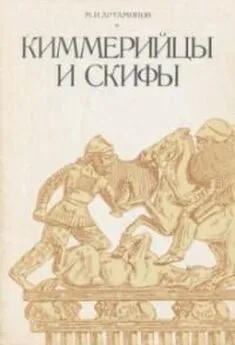

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В сохранившемся рукописном тексте изложенного повествования Диодора (Библиотека, XX, 22–25) Арифарн назван царем фракийцев, что можно отнести за счет описки. Считается, что это был царь одного из соседних меотских племен, как полагают, близких по написанию — фатеев. Правда, имя этого царя иранское, ввиду чего некоторые считают, что он правил обитавшим поблизости от меотов сарматским племенем сираков. Едва ли, однако, последнее соответствует действительности, царские имена легко переходят от одного народа к другому, независимо от их этнической принадлежности, тогда как для вооруженного выступления сираков на помощь Евмелу требовались серьезные причины, каковые трудно усмотреть в отношениях их с боспорской династией. Вероятно, Евмел теснее других сыновей Перисада был связан с меотами, может быть, даже потому, что был сыном дочери царя синдов Горгиппа Комосарии, тогда как его братья происходили от другой матери или даже других матерей не синдского происхождения. Он был, по-видимому, обойден в престолонаследии, что и вызвало сочувствие к нему со стороны родственных по матери меотов, а в особенности по какой-то причине особенно близких к нему фатеев.

Не исключено, что наименование союзников Евмела в тексте Диодора фракийцами явилось не случайной опиской. Фракийцами, как выше указывалось, могли считаться синды по их происхождению от киммерийцев. В таком случае Арифарн мог быть царем не фатеев, а синдов, и если он к тому же был сыном Горгиппа, то мог выступать на стороне Евмела как своего племянника. По надписям с титулами боспорских царей известно, что уже Левкон I, брат синдского царя Горгиппа, именовался царем синдов и ряда меотских племен, царем же синдов выступает и его сын Перисад, из чего следует, что синды после Горгиппа, а может быть, и начиная с него, находились в подчинении у Боспора, что не исключает принадлежности их правителей к одной династии с архонтами Боспора. Впрочем, отношение к этой династии Арифарна неизвестно, и он выше назван сыном Горгиппа предположительно.

По рассказу Диодора Сицилийского, войско Сатира II, состоявшее из наемных греков и фракийцев, а в большей части из союзных скифов, вначале имело успех и вынудило Евмела и Арифарна укрыться в хорошо защищенном природой и искусственными укреплениями «царском замке» на реке Фар, как называлась Кубань или один из ее притоков, что, кстати говоря, определяет и местоположение фатеев на этой реке. Во время штурма замка Сатир был ранен и умер, войско его отступило в город Гаргаза, расположенный, вероятно, на той же реке, но принадлежавший, кажется, Боспору. Точное местоположение «замка» и города неизвестно, но судя по быстротечности событий, они находились недалеко от Боспора, вероятно, в стране синдов в низовьях Кубани. После смерти Сатира Евмел, как уже сказано, быстро расправился со ставшим на место умершего Пританом и завладел Боспорским царством.

История Евмела для нас важна потому, что она показывает, насколько велика была самостоятельность меотских племен, входивших в состав Боспорского царства, и как условна была власть над ними боспорского царя. Греческие города и в первую очередь Пантикапей враждебно встретили торжество Евмела, и, чтобы примирить их со своей властью, ему пришлось не только подтвердить старые, но и обещать ряд новых привилегий.

Пантикапей в IV веке был, несомненно, самым крупным и главным из боспорских городов. В нем находилась резиденция царя, он был средоточием ремесла и торговли. Несмотря на многолетние раскопки, нам мало известен его облик. Как и Ольвия, он был тесно застроен по террасированным склонам горы Митридата одно- и двухэтажными домами с маленькими внутренними двориками, глухими стенами, отгороженными от узких улиц. В нем был акрополь, в котором находилась резиденция царя и его приближенных, были храмы, рынки и даже театр — словом, это был обычный провинциальный греческий город. Но в нем жили не только греки, но и выходцы из туземной среды, в том числе представители туземной аристократии, окружавшей царя и игравшей важную роль в государственном управлении. Насколько эта туземная по происхождению аристократия была эллинизирована, можно судить по находящимся возле города погребениям ее представителей.

Кладбище боспорской туземной аристократии расположено в окрестностях Керчи вдоль хребта Юз-Оба и состоит из ряда курганов, внутри которых находятся каменные склепы, перекрытые ступенчатым ложным сводом, сходные с фракийскими сооружениями этого рода. Впрочем, фракийское происхождение склеповой архитектуры подвергается сомнению. В.Д. Блаватский думает, что она восходит к могилам с деревянными камерами, в свою очередь воспроизводившими жилые постройки с перекрытием из деревянных балок, положенных уступами ряд за рядом и образующих таким образом своего рода свод. Такие постройки до недавнего времени существовали в живом быту в Закавказье. Тесно связываются они и с распространенными у синдов каменными или сырцовыми склепами с деревянным перекрытием.

Сохранившееся погребение в кургане Куль-Оба дает представление о содержании и богатстве этих склепов, в которых наряду с греческими имеются элементы варварского характера. В нем покойника сопровождали жена или наложница и слуга. У главного из погребенных — мужчины — был найден полный комплект вооружения из предметов греческих и скифских типов. Имевшиеся украшения по количеству и ценности соперничали с убором сопровождающей его женщины. Из вещей особое внимание привлекают большие височные дисковидные подвески с изображением головы Афины в шлеме, представляющие собой уникальное воспроизведение не сохранившегося творения Фидия, находившегося в Парфеноне в Афинах. Интересна золотая нащитная бляха в виде лежащего оленя того же рода, что и найденная в кургане у станицы Костромской, но выполненная не туземным мастером, а греком, не понявшим скифского образа и привнесшего в него черты греческого античного искусства. Из того же погребения происходит и упомянутый выше кубок со сценами из скифской жизни, представляющими эпизоды скифского мифа в греческой трактовке.

В других курганах Юз-Обы, также относящихся к IV веку до н.э., находятся погребения с большим или меньшим количеством черт туземного характера, указывающих, что, несмотря на эллинизацию, боспорская аристократия местного происхождения сохраняла некоторые традиции своих предков.

На другой стороне Керченского пролива близ города Фанагории среди других находится большой курган Большая Близница с несколькими погребениями членов одной знатной фамилии. Они устроены, как в курганах Юз-Обы, в каменных склепах по смешанному погребальному обряду. На потолке одного из склепов сохранилось живописное погрудное изображение греческой богини плодородия Деметры, а в другом, не затронутом ограблением, — богатейшее женское погребение с вещами, свидетельствующими о связи погребенной с культом этой же богини. Признаки связи с тем же культом содержатся и в других погребениях этого кургана, что дает основания считать его принадлежавшим семье, игравшей важную роль в синкретическом культе, объединившем греческие и местные религиозные представления и обряды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: