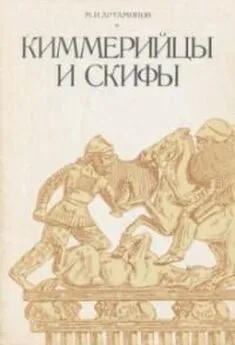

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В легенде о происхождении скифов у Геродота названо несколько родов, восходящих к общим предкам. Это авхаты, катиары, траспии и паралаты (IV, 6). Но были ли это действительно знатные роды или племена — не ясно. В описании населения Скифии у того же автора упомянуто подразделение скифов с именем алазоны (IV, 17), но было ли оно собственным названием племени или презрительной кличкой, данной греками, тоже не ясно (алазон по-гречески значит хвастун, шарлатан). Племенным названием, видимо, следует признать только имя гелоны, хотя Геродот выдает гелонов за эллинов, поселившихся в скифской стране (IV, 10, 108, 109, 120). Различные части скифов носят у Геродота описательные наименования, возможно, представляющие греческие кальки с их туземным обозначением подобно названию «царские», соответствующему иранскому «саи». Описательные названия не могли быть именами ни родов, ни племен, а скорее всего применялись для обозначения совокупностей нескольких племен, объединенных по направлению их хозяйственной деятельности (пахари, кочевники) или по другим характерным для них особенностям (царские). О племенах у скифов Геродот упоминает всего один раз в описании похорон скифского царя, тело которого перед погребением обвозили по подчиненным областям. Но это не значит, что племен не было или что они не играли никакой роли, а только то, что в условиях централизованного царства эта роль не могла быть значительной.

Основываясь на приведенных отрывочных данных, скифское общество следует считать патриархально-родовым. Однако обычные для этого типа общества порядки у них были соподчинены военной организации с ее иерархией властей, в одних случаях совпадающих с родоплеменными, а в других — стоящих над ними. Геродот упоминает у скифов, кроме верховного царя, других царей и номархов (IV, 66, 120) — военных предводителей областей, едва ли соответствующих племенным вождям и родовым старейшинам. Эти правители, надо полагать, назначались верховным царем из его приближенных и зарекомендовавших себя верностью представителей родоплеменной аристократии. Последние, вероятно, именовались «скриптухами», то есть жезлоносцами, и знаком их достоинства был маленький топорик с головкой животного или птицы на обушке. Такие топорики изредка находятся в могилах, с ними в руке изображаются скифские вожди.

Как уже отмечалось, скифы-царские всех других скифов считали своими рабами, но из этого не следует, что все подвластные им скифы были действительно рабами. Эксплуатация подвластного скифам-царским населения была основным источником обогащения их господствующего слоя, но не только аристократии, так как она осуществлялась коллективно и выгодами ее пользовались, хотя и не в равной мере, не только царь и его окружение, но и рядовые воины. У скифов-царских не было оформившихся классов, существовавшая у них эксплуатация была скрытой, замаскированной формами коллективного производства. Так же обстояло дело и у земледельцев. Внутри каждого из подразделений скифов действовали порядки, свойственные военной демократии, хотя и с деспотической властью царя, отнюдь не противостоящей этим порядкам, так как эта власть была строго ограниченной обычаем, нормы которого были обязательными и для самого царя. Нарушение их, как показывает история с царем Скилом, могло обернуться для царя самым серьезным образом. За пренебрежение к отеческим обычаям Скил был не только смещен, но и казнен, новым царем в силу обычая стал его брат из той же традиционной царской династии (IV, 78–80).

В скифском обществе эксплуатация развертывалась не внутри племен, а между ними. Одна часть — скифы-царские — владычествовала над другими и эксплуатировала их в меру своих возможностей и того сопротивления, какое подвластные племена могли им оказать. Именно для поддержания этой системы угнетения и эксплуатации скифам-царским нужны были сильное войско и абсолютная власть царя. Но созданная скифами-царскими организация не была еще государством.

Б.Н. Граков, считая Скифское царство рабовладельческим государством, приравнивал положение подвластных скифам-царским других скифов к спартанским илотам (гелотам) и боспорским пелатам. К числу их можно было бы добавить еще фессалийских пенестов и критских кларотов. Оставляя в стороне не вполне ясных по их положению пелатов, сравнение илотов с подчиненными скифами вполне правомерно. И те, и другие попали в зависимое состояние в результате завоевания. Но илоты, а еще меньше подвластные господствующим скифам остальные скифы, не были рабами в собственном значении этого понятия. Они не находились в частной собственности, их нельзя было ни продать, ни убить, ни освободить, они владели своими хозяйствами и облагались установленным властью натуральным налогом или оброком. В отличие от илотов, прикрепленных к земле, скифские «рабы» сохраняли свою самостоятельность во внутреннем управлении, у них оставалась своя родоплеменная аристократия, были даже цари, которые и обеспечивали выполнение обязанностей, возложенных победителями на побежденных. Все это нимало не похоже на рабство и не может служить доводом в пользу рабовладельческого строя у скифов. О скифском рабовладельческом строе можно говорить только как о зачаточном, существенно не отличающемся от патриархального рабства, сливавшегося с семейными отношениями. Скифское царство обеспечивало не власть одного класса над другим, а одного племени над другими. В этом заключается его главная функция, и на это была направлена его организация.

Скифское царство представляло одну из форм военной демократии, стоящей на грани превращения в государство. Уже в самом названии военной демократии заключаются ее характерные признаки. Входившие в состав Скифского царства племена сохраняли демократический строй, поскольку царь или вождь с дружиной еще не противостояли вооруженному народу, но этот же строй был и военным, так как война стала для скифов обычной функцией, своего рода промыслом. Созданное в порядке завоевания Скифское царство представляло собой результат военной деятельности одного из подразделений скифов; оно существовало лишь постольку, поскольку сохранялось военное превосходство одних над другими.

В IV веке до н.э. Скифское царство находилось в зените своего могущества и богатства. Подвластное земледельческое население обеспечивало знать этого царства доходами, которые вместе с дарами, шедшими из греческих городов, давали ей возможность обставлять свою жизнь не только довольством, но и роскошью. В руках скифской знати скапливались большие богатства, частично сохранившиеся до нашего времени в погребениях. Драгоценные металлы — золото и серебро — в изобилии покрывали одежды, оружие и другие предметы ее бытового обихода. Роскошные украшения создавались для нее греческими художниками. Одни из этих украшений оставались греческими по форме, другие в соответствии со вкусами заказчиков делались по местным образцам. В украшения включались сцены из быта и военной жизни варваров, как это представлено, например, на золотой пекторали из Толстой могилы, на серебряной вазе из Чертомлыка или на золотом гребне из Солохи; изображались эпизоды скифской этногонической легенды, подобные имеющимся на кубках из Куль-Обы и Частых курганов, создавались образы скифских божеств и особенно многочисленные — различных животных, игравшие роль не только украшений, но и охранительных амулетов. К предметам из металла надо добавить разнообразные изделия из дерева и тканей, не сохранившиеся в скифских могилах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: