Сергей Дмитренко - Морские тайны древних славян

- Название:Морские тайны древних славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полигон

- Год:2003

- Город:С.-Петербург

- ISBN:5-89173-251-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дмитренко - Морские тайны древних славян краткое содержание

Несмотря на то что история России и Европы нам кажется очень хорошо изученной, все-таки в ней остаются «белые пятна» и возникают вопросы, на которые до сих пор нет однозначных ответов. Рассмотрение истории морских культур народов Северной и Восточной Европы, а также народов Востока могло бы помочь найти ответы на некоторые из них. Автор выдвинул ряд предположений, позволяющих разрешить одну очень важную проблему — происхождение славян.

Морские тайны древних славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

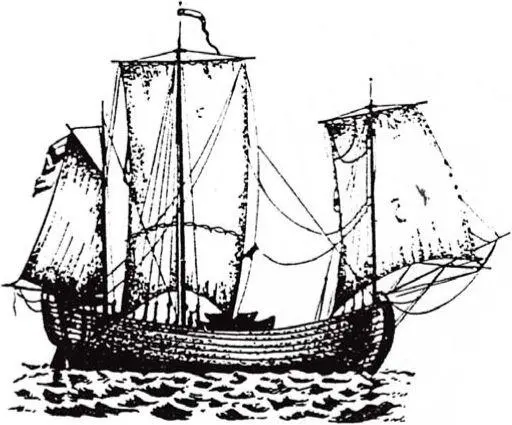

Поморская лодья

«Интересные изменения претерпела в поморском крае старинная русская лодья, превращенная в чисто морское грузовое судно. Большие лодьи строились длиной до 25 м, шириной до 8 м, грузоподъемностью от 200 т и более. Поморская лодья была палубным судном, разделенным двумя поперечными переборками на три отделения, каждое из которых имело свой входной люк. В носовом помещении устанавливали кирпичную печь; здесь готовили пищу и размещали команду. В кормовой части устанавливали жилье (каюту) для кормщика (капитана). Тут же хранились и мореходные инструменты. В средней части судна находился грузовой трюм глубиной до 4 м. Рангоут судна состоял из трех мачт с прямыми парусами. Общая площадь парусов достигала 460 м. При попутных ветрах лодья делала переходы до 300 км в сутки. На больших лодьях было по два якоря весом до полутонны каждый и, кроме того, один запасной якорь. Якорные канаты длиной по 140 м изготовляли из кожи, позднее из пеньки. Якоря выбирали из воды с помощью ворота.

В начале XV в. русская лодья вполне соответствовала требованиям, предъявляемым к морскому парусному судну. На таких судах новгородские мореходы отправлялись на промысел от устья Северной Двины до острова Грумант (Шпицберген) на расстояние 2000 км и успешно совершали дальние плавания вокруг Скандинавского полуострова до устья Невы и далее, до древнего города Ладоги.

Лодья

Процесс создания судна и в этот период был несложным. Мастер намечал длину и ширину судна, а возможно, и вычерчивал чертеж. При этом он чаще всего ориентировался на судно-прототип, улучшая его в меру сил и познаний.

В соответствии с установленными размерами заготовляли материалы, а затем приступали к постройке. Вначале изготовляли киль в виде прочного бруса; к его концам приделывали под соответствующим углом штевни. На киль укладывали и к нему крепили шпангоуты, собранные из отдельных частей.

В то время чаще всего применяли кокорные шпангоуты. Заготовка их была довольно сложной. В лесу оголяли корни елового дерева, выбирали лучший из них и обрубали остальные; затем дерево валили, оберегая облюбованный корень. Из сваленного дерева вырезали кряж, который соответственно обрабатывали. Например, кокора, найденная в Старой Ладоге, представляет собой ствол елового дерева вместе с массивным корнем. Таких деталей требовалось для постройки судна несколько десятков.

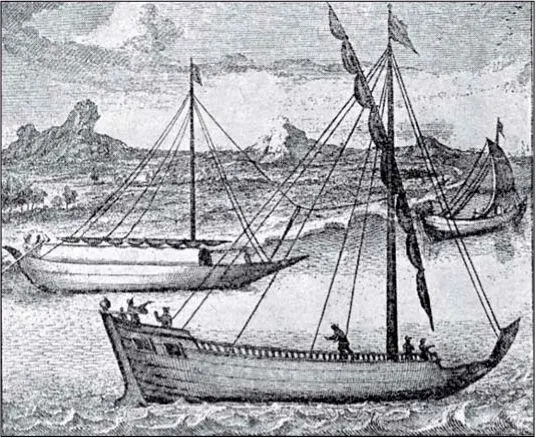

Русские сибирские суда (XVII и XVIII вв.)

Стволы деревьев укладывали поперек судна, и к ним с наружной стороны крепили доски днища. Корни возвышались над днищем и служили боковыми концами шпангоутов; к ним с наружной стороны крепили доски бортовой обшивки. Шпангоуты связывались попарно поперечной балкой — бимсом — и крепились между собой продольным балками — карленгсами и стрингерами. Таким образом создавался прочный остов судна.

С течением времени русские мастера стали применять дубовые нагели и металлические (железные) крепления в виде гвоздей, болтов, скоб, в особенности при постройке больших морских судов. При раскопках в курганах в районе Ладожского озера и в Смоленске находили железные скобы и гвозди, которыми древние мастера прикрепляли обшивку к шпангоутам или штевням и скрепляли доски.

В XV–XVI вв. вица была уже повсеместно вытеснена и лишь изредка применялась в мелком судостроении. Металлические крепления были собственного производства или привозились из Риги, а также из ганзейских городов. Таким образом, новгородские судостроители не испытывали недостатка не только в лесоматериалах, парусине, снастях, пакле, смоле, но и в металлических судовых деталях. Имея запас хорошо просушенного материала, мастера успевали построить судно грузоподъемностью 200 т в течение одного лета, т. е. за 4–5 месяцев, что говорит о высоком уровне организации работы.

Новгородское государство, где строительство судов было одной из основных отраслей ремесленного производства, стало исторически второй, после Киева, базой русского судостроения, обеспечившей его дальнейшее развитие. Карл Маркс писал о деятельности Великого Новгорода: „…его корабли ходили в Любек, его жители сквозь дремучие леса проложили себе путь в Сибирь; неизмеримые пространства между Ладожским озером, Белым морем, Новой Землей и Онегой были ими несколько цивилизованы“» [76].

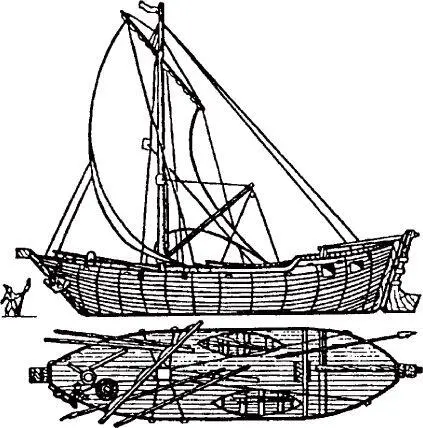

Коч

«Коч — старинное поморское парусно-гребное судно XI–XIX вв. Он имел характерные обводы для ледового плавания, был оснащен мачтой, навесным рулем и веслами. Вначале кочи строили без применения металла: к скрепленному деревянными нагелями набору корпуса пришивали ремнями доски обшивки. Длина такого судна была 10–15 м, ширина — 3–4 м, осадка — 1–1,5 м. При попутном ветре ставили прямой парус, иногда выделанный из шкур, позволявший развивать скорость 6–7 узлов. В XVI–XVII вв. этот тип судна распространился на Урал, в Сибирь, претерпев крупные изменения. Длина коча возросла до 20–25 м, ширина — до 5–8 м, осадка — до 2 м. Судно вмещало 10–15 человек команды и до 30 промысловиков.

Один из типов морского коча (реставрация)

Мангазея

Кочи для „морского хода“ строили очень прочно. Набор крепили железными гвоздями, болтами и скобами. Пазы и стыки обшивки конопатили просмоленной паклей, заливали варом и закрывали рейками на скобах. Чтобы полностью „ускорить“ коч, требовалось более 3 тысяч специальных скоб. Канатов различных нужно было около 1000 м. Парус высотой 14 м шили из отдельных полотнищ общей площадью свыше 230 м 2. В конце XVI–XVII в. начали строить наборные палубные большие трехмачтовые кочи. На этих судах для управления рулем применялся штурвал. В корме устраивали „казенку“ — небольшую каюту для кормщика (капитана) и приказчика. Команда и камбуз размещались в трюме. Для подъема якоря из воды на баке имелся ворот (ручной шпиль). При попутных ветрах судно проходило под парусом до 250 км в сутки» [28].

Характер, конструктивные особенности и грузоподъемность морских судов XVI–XVII вв

«Единственным типом судов [2] Главы из книги М. И. Белова, О. В. Овсянникова и В. Ф. Старикова (7).

, плававших по Мангазейскому морскому ходу, были кочи, появившиеся на Руси, на побережье Белого и Баренцева морей, в XVI в. Как удалось установить, название этого судна происходит от понятия „коца“, которое закрепилось в Новгородской земле за любой ледовой защитой, в том числе саней, лыж и судов (Александров В. Л. Русское население Сибири XVI–XVII вв. М.: Наука, 1964, с. 27). Коца на судах новгородско-поморского происхождения — это „шуба льдяная“, как назвал ее холмогорский промышленник Пантелей Орлов в челобитной по случаю разрушения „коцы — шубы льдяной“ его судна, прибывшего на Новую Землю (Архангельский областной архив, ф. 1025, свиток, л. 43). Без „шубы льдяной“ Пантелей Орлов не представлял себе, как будет возвращаться в Холмогоры.

Интервал:

Закладка: