Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

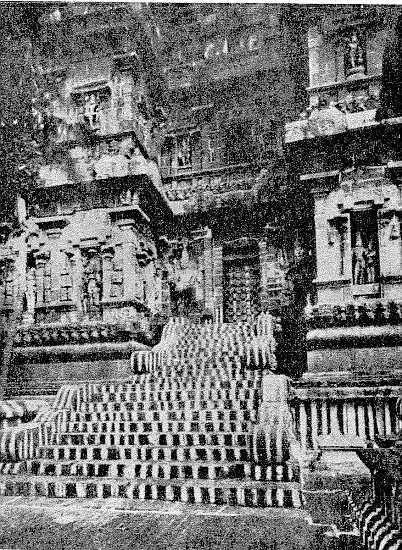

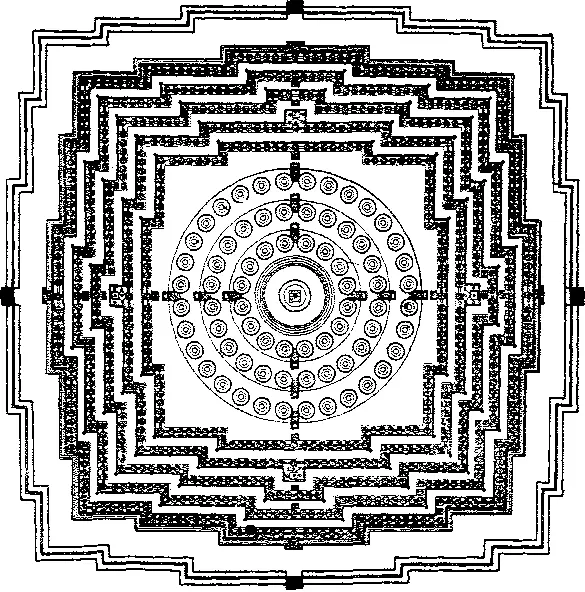

Другой не менее блестящий памятник новобрахманского зодчества — храм в Кхаджурахо (рис. 101 и 102). Общая композиция его напоминает ансамбль в Бхубанешваре. Но в целом в Кхаджурахо меньше горизонтальных членений и значительно больше вертикальных ритмов, которые господствуют. Очень характерна композиция главной башни, похожей на растение. Она состоит из трех основных элементов одной и той же общей формы: главного мотива в центре, лепестков, которые его окружают, целого, которое составлено из этих мотивов. Получается впечатление, точно из лепестков вырастает цветок. Вместе с тем в Кхаджурахо сильнее, чем в Бхубанешваре, из органической растительной массы выделяются более структивные элементы и геометризованные части, особенно в открытой галерее, окружающей храм. Она имеет геометризованные горизонтальные обломы — парапет и кровлю, довольно строгие по своим формам. Под парапетом расположены сложные профилеванные и сравнительно очень сильно геометризованные цоколи, служащие основанием не только для галерей, но и для всего здания. Спереди на галерею ведет строгая и уравновешенная лестница. Наконец, между парапетом галерей и ее кровлей находятся столбы, по своим сложным профилям и расширению наверху отдаленно напоминающие колонны персидских дворцов эпохи Ахеменидов. Все же все эти структивные элементы выражены в архитектуре Индии очень слабо. И в Кхаджурахо, и в других памятниках они образуют только незначительную часть всей наружной массы здания и совершенно тонут и растворяются в его органической массивности, которая их поглощает.

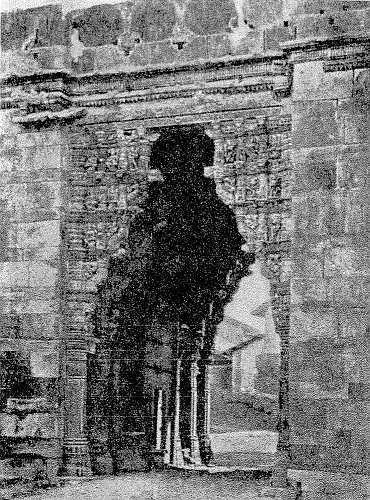

В отличие от разбросанного ансамбля в Бхубанешваре, в Кхаджурахо имеется, собственно, только один-единственный массив, который дает сплошную композицию тесно слитых друг с другом башен. И храм в Кхаджурахо также состоит из нескольких башен. Но, в противоположность ансамблю в Бхубанешваре, нижние части не совершенно слились друг с другом в один общий массив, и только над ним возвышаются отдельные дифференцированные верхушки вертикальных объемов. Башни становятся все выше по направлению от входа в наружную галерею к главной башне. Вся композиция выражает постепенное нарастание главной башни, и с этой точки зрения ее можно было бы проанализировать совершенно так же, как выше была разобрана композиция ансамбля в Бхубанешваре. В Кхаджурахо более единая и сплоченная композиция еще сильнее объединяется и противопоставляется окружающему благодаря высокому геометризованному каменному постаменту, на который поставлен храм, таким образом сильно изолированный. (Вертикальная башня выражена в Кхаджурахо много резче, чем в Бхубанешваре. В ней борьба вертикальных и горизонтальных членений развертывается в очень усложненной форме. Возможно, что в Кхаджурахо имело место некоторое влияние мусульманской архитектуры, выраженное, однако, только в деталях, например ажурной многолопастной арке над наружным входом в галерею.)

Другие индийские храмы новобрахманского периода приближаются одни к ансамблю в Бхубанешваре, другие — к храму в Кхаджурахо. Так, например, храм Райарани в Бхубанешваре (рис. 103; ср. рис. 104) совмещает в своей композиции черты обоих. К тем же типам приближается и так называемая Черная пагода в Конараке (рис. 105), только членения ее масс мельче и раздробленнее. В нижних частях храма в Конараке изображены колеса, точно весь храм стоит на передвижной повозке. Эта важная деталь указывает на генетическую связь новобрахманских башнеобразных храмов с божественными колесницами (вимана), на которых, по представлению индусов, божества носятся по воздуху и которые в Индии воспроизводились в дереве (рис. 106) и разъезжали в священных процессиях по деревням. Истолкование храма как божественной колесницы важно в связи с общим религиозно-символическим смыслом, который индусы вкладывали в архитектурные формы, но для изучения стиля новобрахманских храмов это истолкование не имеет непосредственного значения, как и происхождение их из деревянных конструкций.

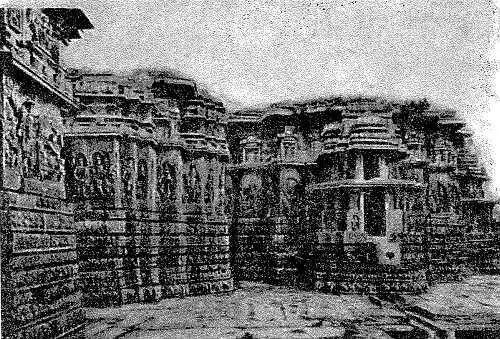

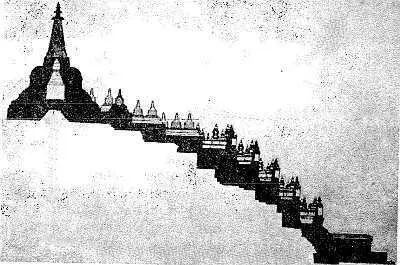

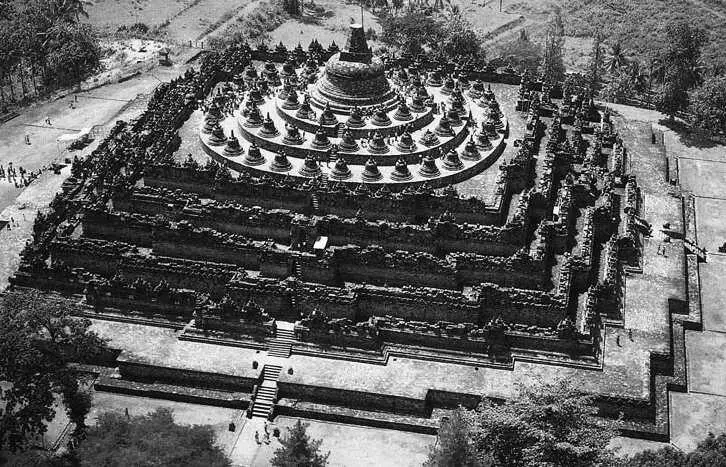

Нарастание массы горизонтальными слоями господствует в главном храме в Танджоре (рис. 107 и 108; ср. рис. 109) XI века (эта дата оспаривается, и храм приписывается иногда гораздо более позднему времени). В Танджоре очень сильно, по сравнению с другими храмами Индии, выражена и тектонизация массы — как в форме целого, так и в деталях. В этом памятнике сильнее, чем в других, массы пронизаны пространством. Храм в Танджоре весь усыпан снаружи мелкими частями, так что в целом получается однообразное мелькание сильно рельефных частей, отчасти напоминающее мусульманскую архитектуру.

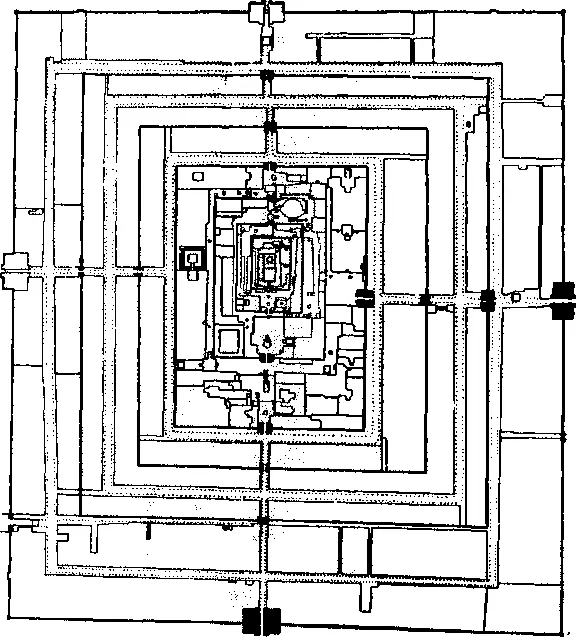

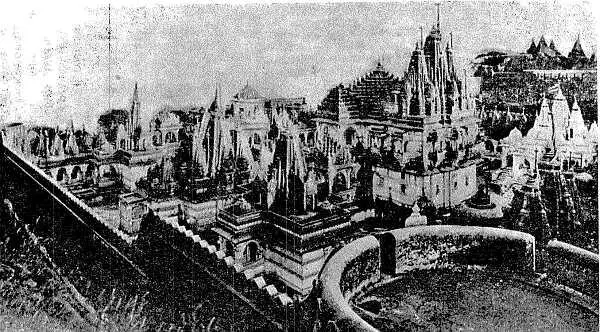

Совершенно другим характером, чём комплекс: зданий в Бхубанешваре, отличается культовый ансамбль в Тируваннамалаи (рис. 110; ср. рис. 111–114), состоящий из множества зданий, среди которых выделяются надвратные башни (гопурам) эпохи Кола (850-1100 гг, в. э.) и более поздние. Эти надвратные башни представляют собой дальнейшее развитие композиционных приемов большого храма в Танджоре. Овеянная пространством скульптурная поверхность становится в них еще более разрыхленной, членения еще мельче. В композиции ансамбля главные архитектурные акценты, в противоположность ансамблю в Бхубанешваре, перенесены на периферию. Это — явление позднее, может быть, развившееся в Индии не без влияния мусульманской архитектуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)