Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

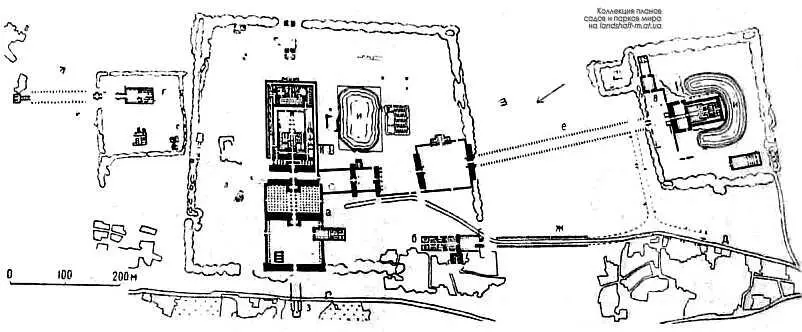

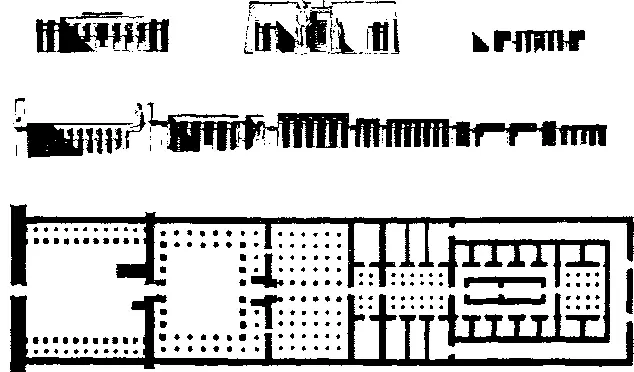

Типичный храм эпохи Нового царства (рис. 179 и 180) стоит на свободном месте на поверхности земли, но на краю пустыни, связанный иногда композиционно с ограничивающими долину Нила скалами и всегда связанный с самой пустыней и с пространством природы. Сравнение плана египетского жилого дома и египетского храма вскрывает между ними основное различие: в противоположность путаному графику движения, который лежит в основе композиции дома, в храме господствует центральная прямая ось, проходящая насквозь через все здание. Эта ось образована благодаря тому, что все основные дверные пролеты, расположенные в середине сильно растянутого в длину храма, в точности соответствуют друг другу, так что все пролеты объединяются проходящим через них прямым путем. Все архитектурные части, расположенные справа и слева от этого пути, в точности соответствуют друг другу и являются зеркальным отражением друг друга. Такая композиция называется фронтальной (когда части, расположенные с двух сторон центральной оси, являются зеркальным отражением друг друга — будь то в плане, на фасаде, в обработке внутренних стен или в разбивке сада и т. д. Понятие фронтальности перенесено в архитектуру из скульптуры. Оно определяет собой, например, композицию египетских статуй, в противоположность более поздним греческим статуям, в которых движение настолько свободно, что прямой оси не наблюдается). Центральная ось египетского храма Нового царства является путем шествия религиозной процессии, движение которой оформляет архитектура храма. Таким образом, его композиция развертывается во времени. Два принципа определяют собой общий характер этой композиции: постепенное сужение и постепенное затемнение пространства от входа к святилищу. При этом очень важно, что сужение и затемнение пространства идут не постепенно, а ступенями. Различные части храма, образующие ступени, резко отделены друг от друга. С проникновением в каждую из этих ступеней зрителя его внимание по мере продвижения вперед все нарастает, все острее возбуждается ожидание таинственного и интерес к следующей ступени, отделенной пока еще непроницаемой преградой, скрывающей то, что за ней расположено. Но вот преграда преодолевается, напряжение получает свое разрешение, зритель оказывается на следующей ступени. Как правило, таких основных частей-ступеней в египетском храме Нового царства четыре: аллея сфинксов снаружи перед пилонами, квадратный двор, окруженный колоннадой, растянутый в ширину крытый гипостильный зал, сплошь заставленный колоннами, наконец, маленькое святилище. Отдельные части храма, особенно двор и гипостильный зал, могут быть в одном здании повторены два или даже большее количество раз. Этим усложняется ступенчатая композиция сужения и затемнения внутренности храма. Но все же каждый храм содержит все эти четыре основные части, и притом именно в том порядке, как они были перечислены.

Рассмотрим теперь воздействие основных частей храма на участников религиозных процессий. Самой внешней частью храма является аллея сфинксов (рис. 181), далеко выдвинутая перед пилонами в пространство природы. Отделенные друг от друга изваяния священных животных расставлены двумя правильными параллельными рядами по сторонам проходящей между ними широкой дороги так, что сфинксы каждого ряда точно соответствуют сфинксам противоположного ряда. Аллея сфинксов тянется на огромное расстояние — до двух километров (Карнак). Отдельные фигуры сфинксов обычно значительно больше человеческого роста, так что в гигантской композиции громадных сфинксов, тянущихся двумя рядами на расстоянии двух километров, мы имеем тоже произведение количественного стиля, иного по формам и композиции, чем, например, пирамида или индийский храм новобрахманского периода, но по существу очень к ним близкого и в своей количественности очень характерного для восточной деспотии (аналогичным образом можно говорить о количественном стиле китайского сада). Аллея сфинксов имеет большое сходство с первобытной аллеей камней, композиционный принцип которой развивает не только аллея сфинксов, но и весь египетский храм в целом. Возникает вопрос, являются ли сфинксы перед храмом Нового царства скульптурой или архитектурой. На первый взгляд кажется, что каждый из сфинксов является статуей. Но это было бы так только в том случае, если бы сфинкс стоял изолированно. В аллее сфинксов решающим является, что все сфинксы совершенно одинаковы. Зрителю нет необходимости остановиться перед отдельным сфинксом, так как то, что он не досмотрел на одном из них, он при движении по аллее досмотрит на другом. Статуи сфинксов одновременно и скульптурные образы, и архитектурные пространственные знаки.

В композиции аллеи сфинксов (рис. 182) господствует пространство природы, в котором только намечена дорога к храму. Эта дорога обыкновенно очень широка, в чем тоже выражается ее подчинение пространству природы. Разобщенность сфинксов является главной причиной того, что дорога не имеет полной пространственной замкнутости. Назначение аллеи сфинксов состоит в том, чтобы «улавливать» людей, стягивать их на основную ось храма, которая начинается очень далеко перед храмом и кончается святилищем, в которое она ведет. Из окрестных населенных мест через промежутки между сфинксами в аллею вливаются участники процессии, образуя сперва ядро процессии, которое все больше и больше нарастает по мере продвижения вперед. В аллее сфинксов организуется религиозная процессия. Однако, находясь в аллее, человек пребывает еще в пространстве природы, так как он под открытым небом и вне здания в собственном смысле слова. Но вместе с тем человек находится уже на главной оси храма, ведущей к святилищу, которое видно вдалеке сквозь соответствующие друг другу дверные отверстия.

Аллея сфинксов имеет, кроме того, очень большое значение для восприятия лицевой части храма извне, его пилонов — двух башен по сторонам главного входа (рис. 183). Ряды сфинксов отбрасывают зрителя на дальнюю точку зрения от пилонов. При продвижении зрителя по аллее сфинксов ему по направлению к пилонам видна уже не вся наружная композиция храма, так как часть сфинксов остается у него позади. Только с той точки, где начинается аллея сфинксов, длинная аллея сфинксов видна вся вместе с пилонами на ее конце, причем вся эта композиция воспринимается вместе с окружающей природой, в пространство которой она вписана. В данном случае, как и в сфинксе в Гизе, этим дается истолкование природы как породившей фантастических животных, которые воспринимались египтянами как реальность. Сфинксы казались им мощными стражами входа в храм, как ассирийцам быки при входе во дворец. Религиозная процессия и отдельный человек должны преодолеть этих стражей, чтобы войти внутрь храма. Преодоление стражей предвещает ступени, по которым человек должен преодолевать внутреннее пространство храма, приближаясь к святилищу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)