Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

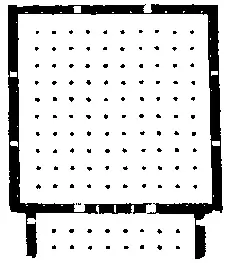

Следующие цари продолжали строительство Ксеркса на большой дворцовой террасе в Персеполе. Артаксеркс I строит совсем маленький дворец, Дарий II — маленькие ворота G. Может быть, первоначально отдельные дворцовые залы на террасе в Персеполе были отделены друг от друга стеной, с которой были связаны ворота G. Особенно интересна строительная деятельность Артаксеркса II Мнемона (405–359), создавшего огромный Стоколонный зал Н (рис. 240), стены которого имеют длину 68 м. Стиль Стоколонного зала свидетельствует о дальнейшем усилении принципа дематериализованной пространственности. Стены совершенно незначительны по сравнению с величиной внутреннего пространства. Снаружи остался один только передний портик, башни совсем отпали. Жилые корпуса на террасе в Персеполе по плану похожи на вавилоно-ассирийские дворцы, но эти жилые корпуса гораздо менее значительны, чем тронные приемные залы.

Третьей столицей ахеменидской Персии были Сузы, где найдено 110 залов дворца Дария I (521–485), все лонгитудинальные (вытянутые в длину). Они выложены из необожженного кирпича, колонны отсутствуют. Общая композиция дворца тоже выдержана в вавилоно-ассирийском типе и состоит из нескольких дворов, окруженных помещениями. Площадь, занимаемая дворцом, достигает около 20 000 м.

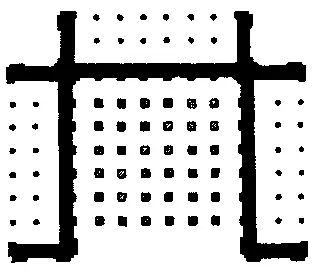

Для истории архитектуры ахеменидской Персии особенно важна огромная ападана в Сузах (рис. 241 и 242), построенная Артаксерксом II Мнемоном (405–359). Она занимает площадь около 10 400 м 2. Стены в ней найдены не были. Все же реставрация этой ападаны без стен, которую дают Перро и Шипье, совершенно невероятна. Убедительна реставрация Дьелафуа, который восстанавливает ее только с тремя стенами и совершенно открытой спереди. Такая композиция означает, при росте размеров здания, связанном с усилением количественного элемента, дальнейшее развитие принципа дематериализации (даже по сравнению со Стоколонным залом в Персеполе). Отсутствие стены спереди очень усиливает пространственность и создает своеобразный архитектурный образ, в котором снаружи видно все внутреннее пространство, связанное, таким образом, с пространством природы и в то же время отделенное от него благодаря господству в нем композиционного принципа дематериализации. В ападане в Сузах от башен остались только отдельные стенки.

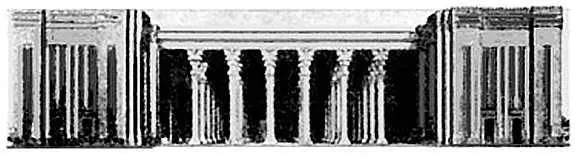

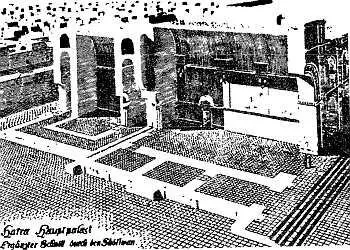

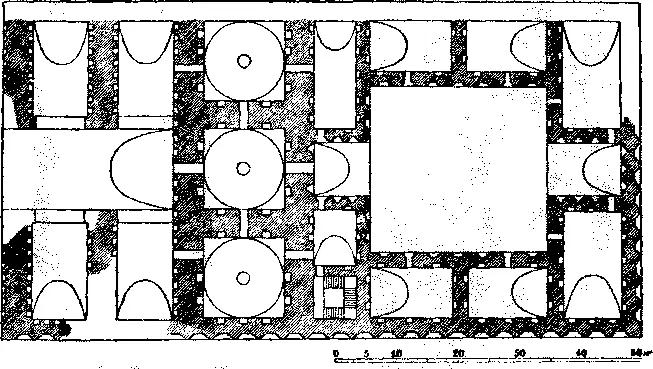

Эпоха Сассанидов

В эпоху Сассанидов господствующим архитектурным типом, как и раньше, были дворцы. Но общий характер архитектуры, по сравнению с эпохой Ахеменидов, очень сильно изменился. Сасеанидские дворцы все перекрыты сводами. По-видимому, сассанидская сводчатая система связана с не сохранившейся до нас жилой архитектурой городов и деревень ахеменидской эпохи, которая продолжала традицию ассирийских домов (см. рельеф на рис. 136) и была архитектурой сводчатой. Дерево, которым были перекрыты ахеменидские ападаны, является для Персии материалом дорогим и редким, — по крайней мере, большие балки, которые требовались для ахеменидских тронных задов. Царям дерево все же было доступно, его привозили издалека. Но обыкновенные люди и, может быть, даже большинство представителей господствующего класса перекрывали свои здания сводами. Тем не менее трудно вывести огромные дворцовые постройки Сассанидов из маленьких сводчатых жилых сооружении Ахеменидов. Несомненно, что на сассанидскую архитектуру имели влияние большие римские сводчатые постройки, что сыграло известную роль в развитии персидского зодчества. Римское влияние на персидскую архитектуру сказалось в тенденции сассанидского зодчества к увеличению внутренних пространства и к их расчленению, а также в отдельных формах. Влияние Рима отразилось и непосредственно на архитектуре сассанидской эпохи, но главным образом оно относится к парфянскому периоду. Особенно типичным памятником этого времени является дворец в Хатра (рис. 243 и 244), выложенный, правда, из тесаного камня, но в котором большую роль играют перекрытые цилиндрическими сводами и совершенно открытые спереди приемные залы. Влияние эллинистическо-римской архитектуры является в Хатра определяющим, но все же формы открытого спереди зала восхотят, по-видимому, к архитектуре ахеменидской Персии (ср. ападаны в Сузах). Эллинистическо-римское влияние на зодчество эпохи Сассанидов нельзя считать решающим. Техника сассанидскпх зданий, построенных из кирпича, восходит к ассирийской архитектуре. Особенно это относится к методам кладки сводов ломтями без кружал. Вся эта техника глубоко отличается от римского бетона (см. том II). Большие залы, перекрытые цилиндрическими сводами, опирающимися на толстые неразложенные стены, известны и в вавилоно-ассирийской архитектуре, например тронный зал в Вавилоне (см. главу об архитектуре Вавилона и Ассирии).

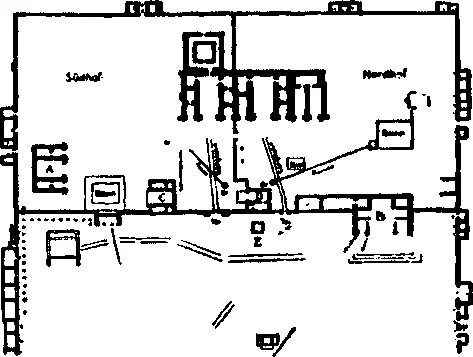

Основными памятниками персидской архитектуры эпохи Сассанидов являются три дворца: в Сервистане, Фирозабале и Ктесифоне. Даты дворцов в Сервистане и Фирозабаде (рис. 245) точно не установлены.

Для дворца в Сервистане характерны усложненные внутренние пространства, которые восходят к римской архитектуре. Но в Сервистане наблюдается вырождение пространственной сложности и тенденция упростить форму внутренних помещений.

Длинные залы, подразделенные двумя рядами парных колонн, восходят к базиликальному типу (см. том II). Но трехнефная базилика в Сервистане уже почти совершенно превратилась в однонефный зал. По сторонам его остались только следы былых боковых нефов в виде колонн, сгруппированных по две и несущих полукупола, опирающиеся на стены. Все это растворяет стену, уничтожая четкость ограничения внутреннего пространства. Также и маленькое купольное квадратное помещение в Сервистане является переделанной по-персидски крестово-купольной композицией (см. том II). Но в Сервистане столбы не несут купола, а вставлены вместе с соединяющими их арками в подкупольное пространство (рис. 246). Маленькое купольное помещение в Сервистане является вырождением крестово-купольной композиции. Его колонны и арки тоже растворяют ясность ограничения внутреннего пространства и дематериализируют стены. В большом главном купольном помещении в Сервистане дематериализаиция стен достигается совершенно другим способом. В середине каждой стены вставлена широкая прямоугольная ниша, которая по своей ширине превосходит каждый из простенков справа и слева от нее. В глубине каждой ниши — дверь, ведущая в соседнее помещение. В результате получается уступчатая композиция, окружающая со всех сторон подкупольное пространство. Ширина ниш такова, что зритель перестает воспринимать стены как первичные плоскости, пробитые нишами: в качестве первичной данности он воспринимает общие ступенчатые очертания, уничтожающие ясность ограничений пространственного ядра. Образуются сложные пространственные слои, ограничивающие внутренность данного помещения. Многие залы дворца в Сервистане совершенно открыты наружу. Все отмеченные черты вносят дематериализацию в архитектурную композицию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)