Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

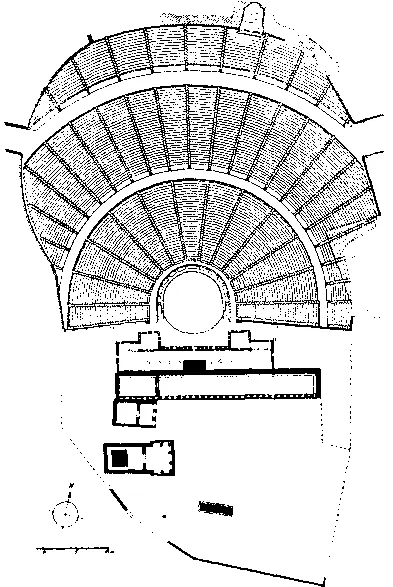

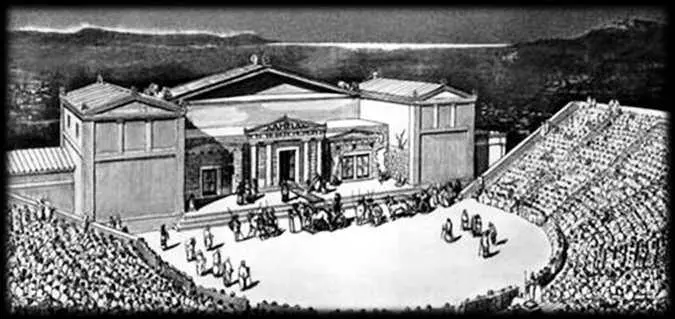

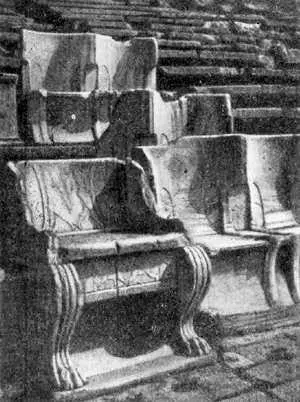

Единственная задача этих сидений сводится к тому, чтобы дать зрителям удобные места, поставленные по возможности все в одинаковые условия в смысле видимости и слышимости происходящего на сцене и на орхестре.

Особенно роскошно оформлены почетные места первого ряда, предназначенные для должностных лиц (рис. 84).

Греческое театральное здание в архаическую и классическую эпохи не играет ведущей роли, которая принадлежит в это время периптеру.

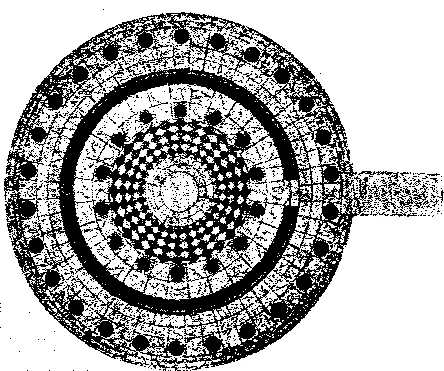

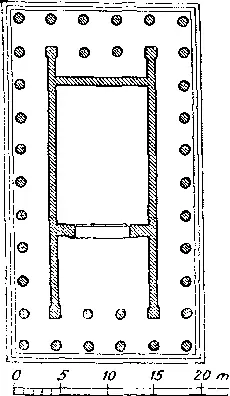

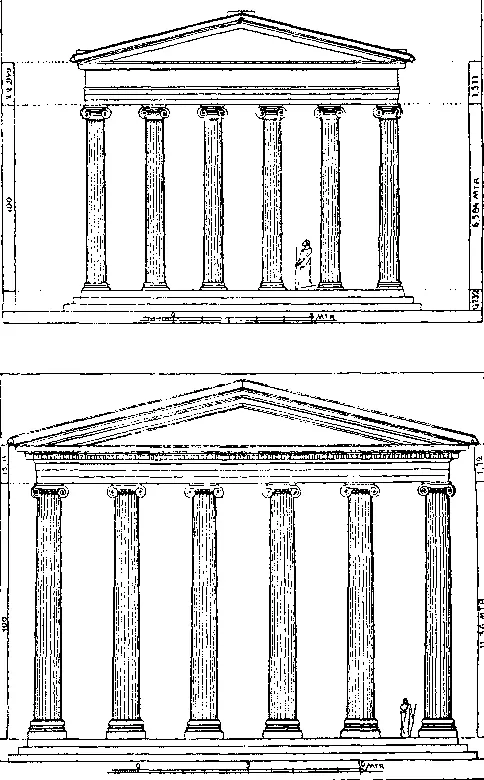

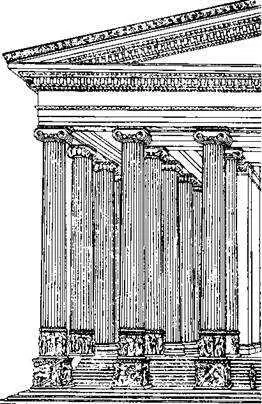

Интересны круглые периптеры в Дельфах, Олимпии и Эпидавре (рис. 85), форма которых в Греции очень редка и связана с тенденцией IV века к маленьким размерам, особенно ярко проявившейся в памятнике Лисикрата. Вплоть до эллинистической эпохи продолжает существовать форма правильного классического развитого периптера, преимущественно ионического ордера, хорошим образцом которого является упоминаемый Витрувием храм Афины в малоазийском греческом городе Приене (рис. 86 и 87), построенный архитектором Пифеем (бывшим одновременно и теоретиком архитектуры) в 340 году.

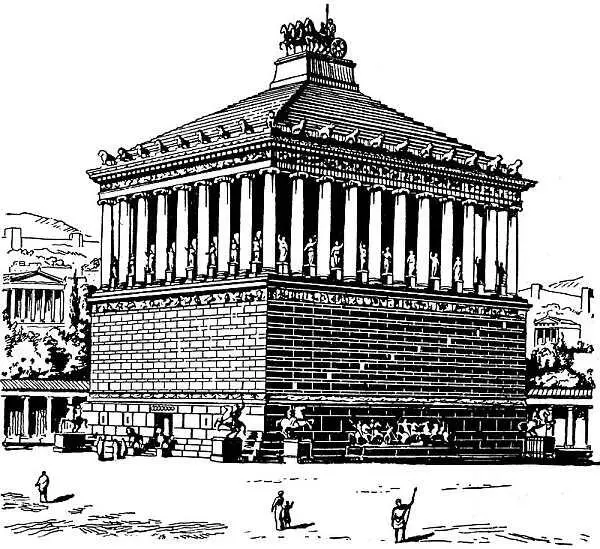

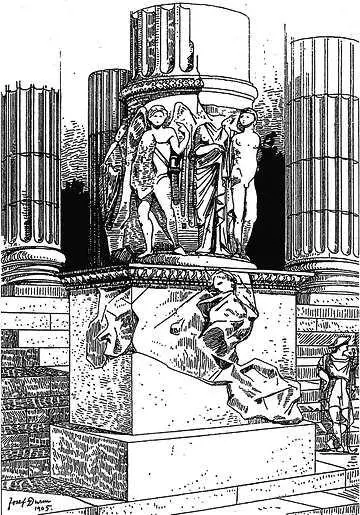

Очень любопытен надгробный памятник, возведенный около 350 года женой одного из персидских провинциальных управителей, Мавсола, своему мужу в Галикарнасе в Малой Азии, в построении и украшении которого принимали участие лучшие греческие мастера. Реконструкция галикарнасского мавзолея, от которого сохранились только отдельные обломки, остается спорной в деталях (рис. 88). Мавзолей дает яркий образец проникновения греческой культуры и архитектуры на Восток и того эклектизма, который был результатом этого. Громадный по размерам, мавзолей стремится сочетать греческий периптер с пирамидой, которой внутри соответствовал ложный свод из выступающих и нависающих друг над другом рядов кладки.

Очень неудачна мысль водрузить над мавзолеем колесницу с большой статуей Мавсола на ней (фигура самого Мавсола сохранилась), которая является, по существу, тем же мотивом, что и треножник памятника Лисикрата, но перенесенным в грандиозные размеры. Греческий ордер мавзолея, и особенно скульптурная группа на его кровле, сильно уменьшает кажущиеся размеры здания. Реалистически трактованные фигуры и греческие колонны вносят человеческую мерку, совершенно не увязанную с восточно-деспотическим количественным стилем целого.

Александр Македонский развил огромную строительную деятельность, основывая множество новых городов в громадных только что завоеванных восточных землях. Но архитектура эпохи Александра известна пока очень мало. Любопытна группа огромных храмов в восточных городах, которые были построены в очень больших размерах уже раньше, но во второй половине IV века были перестроены заново. Сюда относятся главным образом Артемисион в Эфесе, архитектора Дейнократа, перестроенный после пожара 356 года, и Дидимейон в Милете около 300 года. С ними тесно связан по своим исключительным размерам Артемисион в Магнесии, построенный знаменитым архитектором Гермогеном, который строил в ионическом ордере и, как предполагают, завершил его развитие. Точно не известно время творчества Гермогена; некоторые исследователи относят его даже ко второй половине III века.

Артемисион в Эфесе (рис. 89–91) представляет собой тип диптероса, т. е. его целла окружена двумя рядами колонн. В этом проявляется рост пространственного слоя окружающего храм обхода и суживание массы целлы и ее стен. Пространственность здания подчеркивается еще тем, что между первым и вторым рядами колонн помещены на узких сторонах ступени лестницы, втягивающие зрителя внутрь. Стремление к декоративности и роскоши отделки сказалось в украшении баз части колонн сложными рельефными изображениями. Размеры храма значительно превышают нормальные размеры греческого периптера (колонны Парфенона высотой в 10 м), его колонны достигают 19,40 м (× 1,98 м), в чем проявляется воздействие восточного количественного стиля, что очень характерно для архитектуры восточных греческих областей в IV веке.

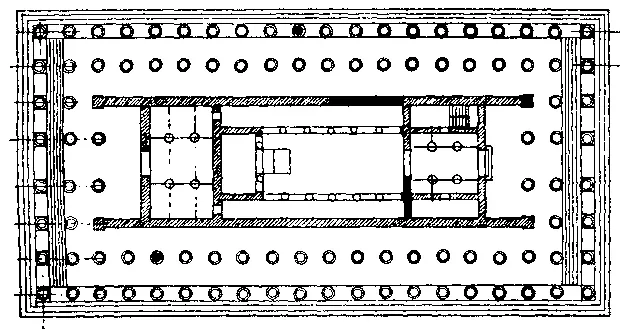

Форму диптероса имеет и Дидимейон в Милете (рис. 92). Страбон говорит, что это здание осталось без крыши, якобы вследствие чрезмерной ширины целлы; Павсаний называет его просто неоконченным. Но вероятно, храм был одним из немногочисленных представителей гипетрального типа, о котором говорит Витрувий, т. е. имел большое прямоугольное отверстие в потолке и кровле над серединой целлы (так что священный источник и дерево внутри целлы находились под открытым небом). К храму вела дорога для священных процессий, отчасти обрамленная статуями. Размеры здания огромны (51×109 м), постамент имеет семь ступенек.

Артемисион в Магнесии (рис. 93 и 94) построен в типе псевдодиптероса (ложного диптероса), т. е. в нем единственный ряд колонн периптера отступает так значительно от стен целлы, как будто второй ряд колонн за ним опущен, хотя для него достаточно места. Большое расстояние наружных колонн от целлы вызвало необходимость перекрыть наружный обход целлы деревом. В псевдодиптеросе пространство в наружной форме периптера еще сильнее подчеркивается, чем в диптеросе. Средний интерколумний каждой из узких сторон шире остальных интерколумниев (2 3/ 4диаметра колонны вместо 1 3/ 4диаметра). Этим выделяются главные входы в здание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)