Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако их планировка сильно отличается от планировки европейского города XVII–XVIII веков тем, что она осталась на стадии простого сложения ячеек, кварталов, внутренне не связывая их между собой в единый композиционный замысел. В этом смысле решающий шаг был сделан в Версале (рис. 382), когда архитекторы Людовика XIV центрировали город тремя сходящимися к одной точке проспектами, которые объединили в одно органическое целое кварталы правильного города. Композиция Версаля обозначает собой крупнейший этап истории архитектуры. Она подготовлялась в предшествующей архитектуре Италии и предопределила собой распланировку последующих городов до XIX века; в частности, и композиция Ленинграда, с тремя сходящимися к Адмиралтейству проспектами, целиком восходит к Версалю. По сравнению с этим европейским разрешением проблемы городского ансамбля эллинистический правильный город кажется связанным и ограниченным наложенной на него системой геометризованных клеток. Прямоугольный квартал Гипподамова города был тем пределом, через который не переступил эллинистический архитектор. Механистичность суммирования отдельных совершенно одинаковых прямоугольников связана с функционализмом эллинистического мышления, которое корнями уходит, по-видимому, в культуру ионических городов побережья Малой Азии V, даже VI века. Они уже в архаическую и классическую эпохи выделялись своей культурой. Культура ионических городов, еще слишком мало известная, повлияла, правда, в V веке и на Афины, но классическая культура эпохи Перикла сильно от нее отличалась. Только в последней четверти V века ионическое влияние становится в Афинах сильным, что объясняется переломом в области культуры, произошедшим в течение первого десятилетия Пелопоннесской войны, и тем освобождением личности отдельного человека, которое с этим связано и которое продолжалось в эпоху эллинизма. Так и правильная система городского ансамбля возникла на ионическом побережье и в V веке влияла на Афины, что засвидетельствовано распланировками Пирея и Турий, особенно последних, которые, по мысли афинян, должны были стать идеальным городом. Однако, если сопоставить план Милета (рис. 114), может быть, уже 479 года, с композицией афинского Акрополя (рис. 51), то огромное отличие механистически геометризованной сетки улиц и кварталов ионического города и органически уравновешенного оформления Панафинейской процессии в Афинах выступит особенно рельефно. Но вместе с тем нельзя не оценить того огромного преимущества, которое дает рационализация сети улиц. Мы не знаем ни распланировки Пирея, ни плана Турий, не представляем себе и тех направлений, по которым двигалась творческая мысль Гипподама. Но афинские архитекторы, вероятно, не слепо переняли новую идею правильной распланировки города от малоазийских архитекторов, — если только они сами самостоятельно не дошли до нее, — а переработали ее в смысле органического объединения и центрирования отдельных прямоугольных кварталов. И действительно, у нас есть одно косвенное свидетельство того, что попытки в этом направлении, по крайней мере в теории, делались. У писателя второй половины V века, Аристофана, в его комедии «Птицы» говорится о двух афинских гражданах, основывающих в воздухе фантастический город птиц, который должен отделить людей от богов, прервать связь между ними и захватить таким образом власть богов над людьми. Этот город проектируют в виде круга с радиально сходящимися к центральной главной площади улицами. Несомненно, что в комедии Аристофана отразилась архитектурная идея, возникшая в среде афинских архитекторов, современников Аристофана. Это была неосуществленная, по-видимому, в Древней Греции гениальная мысль, возникшая в Афинах в последней четверти V века и являющаяся классической переработкой Гипподамовой системы правильного города. Как многие другие гениальные мысли последней четверти V века, например открытие гелиоцентрической системы, идея радиального города была разработана только впоследствии в Европе в XV–XVII веках. Идея города в «Птицах» Аристофана предвосхищает композицию Версаля, но она была оставлена эллинистической эпохой, которая свою композицию городского ансамбля целиком строит на Гипподамовой системе.

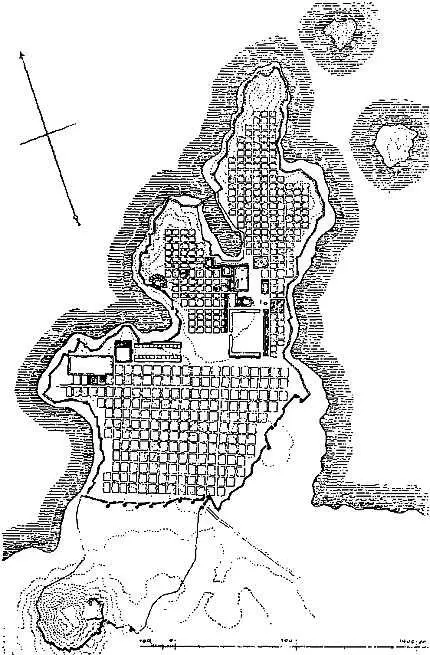

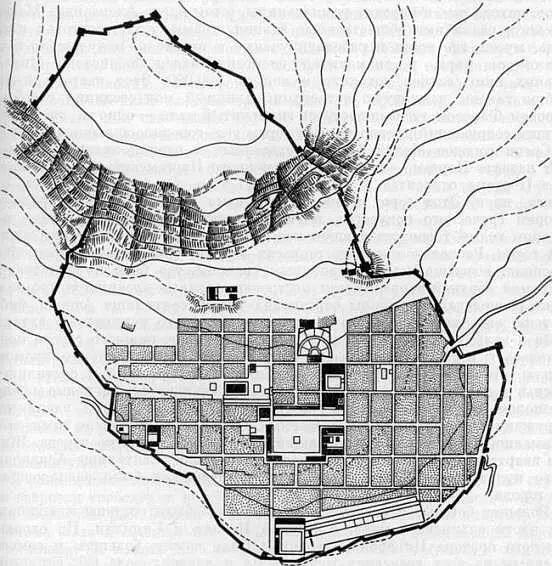

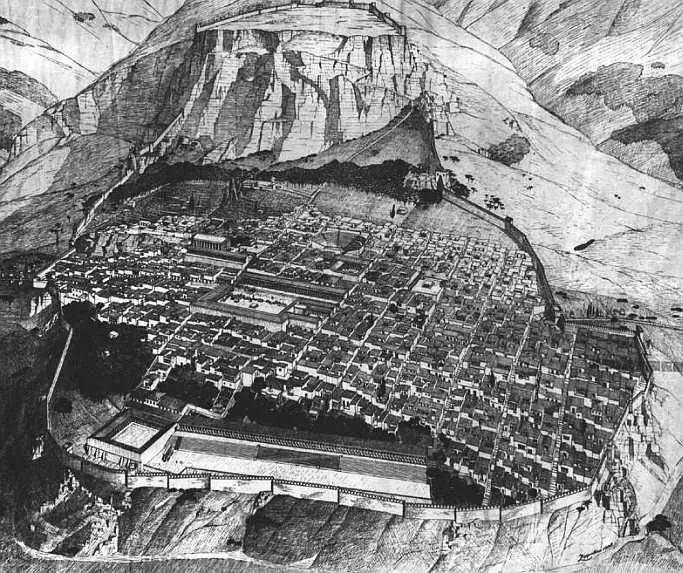

Очень наглядным и хорошо изученным примером эллинистического города средней величины является город Приена в Малой Азии (рис. 115). Он возвышается над рекой Меандром на высоком плато, к которому примыкает на еще более высокой скале акрополь. И город, и акрополь окружены стенами. Приена дает хороший образец правильной сети кварталов эллинистической эпохи. Единственным монументальным зданием, напоминающим классическую эпоху, является храм, построенный в 334 году (рис. 86 и 87). Он по-старому возвышается над общим уровнем домов, вокруг него несколько сбивается правильная система улиц. Это доказывает, что правильная распланировка Приены была произведена позднее, чем постройка храма Афины, с которым эта распланировка не считается. На реконструированном Циппелиусом виде города (рис. 116) хорошо видно, как правильная сетка улиц и кварталов совершенно не считается с рельефом местности, на которую эта геометрическая сетка механически накладывается. В связи с этим для эллинистических городов очень характерен контраст между правильным рисунком улиц и совершенно неправильной линией окружающих город крепостных стен, которые ориентированы на рельеф местности, приспособляясь из стратегических соображений к естественному очертанию площадки, занятой жилыми кварталами.

Две главные улицы, которые шире других, в Приене пересекаются около главной рыночной площади, расположенной в самом центре города. Из них одна идет от одних городских ворот, проходит через рынок и упирается в одну из перпендикулярных ей улиц; по ней она продолжается вверх до других городских ворот, к которым она заворачивает на краю города. Другая главная улица начинается внизу от гимнасия и стадиона, объединенных в общий комплекс около городской стены, и, пересекаясь около рынка под прямым углом с первой главной улицей, идет мимо площади перед старым храмом Афины и дальше по прямой линии до конца города, продолжаясь за городской стеной в виде зигзагообразной дороги, поднимающейся к акрополю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)