Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Римские театры и амфитеатры являются первыми в истории архитектуры светскими монументальными зданиями, так как классический периптер был храмом, а эллинистические театры мыслились их архитекторами функционалистически. Эллинистический функционализм до конца освободил архитектурный замысел от религии. Если в классическом периптере это было уже сделано в отношении формальной обработки, то в эллинистическую эпоху освобождение от культового характера коснулось самого назначения. И после этого Рим вновь возвращается к проблеме монументального здания, в чем нельзя не усмотреть сходства с классической эпохой греческой архитектуры. Но это такое возвращение, которое тем не менее основывается на достижениях эллинистической архитектуры и исходит из окончательно закрепленного эллинистическим архитектурным функционализмом нового совершенно светского назначения здания. Таким образом, идея светского монументального здания, зародившись в классическую эпоху греческого зодчества, пройдя затем через ступень отрицания эллинизмом монументальных задач архитектуры, вновь разрабатывается в Риме, но уже возведенная на высшую ступень. Это достижение римской архитектуры имеет огромное значение.

Грандиозные зрелищные сооружения римлян, среди которых амфитеатры занимают выдающееся место, служили в первую очередь удовлетворению стихийной потребности в хлебе и зрелищах главным образом низов столичного населения. Беднейшие массы, наводнявшие Рим, численность которых в связи с процессом концентрации земельной собственности с каждым годом все росла, легко было занять кровавыми зрелищами арены и отвлечь их этим от злободневных вопросов современности. Трудно точно подсчитать, сколько зрителей вмещал Колизей, так как здание особенно сильно разрушено внутри. Поэтому цифры, предложенные различными исследователями, значительно расходятся между собой. Осторожной цифрой является 50 тысяч человек, беря Колизей после надстройки верхнего яруса и полагая, что публика сидит свободно, не слишком стесненными рядами. Но вряд ли такой строгий порядок соблюдался в действительности. Когда в Колизее можно было видеть занимательные представления, а особенно, конечно, когда давались какие-либо исключительные по обилию и редкости зверей зрелища, весь город стремился туда попасть. И тогда амфитеатр, за исключением нижних привилегированных мест, был битком набит жадной до зрелищ толпой, и чем выше, тем теснее были размещены зрители. При такой сверхнормальной загрузке Колизея его вместимость доходила, может быть, даже до 90 тысяч зрителей. Обилие всевозможных устраиваемых правительством в Риме зрелищ удовлетворяло потребность в них населения столицы, и вместе с тем это было средством политически обезвредить это население и переключить на другое его активность, которая легко становилась опасной для господствующего класса и особенно для правителей.

Гигантские размеры Колизея, которым он обязан своим названием, являются для него очень характерными. Длина большой оси Колизея составляет около 188 м, длина маленькой его оси около 156 м, высота четырех ярусов около 44 м, первоначальная высота здания в три нижних яруса около 38 м. Такие размеры далеко выходят за пределы возможностей греческой архитектуры и сближают Колизей с постройками в восточно-деспотическом количественном стиле. Размеры Колизея обусловлены прежде всего необходимостью разместить огромное количество зрителей, поэтому сходство с восточно-деспотической архитектурой является до известной степени внешним, так как на деспотическом Востоке решающей была тенденция подавить гигантскими размерами воображение зрителей, а в Риме огромные размеры в первую очередь обусловлены назначением здания. Но все же и в Риме, в связи с появлением новой, по сравнению с эллинизмом, монументальности, играло роль стремление создать при помощи громадных размеров сооружения впечатление мощи и непоколебимости империи и императора.

Однако в Риме, при господстве в нем еще более развитого, чем в Греции, индивидуализма и рационализма, невозможно было и не имело смысла давать колоссальным массам монументальных зданий такое оформление, как на деспотическом Востоке, где оно было направлено к принижению человеческой личности и к противопоставлению человеку страшных для него и грозящих ему божественных сил. Труднейшая задача, стоявшая перед архитекторами больших римских общественных зданий, и особенно перед строителем Колизея, состояла в том, чтобы приблизить здание огромных размеров к человеку, перекроить его по человеческой мерке. Вставала грандиозная проблема синтеза напоминающих деспотический Восток гигантских размеров и унаследованного от греков антропоморфизма (человекоподобия). Задача состояла в том, чтобы вернуться к грандиозным постройкам, которые были оставлены греками, но на основе введенной в Греции человеческой мерки.

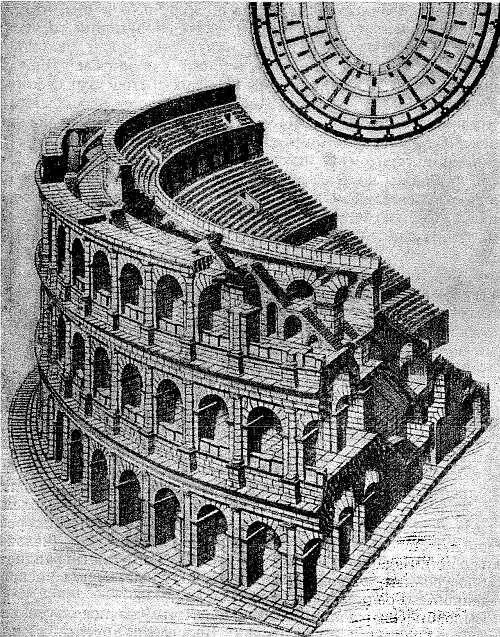

Было бы совершенно ошибочно думать, что использование греческого наследия архитекторами Колизея и других римских зданий аналогичной системы состояло только в том, что они приставили к наружным массам своих сооружений греческие ордера. Наиболее существенным является последовательное проведение в субструкпиях под местами для зрителей горизонтальных слоев — коридоров, из которых состоят эти субструкции в театре Марцелла и в Колизее. Коридоры перекрыты полуцилиндрическими и крестовыми сводами и очень правильно, последовательно и логично наслаиваются друг над другом с сохранением горизонтальных слоев. В том, что горизонтальные слои-коридоры под местами для зрителей в Колизее основаны на последовательном принципе, легко убедиться, если сопоставить Колизей с провинциальными амфитеатрами, которые ему подражают. Так, например, амфитеатры в Поле, Вероне, Арле и других (рис. 183–185) снаружи воспроизводят с большой логичностью систему Колизея, но внутри совершенно не выдерживают последовательности горизонтальных слоев, из которых вытекает наружное оформление. Перед нами пример чисто внешнего подражания провинциальных сооружений столичным образцам. Горизонтальные коридоры Колизея очень важны в истории архитектуры. Они восходят к Табуларию (рис. 153) и аналогичным общественным зданиям еще республиканской эпохи, с которых они были затем перенесены на субструкции театров и амфитеатров. В свою очередь в Табуларии они происходят от портиков перистиля. Табуларий тоже имел план перистильного здания. Дальнейшее развитие окружающих перистиль помещений определяется главным образом тем, что их стали перекрывать сводами и ориентировать наружу. Выходящий на республиканский форум портик Табулария образовался именно путем вскрывания наружу при помощи широких арок его внутренних галерей: так сложился остов римской арочной ячейки. Получившаяся пространственная форма является дальнейшим этапом на пути от эллинистического перистиля к этажу Ренессанса. Следующий шаг состоит в наслоении по вертикали нескольких галерей друг над другом в субструкциях под местами для зрителей театров и амфитеатров. В связи с необходимостью осветить эти галереи стоят арки, которыми они открываются наружу. В самом нижнем ярусе эти наружные арки служат входами для зрителей. Таким образом блестяще разрешается проблема входа в здание для зрелищ. Входы непрерывной лентой окружают его, и здание всесторонне втягивает в себя толпу зрителей. В Табуларии архитектор дает только одну галерею, выходящую наружу арочными ячейками; под ней помещаются высокие субструкции. Театры и амфитеатры дают уже несколько галерей друг над другом. Классический греческий периптер был замкнут в своей одноярусности; эллинистический перистиль был уже двухъярусный; ходы-галереи римских субструкций под местами для зрителей — многоярусные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)