Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пантеон

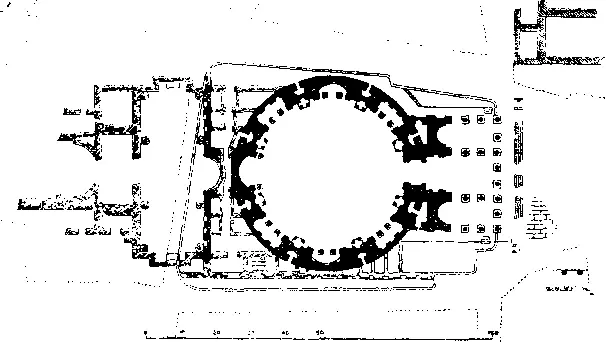

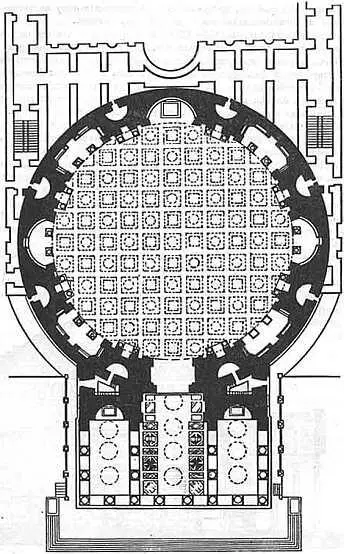

Важным этапом всего этого процесса является построенный Адрианом в 115–126 годах Пантеон (рис. 220–228). Уже то, что это здание — с известной точки зрения вершина римской архитектуры — является храмом, можно объяснить только из растущего в Риме религиозного движения. Не случайно, что самое значительное здание I века, Колизей, — светское общественное здание, в то время как самая выдающаяся постройка II века, Пантеон, — культовое здание. По сравнению с Колизеем храмы I века незначительны и скромны; Пантеон — первый храм, который по своим размерам и роскоши отделки может конкурировать с самыми значительными римскими светскими общественными зданиями. Он по своей грандиозности смело может быть поставлен рядом с Колизеем. Даже больше: именно Пантеон представляет собой, по сравнению с Колизеем, дальнейшую ступень развития римской архитектуры. Но гораздо важнее, что Пантеон не только по своему назначению является храмом, что все же не есть что-либо новое в пределах римской архитектуры, но что этот храм играл гораздо более важную роль в общественной жизни Рима, чем все предыдущие, и что он совершенно нового и необычного типа, причем религиозный, культовый момент не ограничивается только назначением постройки, а пронизывает собой строение архитектурной формы и структуру здания.

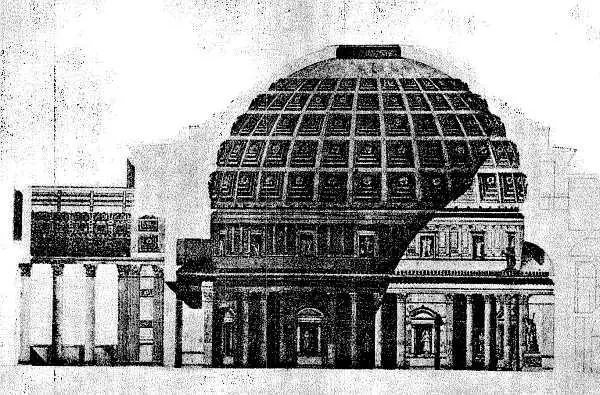

Историко-архитектурное значение Пантеона основано прежде всего на том, что в нем дано замкнутое внутреннее пространство огромных размеров, как главное композиционное содержание (рис. 226). Мы уже давно наблюдали в предшествующей римской архитектуре, в противоположность классической и эллинистической греческой архитектуре, тенденцию перенести основной композиционный акцент на замкнутое внутреннее пространство, противопоставленное наружному пространству природы. Мы видели, как в эпоху Августа технические возможности еще препятствовали осуществлению грандиозных архитектурных замыслов; видели, как при Флавиях вырос Колизей, все же оставшийся сверху открытым; видели далее, как в вилле Адриана купольный зал был противопоставлен перистилю как главное и как архитектор стремился овладеть пространством под его куполом при помощи изогнутых колоннад; видели, наконец, как сам Адриан вводит свод в традиционный периптер в храме Венеры и Ромы. Но все эти попытки кажутся совершенно незначительными рядом с грандиозным внутренним пространством Пантеона (его диаметр достигает 43 м). Можно утверждать, что замкнутое внутреннее пространство было открыто именно в Пантеоне, так как по сравнению с ним все предшествующие римские здания дают не более как предварительные попытки.

Особенно важно при этом, что вся архитектурно-художественная композиция Пантеона направлена к тому, чтобы подчеркнуть господствующее положение его внутренности. Пантеон в том виде, как он дошел до нас (рис. 221 и 224), возник в течение двух строительных периодов. Первоначально он не имел сильно выступающего наружного портика, на месте которого была приставленная непосредственно к наружному цилиндру прямая стенка, а к ней примыкали полуколонны, несшие фронтон. Уже в первый строительный период лицевая сторона Пантеона представляла собой ту же систему, что и теперь, но только в очень плоском рельефе. Во втором строительном периоде, дата которого неизвестна, но который относится, по-видимому, еще ко II веку, композиция лицевой стороны Пантеона была транспонирована из плоскости в трехмерное пространство. Формы лицевой стороны Пантеона первого строительного периода еще недостаточно исследованы, да и трудно теперь представить себе, какое впечатление здание первоначально производило снаружи. Но как после первого, так и после второго строительного периода Пантеон представлял собой целостное художественное произведение. Строитель второго периода творчески развил композиционную мысль здания первого периода и извлек из этого совершенно новые архитектурные эффекты. Как после первого, так и после второго строительного периода наружная композиция Пантеона (рис. 224) была направлена на то, чтобы подчеркнуть господствующее значение внутреннего пространства. Загибающийся цилиндр, круглящийся и завершающий его купол выявляют наружу свою функцию охватывания и замыкания внутреннего пространства и показывают своими изогнутыми формами, что они относятся к внутренней полости, которая важнее их и по отношению к которой они играют до известной степени служебную роль. Самостоятельная выразительность наружного цилиндра и купола очень сильно подрывается передней плоскостью лицевой стороны. Она сильно выделяет переднюю сторону, по-особому ее обрамляя и характеризуя ее этим как монументальный портал, как роскошный вход в то внутреннее пространство, которое охватывает цилиндр с куполом. Как в первом, так и во втором строительном периоде передний портик Пантеона заимствован с короткой лицевой стороны периптера. Но в том-то и состоит глубокая разница между периптером и Пантеоном, что в периптере стороны, увенчанные фронтонами, составляют части его наружной композиции, всесторонне замкнутой и воспринимаемой как самодовлеющая, в то время как в Пантеоне ордер с фронтоном имеется только спереди и контрастирует с гладкими наружными стенами цилиндра. При движении вокруг здания зритель сейчас же замечает выступающий передний фронтон: он идет к нему, становится перед ним, портик втягивает его внутрь. Контраст цилиндра и переднего портика подчеркнут очень сильно. Цилиндр кирпичный, портик мраморный; цилиндр почти совсем гладкий, портик богато украшен; цилиндр подчеркивает массу, портик разлагает ее на колонны и антаблемент; цилиндр расчленен тремя горизонталями, которые еще несколько раз повторены ступенями в основании купола, в портике господствуют вертикали колонн, и т. д. Все это усиливает противопоставление цилиндра и портика и подчеркивает функцию последнего в качестве обрамления входа, в связи с чем стоит втягивание портиком зрителя внутрь себя. Композиция Пантеона развивает архитектурную идею мавзолея Августа (рис. 164), в котором уже наметилось противопоставление цилиндрического массива, заключающего внутреннее пространство (гробницы), и лицевого портика входа, ведущего внутрь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)