Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

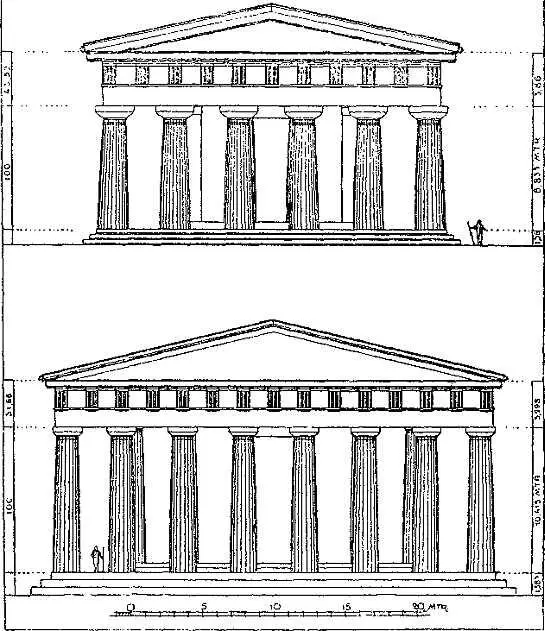

Незначительные остатки чрезвычайно скромных жилищ и очень небольшое количество общественных зданий (залы собраний, театры, ворота и др.) ясно показывают, что главное внимание греческих заказчиков и архитекторов было в V веке направлено на строительство храмов.

Weickert С. Typen der archaischen Architektur in Griechenland und Kleinasien. Augsburg, 1929; Koldewey, Puchstein. Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien, 1899; Wiegand Th. Die archaische Porosarchitektur auf der Akropolis zu Athen. Kassel-Leipzig, 1904; Waldstein Ch. The Argive Heraeum, I, II. Boston-New York, 1902; Hogarth D. The archaic Artemisia. London, 1918; Pace В. II Tempio die Giove Olympico in Agrigento (Monumenti antichi, 28); Noack F. Studien zur griechischen Architektur, I (Jahrbuch des deutschen archaeologischen Instituts, IX). 1896; Schliemann H. Tiryns. Leipzig, 1886; Boyd H. Goumia, I, 1904; Cp. Duhn von F.. Jacobi L. Der griechische Tempel in Pompeji. Heidelberg, 1890; Moortgat A. Hellas und die Kunst der Achaemeniden (Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft, 2).

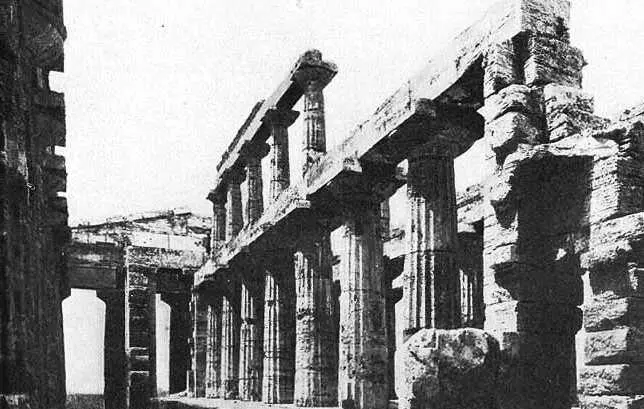

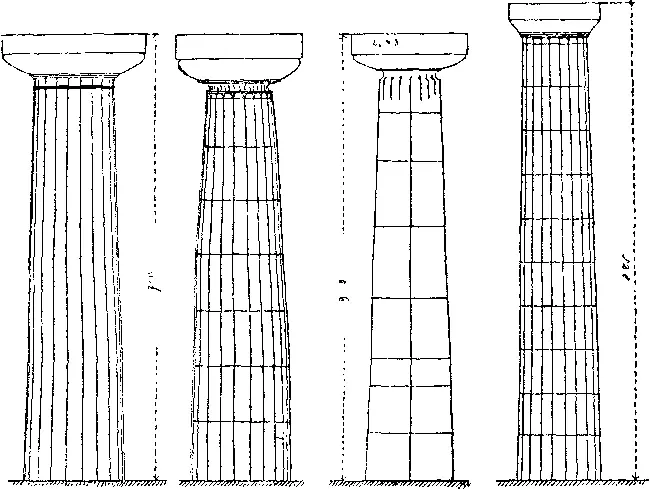

III. Технические предпосылки классического греческого храма

Колонны, анты и покрытие микенского мегарона были из дерева. С другой стороны, формы дорического ордера настолько живо напоминают деревянные конструкции, что трудно отделаться от предположения, что первые греческие храмы имели ордеры из дерева. Действительно, храм Геры в Олимпии VII века был окружен первоначально деревянными колоннами, которые несли горизонтальные деревянные части. Остатки их видел еще Павсаний, путешественник II века, который упоминает о них в своем сочинении. По мере того как сгнивало дерево, деревянные колонны одну за другой постепенно заменяли каменными, чем объясняются большие различия между сохранившимися колоннами здания. Мы рассмотрели историю развития греческого периптера из мегарона. Тем не менее формы классического греческого храма останутся непонятными, если не проследить их возникновение из деревянных конструкций, воспоминания о которых живо сохраняются в канонической системе дорического ордера.

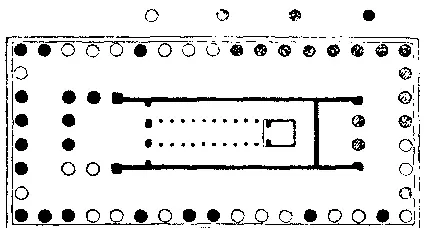

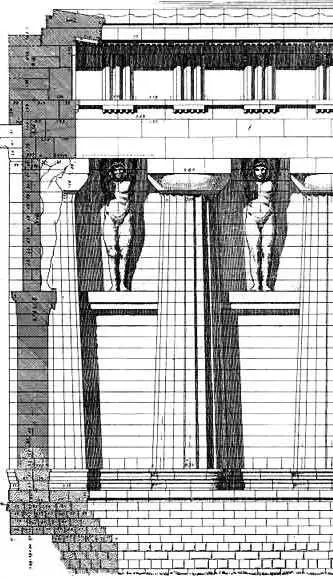

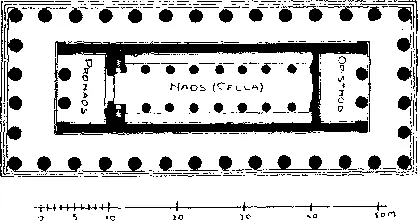

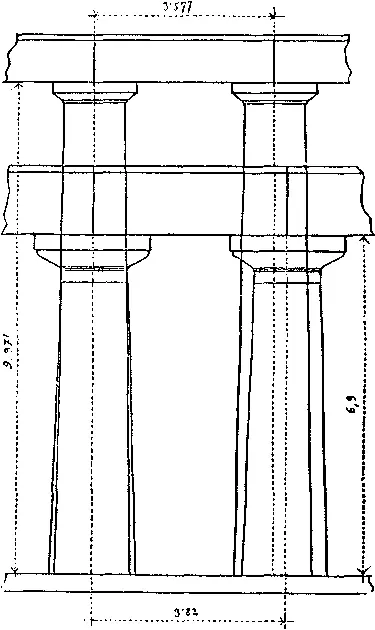

Уже в VI веке эта система окончательно сложилась, дальнейшее развитие усовершенствовало пропорции и детали вплоть до Парфенона. Дорический ордер (рис. 26–32) делится в основном на три части: 1) ступенчатый постамент; 2) колонна; 3) антаблемент (все части, помешенные над колоннами). Ступенчатый постамент состоит из: а) самой нижней и самой большой ступени, выложенной обыкновенно из более грубо обработанных квадров камня, которая называется стереобат; б) трех одинаковых ступеней над стереобатом, из них верхняя, образующая ровную искусственную площадку, на которую поставлены колонны и стены целлы, называется стилобат. Колонна дорического ордера, в противоположность ионическому ордеру, не имеет базы (подставки в виде профилеванной, более широкой, чем сама колонна, круглой плиты) и непосредственно поставлена на стилобат; она расчленена на ствол и капитель (верхнее завершение ствола); капитель состоит из расширяющейся вверх круглой плиты, называемой эхин, и прямоугольной плиты над ней, которую называют абака. Ствол колонны покрыт вертикальными желобами, это — каннелюры. Ствол колонны неравномерно сужается вверх, приблизительно с трети высоты сужение усиливается. Благодаря этому получается впечатление припухлости колонны, которая называется энтазис. Антаблемент делится на три части: а) архитрав; б) фриз; в) карниз. Архитрав — горизонтальная полоса, лежащая непосредственно на колоннах, в дорическом ордере она совершенно гладкая. Над архитравом помещен фриз, который в дорическом ордере расчленен на триглифы, выступающие несколько вперед и покрытые вертикальными желобами, и метопы — прямоугольные поля между ними, заполненные рельефными изображениями человеческих фигур, объединенных в сцены мифологического содержания. Метопа и триглиф, взятые вместе, носят название триглифон. Под триглифами помещены полочки, к которым прикреплены свисающие вниз капельки. Над фризом помещен карниз, называемый гейсон, с дорическим киматием (узкой орнаментированной полосой) над ним. Над метопами под карнизом помещены полочки с висячими каплями. На коротких сторонах храма над карнизом помещается по фронтону — заполненному скульптурными группами мифологического содержания треугольнику, образованному скатами кровли.

Фронтон завершается опять карнизом — гейсоном, а над ним сима — облом, задерживающий скат вод с крыши и направляющий воду в львиные маски, расположенные по длинному краю кровли, через открытые пасти которых выливается дождевая вода. По сторонам фронтона и на его вершине помещали терракотовые орнаменты или фигуры — акротерии.

Если посмотреть на перспективный разрез Парфенона (рис. 33), то может показаться, что он деревянный. Как колонны, так и положенные на них горизонтальные части кажутся вырубленными из дерева. Так, особенно каменный архитрав, в разрезе состоящий из нескольких скрепленных друг с другом рядов квадров, кажется сделанным из деревянных балок. Только деревянные прототипы периптера могут объяснить форму каменного потолка его наружного обхода в виде множества касет, состоящих каждая из нескольких концентрически уменьшающихся квадратных углублений. Форма касетированного каменного потолка могла возникнуть только в дереве и надолго сохранилась в каменной греческой храмовой архитектуре, превратившись в характерный и прямо-таки необходимый признак плоского потолка покрытия его наружного обхода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)