Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

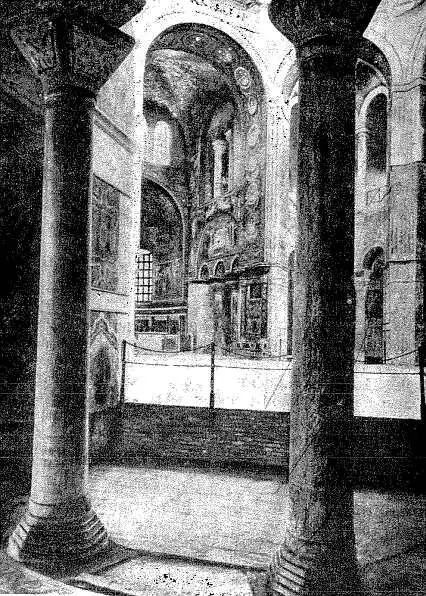

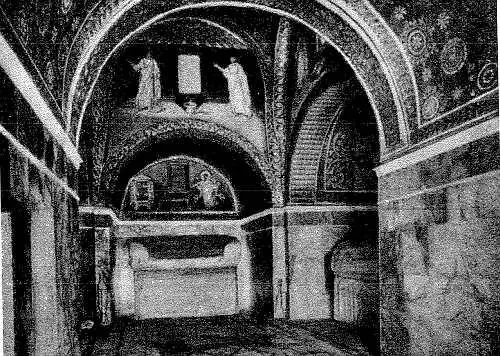

Два других здания, близких по стилю к Софии в Константинополе, — церковь Сергия и Вакха в Константинополе (527 г.) и Виталия в Равенне в Италии (около 547 г.) — находятся в совершенно различном отношении к главному памятнику византийского зодчества. Церковь Сергия и Вакха (рис. 286 и 287) — предшествующая ступень Софии и, вероятно, произведение тех же архитекторов. Она составляет часть другого константинопольского дворца и первоначально была окружена помещениями, с которыми она была связана широкими пролетами, замурованными только в позднее время. В этом предшественнике Софии уже имеется в зародыше вся система полукуполов, которая, однако, тут еще несравненно проще и менее развита. В Сергии и Вакхе все архитектурные члены гораздо материальнее и не достигли еще той степени дематериализации, как в Софии. Совершенно особое место занимает в византийской архитектуре церковь Виталия в Равенне (рис. 288–293), построенная в то время, когда уже стояла София, и представляющая собой провинциальное отражение константинопольского искусства, с присоединением восточных черт. С одной стороны, в Виталии усилена архитектурная многокартинность — то богатство постоянно сменяющих друг друга живописных картин, которые развертываются перед зрителем, идущим по внутреннему обходу и смотрящим в сторону середины, благодаря тому что нартекс помещен под углом к главной оси здания, определяемой выделенной своим оформлением апсидой. Входя через нартекс, зритель проходит еще дополнительное треугольное помещение, расположенное между ним и главной частью, и попадает в центральную часть, ось которой не совпадает с осью его движения. Перед зрителем все время открываются неожиданные перспективы, дезориентирующие его. В Виталии, как и в Софии, господствуют виды из боковых частей, низких и имеющих хоры, на высокую главную часть, завершенную куполом. Внутренний обход был первоначально покрыт деревом, и только позднее возвели своды, в связи с чем потребовались наружные контрфорсы (рис. 293). Однако сама средняя часть отличается, по сравнению с Софией, упрощенным схематизмом, который даже ближе к римским прототипам, например Минерва Медика (рис. 242 и 243), чем церковь Сергия и Вакха. Центральный восьмигранник, перекрытый куполом, окружен восемью нишами, из которых одна, алтарная апсида, выделена тем, что отделена прямоугольным делением от подкупольной части. Богатство зрительных картин Софии в большой степени основано на том, что в ней полукупола имеются только с двух сторон, в то время как с двух других сторон примыкают базиликальные стенки, отделяющие боковые нефы. По сравнению с этим центральная часть Виталии кажется схематически ясной и по-римски пластичной. В Виталии очень любопытно подчеркивание, в противоположность Софии, одностороннего вертикализма, что выражается в активно выступающих внутрь подкупольной части очень узких и очень высоких столбах между отдельными нишами (рис. 290), из которых к тому же каждый столб состоит из двух пересекающихся стенок, отмечающих внутренние углы восьмигранника, причем вертикальные линии пересечения образуют костяк композиции восьми растущих вверх столбов. Это предвосхищает готику.

К той же группе относится сильно переделанная впоследствии церковь Св. Лаврентия в Милане VI века (рис. 294).

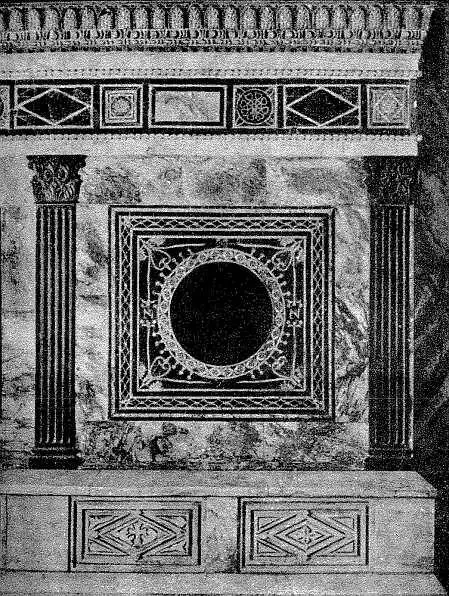

В Равенне сохранились на одной из ее площадей две византийские колонны (рис. 295), которые дают представление об оформлении ранневизантийской городской площади, а также остатки лицевой стороны византийского дворца (рис. 296) и мавзолей (рис. 297).

В Равенне сохранился мавзолей остготского короля Теодориха (около 520 г., рис. 298), одного из варварских королей, владевших частью Италии. Мавзолей выложен из тесаного камня и имеет стены огромной толщины, которые охватывают незначительные пещерные внутренние пространства. Техника и стиль мавзолея Теодориха сильно контрастируют с константинопольским стилем Виталия и связаны с восточной школой византийской архитектуры (см. следующую главу). Но вместе с тем в мавзолее Теодориха сильны примитивные черты, восходящие еще к архитектуре доклассового общества, которые ярко выражены в огромном монолите — куполе, вырезанном из одного сплошного куска камня, перекрывающего собой мавзолей. Это гигантское монолитное покрытие живо напоминает дольмены. Мавзолей Теодориха предвосхищает романскую архитектуру и вместе с тем обнаруживает ее происхождение из восточной школы византийского зодчества.

Andreades G. Die Sophienkathedrale von Konstantinopel. Kunstwissenschaftliche Forschungen, 1. Berlin, 1931; Sedlmayr H. Das erste mittelalterliche Architektursystem, Kunstwissenschaftliche Forschungen, II, 1933; Он же. Zur Gcschichte des Justinianischen architektursystems (Byz. Zeitschr, XXXV), 1935; Храм Софии в Константинополе. Пг., 1915; Wulzinger К. Die Apostelkirche und die Mehmedije zu Konstantinopel (Byzantion, 7), 1932; Wulff O. Das Raumerlebniss des Naos im Spiegel der Ekphrasis (Festschrift fur A. Heisenberg); Alten von W. Geschichte des altchristlichen Kapitells. Műnchen; Ebersolt J. Le grand palais de Constantinople. Paris, 1910: Wiegand Th., Mamboury E. Die byzantinischen Kaiserpalaste zwischen Marmaramer und Hippodrom zu Konstantinopel. Berlin; Lietzmann H. Die Landmauer von Konstantinopel. Berlin, 1929; Dalman O. Der Valens-Aquadukt in Konstantinopel. Bamberg, 1933; Birnbaum K. Ravenska architektura, I (Rozpr. cesk. akad.. I); Diehl Ch. Ravenna. Paris. 1928; Keil J. Ausgrabungen in Ephesos (Jahreshefte des osterreichischen archaeologischen Instituts, 24. 25). 1927. 1928. Die Marienkirche in Ephesos. Wien, 1932; Ghirardini G. Gli scavi del palazzo di Teodorico a Ravenna (Monumenti antichi. 24); Ricci С. II sepolero di Galla Placidia in Ravenna (Bolletino d’Arte. 7, 8); Миятев К. Круглая церковь в Преславе. София. 1932 (по-болгарски).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)