Александр Нечволодов - Сказания о Русской земле. Книга 3

- Название:Сказания о Русской земле. Книга 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Белый город»08eeed96-6db7-11e5-8f01-0025905a069a

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-1799-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нечволодов - Сказания о Русской земле. Книга 3 краткое содержание

Книга, написанная действительным членом Императорского Русского военно-исторического общества Александром Нечволодовым, уникальна. Ее первое издание стало настольной книгой в семье последнего российского императора Николая II. «Сказания о Русской земле» включают в себя обширнейший историографический материал: от древнерусских былин, песен и летописей до работ Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, И.Е. Забелина и многих других историков и писателей, чьи имена вписаны в золотой фонд истории нашего Отечества. Каждая страница книги пронизана любовью к России и гордостью за ее славное прошлое, настоящее и будущее.

Сказания о Русской земле. Книга 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

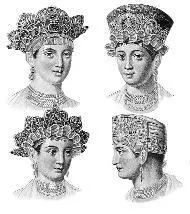

Женский убор был, в общем, весьма схож с мужским. Замужние женщины носили на голове тафтяные повойники, плотно облегавшие, так как обнажать свои волосы для замужних считалось большим стыдом. По повойнику искусно повязывалось тонкое полотняное покрывало – убрус. При выходе на улицу надевали развалистую широкую шапку из парчовой или атласной ткани, шитую жемчугом и золотом, с опушкой из бобрового меха; зимой носили треухи – шапки на меху с тремя ушами для защиты ушей и затылка, и каптуры – меховые собольи шапки, со всех сторон закрывавшие голову, кроме глаз. От кашуров произошли впоследствии капоры, которые носят и теперь еще.

Летом надевали на голову белые валеные круглые шляпы мужского образца с широкими полями, перевязанные по тулье цветными лентами или шнуром с жемчугом, каменьями и кистями, или же, чаще всего, надевали поверх убруса более тонкое полотняное или кисейное покрывало, унизанное жемчугом, которое подвязывали у подбородка.

В ушах носили длинные серьги, на шее ожерелье вроде воротника, шириною в четыре пальца, а на груди – крест или монисто, то есть ожерелье из бус и запон.

Ф. Солнцев. Головной убор тихвинских и белозерских женщин

Одежду женщин составляли: длинная белая сорочка, на которую надевали сорочку красную (платье), шитую из какой-либо легкой ткани разных цветов или же полосатую; они очень искусно вышивались у богатых шелком, золотом и жемчугом. Нарядная сорочка отличалась неимоверно длинными рукавами, от 4 до 6 аршин длины и более, которые собирались на руке во множество складок. Вместо нарядной сорочки употреблялась иногда и шубка-платно, такого же покроя, но шитая по большей части из тонкого сукна. Это была одежда комнатная, домашняя. Выходя со двора, надевали телогрею, верхнее распашное платье, также с длинными, до подола, рукавами, отделанное кружевом. Полы телогреи застегивались спереди от ворота до подола 15–30 пуговицами. Зимой они подшивались мехом.

Другая верхняя одежда, употреблявшаяся вместо телогреи, называлась летником; летник не был распашным, имел широкие рукава до локтей и надевался с головы. Затем носили женщины также опашни, или охабни, сходные с мужскими того же названия. Зимний опашень на меху назывался шубой.

При летниках и шубах носили бобровые ожерелья, круглые, широкие, в пол-аршина воротники, которые в ходу у наших щеголих и по нынешнее время.

Девичья одежда не отличалась от женской, кроме одного головного убора. Девушки ходили с открытыми волосами с пробором и заплетали одну или две косы, повитые лентами или украшенные накосником, золотой подвеской и кистью.

Девичий головной убор состоял из венца, сплетенного из золотых, жемчужных или коралловых прядей, или же из особой повязки, унизанной сверкающими звездочками и жемчугом; на улице носились кики с рясками, шапки и шляпы.

Наиболее употребительной женской обувью были сапожки-чеботы из цветного сафьяна на высоких каблучках, надевавшиеся поверх шерстяных чулок, очень косматых.

Роскошно вышитые богатые носовые платки, ширинки, брались московскими женщинами и девушками при выходе их в церковь или в гости. Носить перстни с драгоценными каменьями на пальцах считалось большим щегольством.

Свои лица женщины и девушки всех сословий усиленно румянили и белили, и притом многие весьма неискусно: брови же и ресницы сурьмили черной и коричневой краской.

Люди среднего быта, дети боярские и посадские употребляли ткани более дешевые, суконные, бумажные и шелковые, а в праздники и золотые.

Простые люди наряжались, конечно, в совершенно дешевые ткани. Мужчины носили однорядки белого или синего толстого сукна, под которые поддевали зимой тулуп, а летом ходили в одних рубахах и портах; обувались же в сапоги черного товара или лапти. Простые женщины ходили по праздникам зимой в суконных телогреях, поверх меховых кафтанов, а летом в красных сорочках или сарафанах, причем без серег и без креста на шее нельзя было увидать ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы.

Описывая московские нравы, иностранцы неодобрительно отзывались о затворничестве наших женщин в теремах, но зато единодушно признавали удивительную религиозность русских людей. Герберштейн рассказывает, что он сам видел, как за обедней во время выноса даров многие из богомольцев плакали.

Отношения к духовенству остались при Василии Иоанновиче такими же, как и при его покойном отце. Когда он опалился на брата своего Юрия за злой умысел, то последний обратился с просьбой к Иосифу Волоцкому походатайствовать за него перед государем, дав слово не строить против него ков. Иосиф согласился и послал двух своих старцев в Москву. Увидя их, Василий, догадываясь, что они приехали с целью печалования за крамольного брата, не поздоровался с ними и не спросил о здоровье игумена, как всегда водилось, а сказал им сердитым голосом: «Зачем пришли, какое вам до меня дело!» – на что один из старцев стал выговаривать ему, что государю не подобает так выходить из себя, не разузнав наперед в чем дело, а следует расспросить хорошенько и выслушать с кротостью и смирением. Выслушав это наставление, государь смутился, встал и, улыбаясь, сказал: «Ну, простите, старцы, я пошутил». После этого он снял шапку, поклонился им, спросил о здоровье игумена, выслушал ходатайство и уважил его, то есть простил брата и примирился с ним.

От времен Василия Иоанновича имеется также известие о трогательном обычае устраивать братские трапезы по случаю больших праздников, на которые собирались бедные и богатые, поровну распределяя между собою расходы.

Мы знаем, что веселый пир, обед, почестной стол занимал важное место в жизни Древней Руси. На него сходились люди всякого звания по старому русскому завету.

Эти заветы древней Руси отразились и на нравах Московского государства, основной чертой которых было самое задушевное и ласковое гостеприимство. Важным делом почиталось, кого посадить на какое место, чтобы не обидеть; при этом почетных, знатных гостей сажали на большом месте, в переднем углу, рядом с хозяином, под иконами. Самый пир начинался особым обрядом: хозяин дома призывал супругу из ее покоев здороваться с гостями. Она приходила и становилась в переднем углу, то есть на большом месте, а гости размещались у дверей. Хозяйка кланялась им малым обычаем, то есть до пояса, а гости кланялись ей большим обычаем до земли. Затем хозяин кланялся гостям большим обычаем до земли с просьбою, чтобы гости изволили его жену целовать. Но гости в свою очередь просили хозяина, чтобы он первый поцеловал свою жену. Он уступал их просьбам и целовал ее; после него все гости по очереди подходили к хозяйке, кланялись ей большим обычаем, целовали ее и, отойдя, опять кланялись ей в землю. Хозяйка же отвечала каждому из них поясным поклоном. Затем она подносила им по чарке государева горючего винца, то есть водки, право торговли которой принадлежало, как и в наше время, правительству. Кто не пил горючего винца, тому предлагали кубок какого-либо легкого заграничного питья – виноградного, романеи или рейнского. При этом хозяин кланялся каждому гостю до земли, прося выпить вина. Но они отвечали, что просят, чтобы выпили хозяева. Когда это было исполнено, то хозяева обносили гостей, из которых каждый кланялся опять хозяйке большим обычаем, пил вино и делал после этого опять поклон до земли. Затем хозяйка удалялась на свою половину, где она угощала жен приезжих гостей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: