Юрий Ненахов - «Чудо-оружие» Третьего рейха

- Название:«Чудо-оружие» Третьего рейха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:1999

- Город:Минск

- ISBN:985-433-482-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ненахов - «Чудо-оружие» Третьего рейха краткое содержание

Эта книга рассказывает о создании и боевом применении различных образцов германского «чудо-оружия» — от штурмовых винтовок и противотанковых гранатометов до реактивных самолетов и баллистических ракет. Поражает изобилие новейших образцов вооружения, созданных немцами. Еще более удивительно то, что в течение полувека после войны конструкторы всего мира шли по проложенным ими путям.

Книга иллюстрирована большим количеством чертежей и эскизов, выполненных автором, либо заимствованных им из различных зарубежных источников.

«Чудо-оружие» Третьего рейха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

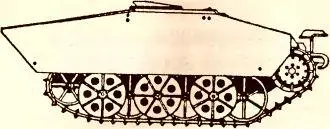

Рис. 74. Дистанционно-управляемая танкетка Sd.Kfz. 304 «Springer».

Габариты: длина — 3,17 м, ширина — 1,43, высота — 1,45 метров. Боевая масса составила 2,4 тонны (транспортируемый заряд взрывчатки — 330 кг). Двигатель, как и на прототипе, — 4-цилиндровый карбюраторный четырехтактный «Opel Olympia» рабочим объемом 1478 куб. см и мощностью 38 л. с. при 3400 об/мин. Максимальная скорость — 42 км/ч. Запас хода — 200 км. Ходовая часть включала шесть обрезиненных катков по борту, расположенных в шахматном порядке. Ведущее колесо переднего расположения. Сварной корпус и ходовая часть защищены противоосколочными броневыми листами и фальшбортом. На марше «Шпрингер», как и В IV, управлялся водителем, для чего машина оборудовалась полным комплектом габаритных огней и маршевых фар (Nachtmarschgeraet).

Машина серийно производилась фирмой NSU с октября 1944 по февраль 1945 годов, но выпущено было всего 50 единиц (к концу весны планировался выпуск 460 машин). Принять участие в боях «Прыгуны» не успели, пройдя лишь войсковые испытания.

Глава 13. Артиллерийские реактивные системы залпового огня

Как известно, требования Версальского договора категорически запретили Германии иметь либо разрабатывать большинство современных видов вооружения: боевую авиацию, танки, химическое оружие, тяжелую артиллерию Конечно, всем этим немцы втихомолку заниматься продолжали. Однако была и такая отрасль вооружений, которую военные Веймарской Республики могли развивать, не боясь санкций со стороны Лиги Наций: реактивная артиллерия. Поскольку о боевом применении ракет в 1919 году всерьез никто не говорил, запретов на разработку ракетных систем наложено не было.

Разработка ракетного оружия, которое было представлено большим количеством оригинальных проектов в области ракет с жидкостными двигателями (ЖРД) и управляемых реактивных снарядов, как уже было рассказано выше, началась еще до прихода к власти Гитлера Одним из пионеров этой работы стал упоминавшийся ранее Вальтер Дорнбергер (впоследствии — генерал), который после окончания технического института в Берлине с 1930 года служил в Управлении вооружений в чине обер-лейтенанта и должности ассистента отдела баллистики и боеприпасов. В это же время молодой офицер был назначен ответственным за создание пороховых ракет для нужд сухопутных войск. Впоследствии он стал шефом вновь образованного ракетного отдела, а с 1936 года — координатором всех ракетных разработок для армии (с 1939 года — и для военно-воздушных сил).

По его инициативе на армейском опытном полигоне в Куммерсдорфе был организован испытательный центр жидкостных ракетных двигателей. Уже тогда Дорнбергер привлек к сотрудничеству ряд специалистов (в том числе Вернера фон Брауна), которыми впоследствии был укомплектован научный штат исследовательского ракетного центра, созданного в 1936 году в Пеенемюнде на острове Узедом.

В течение 1932 года аналогичные разработки начались и в некоторых промышленных фирмах. Весьма активную деятельность в этом направлении развернула известная фирма «Rheinmetall-Borsig A. G.», где работала группа, сформировавшаяся вокруг директора Кляйна (Klein) и доктора Фюллерзе (Vuellerse). Главным предметом их исследований стали ракеты с твердотопливными двигателями (ТРД).

О содержании работ инженера Рудольфа Небеля (Rudolf Nebel), широко известного члена Германского ракетного общества (VfR) в области создания военных ракет до сих пор ходят довольно противоречивые слухи. По некоторым данным, в 1932—34 годах (вскоре после роспуска общества) Небель успешно сотрудничал с германской армией. В конце 1934 года, ему как еврею было запрещено вести какую-либо деятельность в области разработки ракетной техники. Впоследствии он был заключен в концентрационный лагерь Бауцен.

Некоторые источники утверждают, что инженер Небель является создателем пороховых ракет калибров 100, 150 и 210 мм. Все эти снаряды обозначались общим термином «Nebelwerfergranate», то есть якобы «Мина Небеля». Однако это выражение можно толковать как игру слов — как «мину Небеля» либо «дымовую мину» (Nebel — туман, дым). Второе представляется более вероятным, так как данный термин немцы использовали еще в первую мировую войну для обозначения мины, наполненной дымообразующим либо отравляющим веществом. И в 1930-е — 40-е годы обозначение «Небельферфер» применялось как по отношению к одноствольным реактивным минометам (10 cm Nebelwerfer 35 и 40), так и к появившимся позже реактивным системам залпового огня (15 cm Nebelwerfer 41 и другие). Понятие «дымовой» в конце 20-х— начале 30-х годов применялось германскими военными в основном для маскировки: на практике дымовые шашки, которыми снаряжалась БЧ ракеты, легко могли заменяться на заряд OB.

О том, что разработка подобных пороховых ракет проводилась уже в тридцатые годы, свидетельствуют мемуары генерала Дорнбергера, который в сентябре 1934 года некоторое время командовал и проводил подготовку личного состава учебной реактивной минометной батареи в Кенигсбрюке. Как пишет генерал, он лично курировал создание реактивных систем залпового огня (РСЗО) и боеприпасов к ним.

После окончания периода первоначального недоверия руководства ОКБ и промышленности к новому оружию (продолжался до 1940 года), участие в его разработке, испытаниях и производстве приняло большое количество предприятий. Ведущую роль за собой удерживал учрежденный армией исследовательский центр в Пеенемюнде — HVP, которому вменялось в обязанность (помимо создания собственных проектов ракет с ЖРД) апробирование проектов, представленных другими организациями. Различные предприятия в разное время специализировались на производстве реактивных снарядов (как правило, с ТРД) и ракетных двигателей (ЖРД), изредка твердотопливных ракет с вертикальным стартом.

Хотя количество разрабатываемых проектов было велико (в литературе приводится цифра 100–140), лишь единичные образцы вооружения последовательно развивались. Это в немалой степени объясняется недооценкой значения реактивных снарядов, которые в германской армии на всем протяжении войны не достигли такого широкого распространения, как, например, в Красной Армии. РСЗО предназначались прежде всего для возможного применения боевых отравляющих веществ, поэтому обычной (главным образом осколочной) боевой частью оснащались только в качестве дополнительной меры. За редкими исключениями (например, 10-ствольный 150-мм реактивный миномет на базе полугусеничного бронетранспортера «Maultier» и некоторые другие образцы, подробнее описанные ниже) немецкие РСЗО имели всего 5–6 стволов, установленных на двухколесном буксируемом лафете. Это существенно снижало их мобильность и препятствовало достижению высокой плотности огня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: