Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Название:Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография товарищества И. Д. Сытина

- Год:1900

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела краткое содержание

В ряду русских замечательных людей Александр Васильевич Суворов очень резко выделяется во всех отношениях. Особенно ярко и внушительно проявилось это в возвышении Суворова, заурядного русского дворянина, до княжеского достоинства и степени фельдмаршала и генералиссимуса с присвоением ему притом звания «принца» и «царских почестей». Такое возвышение произошло наперекор очень сложным неблагоприятным обстоятельствам, преследовавшим Суворова всю жизнь. Суворов — изумительно цельный тип «военного человека» вообще, и буквально единственный в мировой истории войн пример солдата-фельдмаршала-генералиссимуса. Путем самообразования он не только достиг самого видного и почетного положения в военном отношении, но и занял даже совершенно уединенное место во всей истории военного дела.

Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале января 1800 года оставил Суворов Прагу. Предшествовавшие труды и душевные муки сломили, наконец, могучую натуру героя: перед Краковым он почувствовал себя уже настолько нехорошо, что принужден был остановиться в этом городе на несколько дней с тем, чтобы отдохнуть. В Кобрине Суворов слег окончательно.

Весть о болезни полководца быстро долетела до Петербурга. Государь прислал к нему своего лейб-медика, но больной не хотел принимать никаких лекарств. «Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашица да квас», — говорил он, когда ему предлагали серьёзно заняться лечением. Болезнь свою называл он фликтеной . Она выражалась тем, что все тело больного, с головы до ног, было покрыто сыпью и нарывами, руки и ноги пухли.

Курьер за курьером летели из Петербурга, привозя больному известия о царских милостях. „Вот это вылечит меня лучше, чем Иван Иванович Вейкарт!“ — говорил Суворов.

К концу великого поста больной почувствовал себя лучше. Он мог ходить теперь каждый день в церковь, разумеется, в сопровождении врача, петь на клиросе, читать Апостол, класть земные поклоны. Погода стояла еще холодная; следуя всегдашней своей привычке, Суворов выходил налегке, а на все увещевания доктора одеваться потеплее возражал:

— Я солдат!

— Вы генералиссимус! — замечал ему доктор.

— Так, да солдат-то с меня пример должен брать.

Светлое Христово Воскресение встретил Суворов в Риге, куда доехал с большим трудом. Здесь силы снова оставили больного, и он мог двигаться лишь с большим трудом. Единственным утешением для него теперь была мысль, что он скоро будет в Петербурге, куда он стремился всей душой. «Дайте, дайте мне только увидеть государя!»говорил он, когда ему рассказывали, с каким нетерпением ждут его в столице.

Император, между тем, придумывал ему почести одну торжественней другой: для пребывания Суворова готовились комнаты в Зимнем дворце; в Гатчине его должен был встретить флигель-адъютант с письмом от государя; придворные кареты должны были выехать в Нарву. Войскам приказано было выстроиться шпалерами по обеим сторонам улицы и далеко за заставою столицы. Они должны были встретить генералиссимуса барабанным боем, криками „ура“, пушечною пальбою, при колокольном звоне. Вечером была назначена иллюминация всей столицы.

Все эти вести ободряюще действовали на больного и давали ему силу двигаться вперед. Но вдруг обстоятельства совершенно изменились: Суворов впал в немилость государя. До сих пор история еще не выяснила, что послужило причиной этой немилости. Во всяком случае, одно можно утверждать с достоверностью, что серьёзных причин к этому не было.

Героя обвиняли, между прочим, в том, что в Италии он имел при себе, вопреки устава, дежурного генерала. Но это было такое мелкое обвинение в сравнении с величайшими заслугами Александра Васильевича, что само по себе едва ли могло служить причиной столь явной и жестокой несправедливости к славному герою. Вернее всего, причина изменившихся отношений лежала в неровности и странности характера самого императора Павла Петровича.

Известие об опале и о том, что все приготовления к торжественной встрече отменены, как громом поразило Суворова. Обессиленный организм его не мог вынести этого потрясения, и герой окончательно слег, чтобы уже больше не вставать.

Тихо подвигался дормез, в котором на перинах везли в Петербург умирающего Суворова. Едва двигаясь, герой находил еще в себе силу, чтобы шутить: „Ох! Что-то устарел я!“ — говорил он слабеющим голосом.

Недалеко от Петербурга, в Стрельне, его ждали родные и знакомые. Сюда собралось много и посторонней публики, чтобы приветствовать славного полководца. Когда дормез остановился, собравшиеся с горечью увидели, что перед ними не больше, как тень того славного Суворова, при одном имени которого еще так недавно трепетала вся Европа. Слабым, едва слышным голосом отвечал Александр Васильевич на приветствия. Ему поднесли цветы и фрукты, затем стали поднимать детей для благословения. Все это до глубины души трогало и самого героя и окружающих.

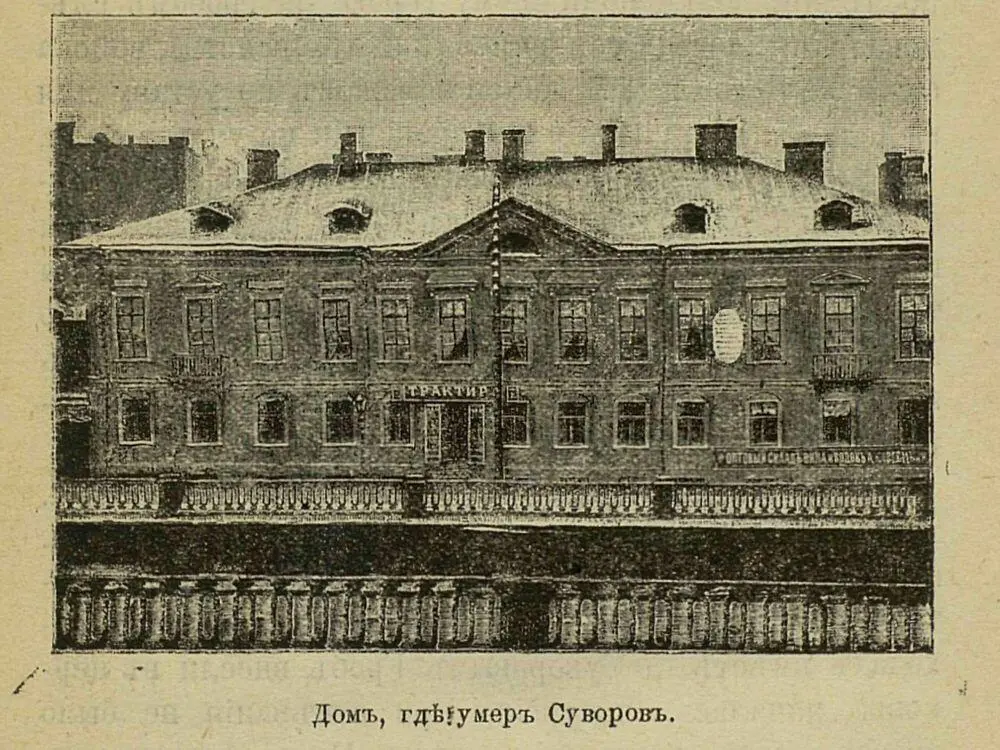

Поздно вечером, 20 апреля, Суворов медленно, как бы тайно, въехал в Петербург. Незаметно дорожный дормез пробрался по улицам столицы до Коломны и остановился на Крюковом канале у дома Хвостова, родственника генералиссимуса. Так встретил Петербург того, кто подвигами своими прославил русское имя и в несколько раз возвеличил политическое значение России!

С трудом больного перенесли в комнаты. На другой день его ждало новое тяжелое испытание: от имени государя явился генерал Долгорукий и оставил записку, в которой говорилось, что генералиссимусу не приказано являться к государю. Это переполнило чашу страданий умирающего Суворова. С каждым днем он угасал все больше и больше. «Зачем не умер я там, в Италии», — не раз повторял он едва слышным голосом.

В начале мая болезнь приняла острый характер. Ни для кого не было уже тайной, что дни страдальца сочтены. Окружающие напомнили умирающему об исповеди и причастии, но он не хотел еще признавать, что расчеты с жизнью покончены, и согласился не сразу. В ночь на 6 мая началась агония и бред. Умирающий произносил несвязные слова: «Генуя... Сражение... Вперед!» К утру бред стих, и жизнь великого человека выражалась лишь хриплым дыханием.

В полдень 6 мая Суворова не стало...

Люди всех званий и состояний спешили к дому Хвостова, чтобы поклониться праху славного вождя русской армии. Спокойно и величаво смотрело лицо почившего. Собравшиеся отдать последний долг не могли удержаться от слез... Плакали даже старые инвалиды, участвовавшие в походах Суворова, — люди, видевшие не раз уже смерть лицом к лицу...

Похороны Суворова происходили 12 мая. Было прекрасное весеннее утро, когда похоронная процессия тихо подвигалась из Малой Коломны по направлению к Александро-Невской лавре. Бесчисленные толпы народа наполняли собою улицы, по которым везли гроб с дорогими останками; даже крыши и балконы домов были покрыты народом, желавшим отдать последний долг почившему герою. За гробом следовало множество сановников и духовенства, войска были в том составе, какой положен по уставу для фельдмаршала. Гвардия в процессии не участвовала.

На углу Садовой и Невского, близ Публичной библиотеки стоял государь. Он был задумчив. При приближении гроба, он снял шляпу, крупные слезы текли по его щекам. Проводив процессию, он тихо возвратился во дворец; весь день был молчалив и грустен, ночь провел без сна и часто повторял: „жаль, жаль...“

Когда балдахин приблизился к воротам лавры, то многие сомневались, что он пройдет в ворота. «Не бойтесь, пройдет! Он везде проходил!» заметил один из старых солдат, бывавший в походах вместе с Суворовым. Гроб внесли в церковь; началась литургия. При отпевании не было сказано даже надгробного слова. Когда запели концерт — «Живый в помощи Вышнего», присутствовавшие не могли удерживать рыданий, но громко плакать было опасно: можно было накликать на себя беду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: