Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тут уместно упомянуть об одной особенности стиля ампир: наши предки любили эмблемы, и архитекторы, потакая их вкусам, щедро к ним прибегали, выбирая мотивы декора. То были упомянутые выше венок с лентами, символизировавшие сочетаемость, дружбу, славу; изящные фигуры лебедей, помещаемые в завитки капителей – символ любви; светильники в простенках и факелы – символы знаний; не говоря о лирах и других атрибутах муз. Григорьев со вкусом и умело украшал свои фасады такими эмблемами, оставив подлинные шедевры в этом роде. Сошлюсь хотя бы на портик Музея Пушкина (бывшего дома Хрущева-Селезнева) на Кропоткинской улице: мастерски вписанные эмблемы на фронтоне, лебеди, угнездившиеся в волютах капителей ионического ордера, медальоны над окнами.

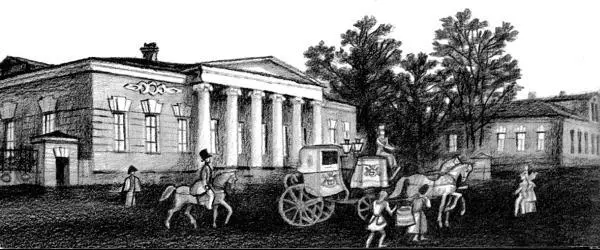

Дом Станицкой на Пречистенке (ныне музей Л.Н. Толстого), построен в 1817 – 1822 годах

Лишь в наше время были обнаружены материалы, позволяющие считать Григорьева автором этого красивейшего особняка Москвы начала XIX века. До революции о Григорьеве-архитекторе упоминали только в связи с домом Станицкой. Все остальное, им созданное, приписывали другим архитекторам, чаще всего Жилярди.

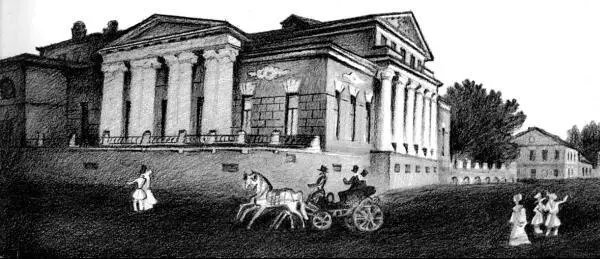

Мне кажется, что, приглядевшись к особняку Хрущева-Селезнева и всей усадьбе, можно угадать руку Григорьева не только по тонкому рисунку отдельных деталей. Более всего она чувствуется в общей планировке участка, особенно если видишь усадьбу на старых фотографиях, до современных переделок, когда еще стоял угловой павильон парка, не было школы, выстроенной на месте прежней старинной церкви.

Усадьба Хрущевых-Селезневых на Пречистенке (ныне Музей А.С. Пушкина), построен в 1814 году

Все здания по-деревенски живописно расположены на небольшой территории городской усадьбы. Григорьев при этом подчинил свою планировку красной линии улицы, как это умели делать лучшие архитекторы ампира. Усадьба ограничена с трех сторон улицей и двумя переулками, и зодчему надо было найти решение, как отгородить ее от городской суеты, одновременно не закрываясь наглухо. Он использовал для этого деревья парка, ограду, белокаменные ворота и высоко поднял над землей этаж с жилыми комнатами. Думаю, что в этом сказались воспоминания Григорьева о сельской тишине, о свободной планировке деревенской усадьбы.

Если подлинное значение Григорьева-архитектора и масштабы его деятельности только сейчас открываются благодаря исследованиям и архивным изысканиям, то Григорьева-рисовальщика, автора непревзойденных по вкусу и точности исполнения рисунков, орнаментов и проектов, знали всегда. И недаром! Приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Афанасия Григорьева выставка его рисунков в Научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве рассказала нам о поразительном карандаше этого полузабытого мастера…

Рассматривая листы ватмана с его подлинными рисунками, не знаешь, чем больше любоваться: в одних – античная классическая простота, в других – усложненная изысканность позднейших школ, и всюду – равновесие верного безошибочного вкуса, смелость, покоящаяся на уверенности в приобретенном мастерстве. Карандаш Григорьева не боится уйти в запутанный завиток, увлечься подробностью орнамента: он всегда находит, как создать общее гармоническое целое, остановиться на грани, за которой – перегруженность. Чертежи Григорьева восхищают блестящей техникой исполнения: иные из них можно рассматривать только через лупу. Так же, как рисунки карандашом, привлекают и акварели Григорьева. Всматриваясь в его приемы и манеру исполнения, не только чувствуешь, что эти работы принадлежат иному веку, но невольно думаешь о почти утраченном ныне искусстве старых мастеров-акварелистов. Разнообразие современных живописных средств повело к тому, что писать акварелью так, как их предшественники сто пятьдесят лет назад, нынешние художники уже не умеют.

Графическое наследие Григорьева говорит о его незаурядной эрудиции, о внимательном изучении мастеров предшествующих поколений и школ, о знании различных национальных стилей. Свежесть и непринужденность орнаментов с растительными мотивами отражают живые наблюдения природы. Стенды григорьевской выставки в нарядных залах бывшего Талызинского особняка наглядно убеждают в значительности его работ и вызывают мысль о желательности и полезности издания альбома произведений этого мастера.

Григорьев оставил после себя много чертежей неосуществленных проектов. По ним можно заключить, что, строя небольшие дома и особняки, архитектор мечтал и о создании крупных, монументальных зданий. Его занимало – какими им следует быть? В его бумагах встречаются соответствующие записи. «…Дворец, – писал Григорьев, – должен быть великолепным для зрения. Сие получается при умеренной высоте здания – не более двух этажей – и совершенстве пропорций…» Или: «…тем, что архитектор положит верное отношение между вышины и длины, он обойдет большую обыкновенность и сделает разные со вкусом украшения, и даст этим ход своей композиции…»

Пока трудно ответить на вопрос – удалось ли когда Григорьеву построить что-либо монументальное, кроме дворца на Остоженке? В последнее время некоторые историки архитектуры высказывают предположение, что им создан проект церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, на авторство которого в разное время существовали различные взгляды: церковь приписывали и Баженову, и Казакову. Но, кем бы она ни была выстроена, она по праву считается прекрасным образцом классического стиля, и силуэт ее – стройный и пропорциональный – служит украшением этого уголка Москвы.

Дальнейшие исследования помогут окончательно установить автора этого прекрасного храма, и, если подтвердится версия его принадлежности Григорьеву, мы порадуемся тому, что этот талантливый и трудолюбивый, скромный русский мастер увидел при жизни осуществление своей мечты – создание по его проекту монументального здания в любимой Москве, которой он отдал без остатка все свое творчество.

Оно еще далеко не открыто во всей полноте. Известно, что Григорьевым в 1828 году построена церковь в селе Ершове, под Звенигородом, принадлежавшем Олсуфьевым, и еще несколько усадебных домов в Подмосковье; что им после 1812 года возобновлено здание бывшего Екатерининского института (Центральный Дом Советской Армии), причем большой зал и домовая церковь с интересным иконостасом сделаны им заново; что Григорьеву принадлежат проекты пристроек и лабазов Воспитательного дома; часть корпусов Павловской больницы; что он участвовал в проектировании и постройке ряда общественных зданий Москвы. Однако многое из того, что за свою долгую жизнь создал этот неутомимый труженик, пока приписывается другим зодчим или остается безымянным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: