Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возле Мамоновой дачи пролегает глубокий овраг, на южной стороне которого находился Андреевский монастырь XVII века, упраздненный еще при Екатерине. Монастырские постройки были сначала использованы под «покои для безумных», затем под женский работный дом, а в исходе XIX века Московское купеческое общество разместило тут богадельню.

Противоположный – северный – скат оврага принадлежал усадьбе князей Трубецких, от которых в первой четверти прошлого века перешла она прапорщику князю Шаховскому, поспешившему ее продать. Покупатель сыскался незаурядный – сам царь Николай Павлович, пожелавший после коронации подарить жене подмосковную. Как раз имение Шаховского называлось «Нескучным»; это название впоследствии распространилось на все три крупные усадьбы и несколько мелких участков (которые были скуплены казной в промежуток между 1826 и 1843 годом), образовавших знакомый нам Нескучный сад.

Упоминая отдельных владельцев усадеб, позднее в него вошедших, мне хочется назвать соседа Голицынской дачи обер-провиантмейстера Николая Максимовича Походяшина, уж никак не принадлежавшего к заселившей этот район знати. Отец его был сибиряком, простым извозчиком, возившим руду на Алтайских заводах. Ему посчастливилось открыть медные рудники, на которых он составил себе миллионное состояние. Любопытна фигура Григория, брата обер-провиантмейстера. Он сблизился с Николаем Ивановичем Новиковым и стал давать ему крупные суммы на благотворительность. Раздав таким образом свое состояние, он умер в нищете.

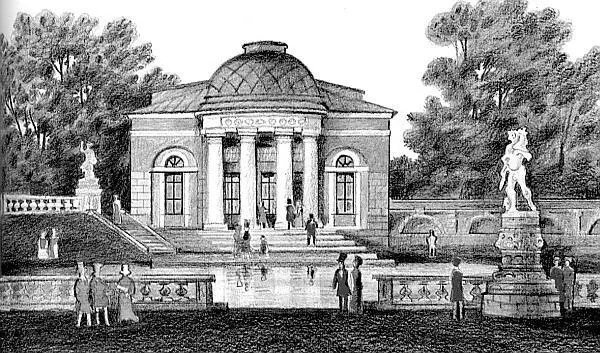

«Ванный павильон» Нескучного сада, построен в ХVIII веке

Труднее всего казне оказалось поладить с владелицей третьей усадьбы – княгиней Голицыной, прозванной Пиковой дамой. Старуха была нравная и не уступила Николаю свою усадьбу. Ему, чтобы округлить свои приобретения над Москвой-рекой, пришлось ждать смерти княгини, с которой она не торопилась: княгиня умерла только в 1837 году, на 93-м году жизни. Ее сын, московский военный генерал-губернатор, уступил царю усадьбу в 1843 году. К тому времени бывшее демидовское владение было уже в руках казны, заплатившей графине Анне Орловой за него 800 000 рублей; начались крупные переделки и приспособление Нескучного под царскую резиденцию. Все работы царь поручил архитектору Е.А. Тюрину, ученику Казакова, до того участвовавшему в восстановлении университета.

Возле старого демидовского дома был выстроен павильон гауптвахты, превосходный образец николаевского ампира, пришедшего на смену более легким и изящным канонам раннего классицизма. Павильон невелик по размерам, но производит монументальное впечатление благодаря массивным дорическим колоннам, поддерживающим грузный аттик. Архитектор скупо украсил постройку лепными медальонами и фризом, придав ей подчеркнуто суровый вид, от павильона веет холодом казармы, однако в лаконизме линий, рассчитанных пропорциях и всей композиции ощущается талант строителя, отразившего дух своего времени. Гауптвахту и массивные ворота со скульптурами, приписываемыми Витали, интересно сопоставить с уцелевшими постройками Нескучного XVIII века – «Летним домиком» и «Ванным павильоном» над прудом: две близкие по времени и вовсе разные эпохи в истории русской архитектуры…

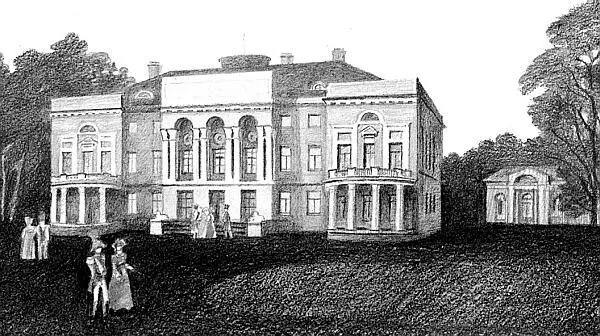

Дом Демидова подвергся сравнительно незначительным переделкам, хотя существует мнение, что придавшие фасаду известную сухость и дробность металлические балконы и некоторые другие детали принадлежат Тюрину, шедшему навстречу вкусам новых владельцев. Дом стал называться Александрийским дворцом, по имени жены Николая Александры Федоровны. Конюшни Орлова пришлось расширить: место его рысаков заняли лошади размещенного в Нескучном эскадрона кавалерии.

Наряду с архитекторами – Е.Д. Тюриным и Н.Л. Мироновским, – занятыми переделками дома и остальных строений усадьбы, в Нескучном работали садовники под руководством известного садовода Пелецеля, разбившего на месте прежнего регулярного сада версальского типа парк в английском вкусе общей площадью в 57 десятин (несколько больше 60 гектаров). В путеводителе 1831 года он описан следующими словами:

«Сад сей, своим местоположением, неправильностью и огромностью дерев, оставленных расти по назначению природы, походит более на рощу с расчищенными дорожками. Деревья не подстригаются, не образуют ни павильонов, ни аллей, ни боскетов; всюду видна природа в безыскусственном ее образе».

Нескучный (Александринский) дворец

Рассказывая о Нескучном саде, следует упомянуть об огромной его популярности среди москвичей. После того как отгремела по вельможным усадьбам праздничная и пышная жизнь последних могикан екатерининского времени и они опустели, стали перестраиваться под резиденцию царского двора, сад был открыт для публики, и этим широко пользовались. Особенно привлекло горожан открытие в Нескучном «Воздушного театра», то есть театра на открытом воздухе, в котором декорациями служили кусты и деревья сада. Начиная с 1830 года в этом театре, рассчитанном на полторы тысячи мест, спектакли ставились два раза в неделю. Вот как описывает их князь П.И. Шаликов в «Московских ведомостях»:

«Театр открыт 15 июня водевилем «Два учителя», дивертисманом Семик и заключился большим фейерверком. Вторым спектаклем, 18 июня, была национальная опера наша «Мельник», прекрасно разыгранная, с русским дивертисманом и с фейерверком же. В третий раз 22 июня дана комедия «Новый Стерн», опера «Жидовская корчма» и дивертисман «Колонист».

…Из репертуара Императорского московского театра выбираются для сего театра такие пьесы, которые не требуют иных декораций, кроме созданных рукою природы, не везде оживотворяемой кистью Гонзаговой. В особенности русские пляски и русские песни чрезвычайно милы на этой русской сцене. Есть и балеты, которые могут украситься ею, и танцы наших Терпсихор, наших Зефиров покажутся еще блистательнейшими. Полковая музыка, нередко сменяющая оркестр сего театра, придает новую прелесть прелести сцены. Мы видели дам и в креслах. Должно еще заметить, что в сем театре везде слышно очень хорошо.

…В русском Колизее недоставало мест для бесчисленной публики, стекавшейся в сад… Гуляющие не могли, казалось, насладиться ни прекрасным вечером, ни пленительным местом. Знаменитая гостья наша, г-жа Зонтаг, любовалась им и, стоя на чрезвычайном возвышении пред изгибающейся Москвой-рекой, за которой расстилается прелестная долина с Девичьим монастырем, увенчанная Воробьевыми горами и красующейся картиной столицы, говорила, что не много видела подобных мест. Сия видевшая почти целую Европу певица-актриса отзывалась с непритворным восхищением о нашем Колизее и нашем балете».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: