Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Я медленно иду от заставы в сторону Андроникова монастыря по Тулинской улице. Недавно прочитаны и свежи в памяти «Своды результатов общей оценки недвижимых имуществ в Москве в 1889 – 1890 гг.». Узнанное о Рогожской ямской части присоединилось к рассказам старого местного жителя, впитавшего с детских лет обиход и обычаи полувековой давности. И еще довелось ознакомиться с брошюркой архимандрита Спасо-Андроникова монастыря Григория, изданной в 1894 году, с описанием часовни, некогда стоявшей на Вороньей, ныне Тулинской, улице. Сведения исторические накладываются на развертывающееся перед глазами; память о прошлом вторгается в настоящее, населяет его образами минувшего, вносящими в нашу жизнь тепло и уют обжитого, родного дома…

Из-за опустошительного пожара в июле 1862 года и постройки Нижегородской железной дороги шестидесятые годы прошлого века стали своеобразным рубежом, после которого начался закат Рогожской ямской слободы; она стала пустеть, жители приспосабливались к новым условиям, уезжали, земли занимались под застройку, дома перестраивались для выделения комнат под жильцов, заселялись новыми людьми, уже непричастными к прежнему промыслу.

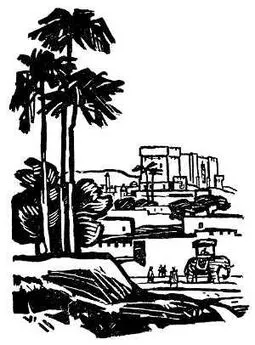

Панорама Андроникова монастыря начала XIX века

Упомянутые выше «Своды» недвижимости конца прошлого века показывают, что владеть ею стали больше всего занимающиеся торговлей и мелкими промыслами крестьяне и купцы. Налицо и тоненькая прослойка мелкого чиновничьего люда. Много духовенства и церковных владений. Наперечет владельцы в генеральских чинах или с аристократическими фамилиями. Из Рогожской части пошли династии будущих миллионщиков Морозовых, Алексеевых – впоследствии понастроивших себе особняки-дворцы в дворянских кварталах Москвы. Впрочем, уже тогда, в 1889 году, Абрам и Давид Абрамовичи Морозовы выступили из купеческого сословия и числились потомственными почетными гражданами.

Всего в Рогожской части значилось 1624 владения, годовой доход с которых был определен в сумме полтора миллиона рублей, причем он колебался в значительных пределах от нескольких десятков тысяч до рублей.

Разного звания и достатка люди оседали в притихшей слободе, и даже удивительно, к каким только категориям российских подданных не относила их резвая рука чиновников казначейства! Мы находим в своде «временных купцов», «цеховых», «запасных бригадных писарей», натыкаемся на «бомбардира». Затерялся среди рогожан и «художник архитектуры», и – вовсе не удивление – «Евтропий Дмитриев, мещанин без фамилии»!

Порядочно владений, оставленных без оценки: «За ветхостью постройки». Оскудение могло коснуться и отставных николаевских служак. Несколько таких обветшалых владений числится за полковниками и даже генералами с остзейскими фамилиями.

Гнездами по некоторым улицам – вкрапления ямщицких фамилий: Лыткины, Мягковы, Заикины, Бакулины, есть и владение «Аграфены Ивановны Кокориной», и доходу с нее начислено двести семнадцать рублей в год. Однако мало кто из потомственных ямщиков не переменил профессии. Некоторые сделались извозопромышленниками, держали по сотне и больше ломовых лошадей вплоть до первых послереволюционных лет, другие переквалифицировались в гуртовщиков – пригоняли в столицу скупаемый по деревням скот.

И еще состав владельцев Рогожской части напоминает о Москве «сорока сороков» – столько тут участков, принадлежащих церквам и монастырям, сдававшим их в аренду. В этих списках не только свои, рогожские, церкви, но и церкви из других частей Москвы, наравне с иногородними. На многих церковных участках находились богадельни и дома призрения – доходы с них не исчислялись, так как они не облагались налогом.

Рогожскую ямскую часть населяли в подавляющем большинстве люди скромного достатка, но и здесь, как в богатых купеческих районах Москвы, была сильно развита филантропическая деятельность, если судить по количеству благотворительных учреждений. Помимо учреждений Мариинского ведомства, имевшего разветвленную сеть в главных городах России, здесь обосновались отделения Городского попечительства о бедных, Общества поощрения трудолюбия. Общества трезвости, Община сестер милосердия, старообрядческие приюты и богадельни. Те годы не знали и зачатков социального страхования, нищета и обделенность выпирали изо всех пор жизни, и это вынуждало общественность приходить на помощь бедствующим: кто жертвовал из добрых чувств и сострадания, кто из тщеславия, иной видел в пожертвованиях на благотворительные учреждения, тем более патронируемые «высочайшими особами», верный путь к чинам и преуспеянию…

Еще на рубеже века существовало Общество ямщиков Рогожско-ямской слободы, преследовавшее, видимо, какие-то коммерческие цели. Здесь было открыто и отделение Московского товарищества ассенизации… Современному москвичу покажутся курьезными вывески вроде следующих: «Высочайше утвержденное промышленно-торговое товарищество «Бр. Захаровы», «Торговый дом Елизавета Стриженова и Сын» или «Товарищество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий И. П. Хлебникова, сыновей и К°» – за их пышностью нередко прозябали вовсе хилые заведения!

Напомню мимоходом, что уроженцем Рогожской ямской слободы был знаменитый художник Константин Коровин, о чем гласит метрическая выписка из Сергиевой церкви, стоявшей на бывшей Сенной площади:

«1861 ноября 23-го дня.

У ейского купеческого сына Алексея Михайловича Коровина и законной жены его Аполлинарии Ивановны, которые оба православного вероисповедания, родился сын Константин. Восприемники Рогожской слободы ямщик Алексей Никитич Ершов и ейского купца Михаила Емельяновича Коровина жена Васса Михайловна.

Таинство крещения совершил приходской священник

Симеон Поспелов».

Напоследок хочется коснуться штриха прежней жизни Рогожской слободы, как бы перебрасывающего мост между нашим веком и начальным периодом истории Москвы.

Лишь в наше время, в тридцатые годы, исчезла с бывшей Вороньей улицы (Тулинская, 25) часовня Сергия Радонежского. По преданию, она была построена на месте креста, который воздвиг бывший игумен Спасо-Андроникова монастыря Андроник на том месте, где попрощался со своим гостем Сергием Радонежским, отправлявшимся в рязанские земли. Отсюда и прочно закрепившееся за часовней название «Проща» – на месте прощания. В 1504 – 1507 годах обветшавшую деревянную часовню разобрали и соорудили каменную, из двадцатифунтовых кирпичей. Этой часовне пришлось простоять без малого четыре века: в 1889 году она была разобрана опять-таки «за ветхостью».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: