Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

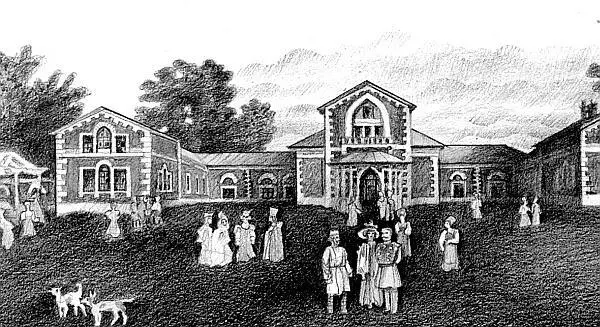

Длинным строем стоят вдоль так называемой Тополевой аллеи, идущей от площади с дворцом и церковью, возведенные на века двухэтажные флигели, служившие помещением для дворни, церковного причта, конторы, школы для детей служителей. Тополевая аллея тянется вдоль пруда на некотором расстоянии от него; в конце ее находится больница, учрежденная еще при упоминавшемся Сергее Михайловиче Голицыне. Ее открыли в 1816 году, и долгие годы – вплоть до 1869-го, – она содержалась за счет владельцев имения, после чего была передана Московскому уездному земству. В нынешнее помещение (больница существует и теперь), бывшее прежде фермой (первоначальное назначение здания и сейчас угадывается сквозь позднейшие капитальные перестройки), больницу перевели в 1889 году. Было тогда в ней всего двадцать три койки да родильный приют на семь человек; добавим, что штат состоял из главного врача с ассистентом, фельдшера с двумя фельдшерицами и акушерки.

Несколько ранее больницы – в 1813 году – Голицын учредил в Кузьминках богадельню на двенадцать женщин; позднее (в 1879 году) она была расширена и проживало в ней на полном содержании десять мужчин и двадцать шесть женщин. С 1843 года в имении было открыто народное начальное училище для «служительских детей», в котором вели обучение священник и пономарь, получавшие от князя первый триста, а второй сто рублей в год. В 1873 году училище было закрыто «за отъездом князя», как записал в обстоятельной хронике местный священник.

В прочих сохранившихся постройках Кузьминок уже трудно узнать прежние, декорированные портиками или лоджиями «Оранжереи», «Египетский павильон», подсобные или декоративные сооружения, – настолько они переделаны, приспособлены под другие надобности. Иные вовсе исчезли, в том числе и упоминаемые едва ли не во всех описаниях прежних Кузьминок «Пропилеи», имевшие чисто декоративное назначение. То была колоннада, выстроенная на противоположной от дворца стороне пруда и предназначенная украсить вид. Сам дворец, как уже говорилось, сгорел еще в 1916 году, и на его месте было возведено здание, мало гармонирующее с соседними ампирными флигелями.

Больница в Кузьминках. Середина XIX века

Заканчивая этот короткий обзор архитектурных примечательностей Кузьминок, добавлю, что в создании их непосредственно участвовали или проектировали ту или иную постройку наши виднейшие зодчие. В их списке Родион Казаков, Еготов, оба Жилярди, Баженов, Григорьев, Воронихин, Росси, Стасов. Прибавим к ним скульпторов Витали и Клодта, безвестных художников и декораторов, расписывавших парадные апартаменты дворца, стены церкви, плафоны, выполнявшие художественные работы. Кузьминки можно с полным правом назвать музеем монументальных памятников классического зодчества.

Для современного читателя будут небезынтересны и некоторые биографические сведения о главном устроителе Кузьминок, князе Сергее Михайловиче Голицыне, владевшем ими сорок три года и рисующемся нам фигурой колоритной, достаточно верно отражающей некоторые черты эпохи, когда коснувшаяся высших классов образованность и отраженное влияние идей французских просветителей и революции 1789 года причудливо наложились на дремучую крепостническую психологию русских дворян. Как известно, даже среди видных декабристов были противники поспешного освобождения крестьян.

Князь С.М. Голицын был в Москве человеком широко известным: попечитель московского учебного округа, председатель отделения Главного совета женских учебных заведений, наследственно – Главный директор Голицынской больницы.

Он, как свидетельствуют воспоминания, заботливо относился к питомцам находившегося в его ведении Воспитательного дома и по выходе их оттуда не лишал своего покровительства, и многие благодаря этому получили возможность попасть в университет; щедро помогал несостоятельным казеннокоштным студентам, платил пенсии многим нуждающимся родственникам, в том числе семейству князя И.М. Долгорукова, писателя и поэта.

Все это уживалось у него со взглядами, не отличавшимися от фамусовских. Сергей Михайлович чурался нововведений и решительно не одобрял предоставленного (по терминологии того времени, «дарованного») университетам избирательного права, утверждая, что сие позаимствовано у немцев, «где не столько учености, сколько вольнодумства и своеволия»! Им даже был предложен проект назначения, вместо ректора, «постороннего университету чиновника»; князь ручался, что тогда «Московский университет приобретет должную степень совершенства». Тут прямая перекличка со скалозубовским фельдфебелем, выдвинутым на роль Вольтера… Был, разумеется, этот доброжелательный, мирного склада человек, прирожденным душевладельцем, к тому же несметно богатым, взысканным личной дружбой царей, осыпанным наградами и придворными званиями. Но в памяти современников он все же запечатлелся своей гуманностью и демократизмом, тем, что полтора века назад квалифицировалось как филантропические наклонности. Князь Сергей Михайлович не чурался народа и сделал свои Кузьминки общедоступными: они стали с двадцатых годов популярным местом прогулок москвичей.

Но вернемся в Кузьминский парк, куда привлекало толпы москвичей, по образному выражению современника, «блистание всей роскошью природы и искусства, которые во Влахернской так дружно идут рука об руку».

Особенно изумляли посетителей необыкновенная чистота и порядок, в которых содержался весь сад, от едва заметной тропинки до великолепных аллей и полян, от маленького скромного мостика до роскошного портала, гротов, беседок…

«Парк поражает чистотой всякого посетителя, – читаем у другого хрониста, – дорожки подметены, посыпаны красным песком, борта дорожек правильно обрезаны, везде стоят чугунные лавочки и диваны для отдыха гуляющих».

Помимо цветников, газонов и подстриженных аллей Кузьминки славились и оранжереями. По описи 1829 года, в княжеском «тепличном хозяйстве», как сказали бы мы сейчас, значилось: «152 лимонных дерева, 291 померанцевых, 26 апельсиновых, 502 грушевых, 509 слив, 217 вишневых и 618 ананасных». Когда в Москву приезжали члены царского дома или «знатные иностранные персоны», плоды из Кузьминок шли к «высочайшему столу», а вообще оранжереи приносили владельцу до трех тысяч рублей дохода в год. Из записей того времени узнаем, что одних «приставленных к оранжереям рабочих» числилось тридцать человек. Были, кроме них, садовники и «помогающие крестьяне». Последних, по-видимому, не считали!

Однако не одни красоты природы и архитектуры влекли во Влахернское посетителей. Хозяин имения был охоч до празднеств, устройства всяких, по-нынешнему, аттракционов, а предлогов для них было предостаточно. Как уже говорилось, владельца имения навещали «высочайшие особы», что всегда было поводом для устройства пышнейших встреч, торжественных богослужений и народных гуляний с иллюминацией, музыкой и фейерверками. Без них не обходилось ни одно семейное торжество – именины, рождения, всякие крестины и памятные дни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: