Михаил Серяков - Битва у Варяжских столпов

- Название:Битва у Варяжских столпов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-2637-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Битва у Варяжских столпов краткое содержание

В российской исторической науке варяжский, или норманнский, вопрос занимает особое место. Он неразрывно связан с вопросом: «Как было основано Древнерусское государство?», волнующим тех, кто интересуется прошлым своего Отечества. Вне научных кругов эту проблему зачастую сводят к почти трехсотлетнему неутихающему спору, начавшемуся в XVIIІ веке, между норманистами и антинорманистами.

М. Серяков, на основе комплексного анализа накопленного архивного и археологического материала, рассматривает основные аргументы представителей обеих исторических школ и определяет действительную этническую природу призванных на Русь в 862 г. князей и их дружин. В книге также показываются подлинные причины существования норманнской теории и обуславливающих его идеологических представлений. Книга будет интересна как историкам, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросом происхождения русской государственности.

Битва у Варяжских столпов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

славяне, которые к тому же и территориально находились гораздо ближе к центру производства «каролингских» мечей, чем шведы. В своем стремлении любой ценой доказать связь этого вида артефактов исключительно со скандинавами норманисты договариваются до явных нелепостей. «У восточных славян в доваряжское время мечей не было, хотя этот тип вооружения они, видимо, знали у своих соседей еще с готского времен (об этом говорит история термина “меч”)» {230} 230 Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб., 2009. С. 229.

, — безапеляционно утверждает Л.С. Клейн. Однако подобное заявление прямо идет вразрез со знаменитым рассказом ПВЛ о хазарской дани, которую поляне дали именно мечами. Дат летописи в нет, но данное предание явно восходит к доваряжскому времени. Само изгнание варягов также позволяет предположить наличие у славян этого оружия — ведь не камнями и палками победили восточнославянские племена заморских находников. Очевидно, достаточно тупыми представляются наши предки Л.С. Клейну, коль, зная о мече еще с готских времен, за пять столетий они так и не сумели перенять его у своих соседей. Наверное, если бы не скандинавы, они до сих пор еще оставались безоружными дикарями. Археологические данные также не подтверждают громкое заявление этого археолога. В.В. Седов, связывая со славянами появление среднеевропейского населения в лесной зоне Восточной Европе в конце IV–V вв., на составленной им карте отмечает находку двух однолезвийных мечей на севере региона, а именно в Турове и Куреванихе {231} 231 Седов В.В. Древнерусская народность. М, 1999. С. 108–109.

. Другой туземный норманист А.А. Александров, не довольствуясь связью со скандинавами «каролингских» мечей, попробовал связать с ними и детские игрушечные мечи, найденные в Ладоге, Новгороде, Минске, Берестье, Гродно, Слониме, Орешке в интервале с IX по XIII в. Показательна и приводимая им аргументация: «Надо отметить, что в восточнославянской этнографии применение деревянного оружия неизвестно — наши предки устраивали на Масленицу кулачные бои — один на один, или стенка на стенку. А вот в старой Германии в начале весны происходили бои между сторонниками Зимы и Лета. При этом те, кто был в свите Зимы, вооружались снежными глыбами, а сторонники Лета — деревянными мечами, серпами, вилами… Находки раннего деревянного оружия на Северо-западе по линии Псков — Новгород — Ладога хорошо соотносятся с многочисленными здесь находками скандинавских вещей в IX–X веках и летописными свидетельствами о появлении групп скандинавов на Руси. (…) Кроме того, антропологические исследования здесь же, на Северо-западе, показали значительную скандинавскую примесь в русском населении этих земель, то есть в нас с вами. А этнографические следы такого “оваряживания” встречаются иногда во время ведения археологических раскопок. К числу наиболее ярких находок такого рода принадлежит и псковский деревянный меч» {232} 232 Александров А.А. Во времена княгини Ольги. Псков, 2001. С. 224–226.

. Вновь мы видим характерную логику норманистов. Предположение о скандинавском происхождении детской игрушки уже на следующей странице превращается в «яркий» этнографическо-археологический след «оваряживания» местного населения. Рассмотрим обоснованность данного предположения. О многочисленных археологических свидетельствах пребывания скандинавов говорится в этой главе. По поводу этнографической параллели невольно возникают сомнения в знании автором географии — где Германия и где Скандинавия? Предположение о том, что в разных странах дети независимо друг от друга могли играть в воинов, судя по всему, даже не рассматривается — славянам и их детям дозволены только кулачные бои, а сражение деревянными мечами считается явной привилегией детей благородных скандинавов. Утверждение о значительной скандинавской примеси в русском населении Северо-запада, выявленной антропологическими исследования, мы рассмотрим в следующей главе. Наконец, как и в случае с Л.С. Клейном, голословным заявлениям норманистов противоречит не только элементарный здравый смысл, но и конкретный археологический материал. Изучая древнерусские детские игрушки, Р.Л. Розенфельдт отмечает: «Многочисленны находки деревянных игрушечных мечей и в польских городах (Гданьск, Колобжег и др.)» {233} 233 Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. С. 115.

. Так что незачем было А.А. Александрову в поисках этнографических аналогий забираться в Германию — Польша и территориально ближе к Пскову, и эпоха средневековая.

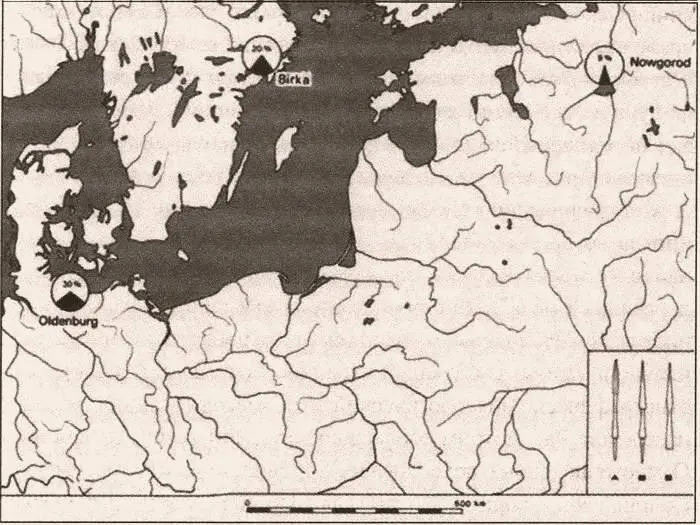

Вслед за мечами идут ланцетовидные наконечники стрел, известные в Скандинавии с VII–VIII вв. и составлявшие в Гнездове около 40% всех наконечников. Однако составленная немецкими учеными карта распространения данного вида оружия показывает, что в X в. оно отнюдь не было исключительной прерогативой викингов (рис. 4). В Старгарде данные наконечники встречаются с VIII в. А. Пауль подчеркивает, что «пример Старигарда крайне показателен в плане неоднозначности отнесения черешковых ланцетовидных наконечников к “исключительно скандинавским”. Как это ни парадоксально, в отдельные временные периоды Старигард по наконечникам стрел может выйти куда более “скандинавским”, чем собственно Скандинавия. Однако все упоминания в письменных источниках описывают его как славянский город, со славянскими правителями и населением, ни о какой колонизации скандинавами речи не идёт» {234} 234 Пауль А. Культура варягов и их соседей по берегам Балтики // http://pereformat.ru/2014/08/kultura — Varyagov/

. Затем В.В. Мурашева указала на скандинавские истоки одной технологии обработки металла в Древней Руси: «“трехслойный пакет” изготовления железных изделий встречается в Скандинавии с VII века, а западным славянам (Великая Моравия), балтам и финнам такой способ неизвестен. В Новгороде по этой технологии изготовлено 79%, Полоцке — 81, Пскове — 63, Ростове — 71% всех ножей» {235} 235 Мурашева В.В. «Путь из ободритов в греки…» // Российская история. 2009. № 4. С. 176–177.

. Цифры, безусловно, впечатляют, тем более что автор многозначительно молчит, предоставляя подготовленному с помощью фибул, мечей и «молоточков Тора» читателю возможность самостоятельно подумать и решить — то ли указанные проценты соответствуют удельному весу скандинавов в обозначенных древнерусских городах, то ли основное население в городах было славянским, а скандинавские кузнецы обеспечивали своей продукцией от 63 до 81% горожан. Полуправда, как известно, наиболее изощренный и наихудший вид лжи. Не берусь сказать про удаленную от моря Великую Моравию, но вот жившим по берегам Балтийского моря славянам, также относящихся к западной их части, подобная технология была хорошо известна. Если бы В.В. Мурашева почитала книгу другого норманиста Г.С. Лебедева, то она бы узнала, что в Колобжеге «были кузнецы, в IX–X вв. овладевшие технологией изготовления стали и “трехслойного пакета”» {236} 236 Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 261.

. Более того, данный прием был известен и на Руси еще до призвания Рюрика. Описывая ремесла славянского Любшанского городища, построенном в VIII в., Е.А. Рябинин отмечает: «Кузнецы хорошо знали секреты изготовления как стали, так и трехслойных ножей, отличающихся высокой технологией производства» {237} 237 Рябинин Е.А. У истоков Северной Руси. СПб., 2003. С. 17.

. Обе книги были изданы за несколько лет до написания данной статьи. Комментарии, как говорится, излишни.

Интервал:

Закладка: