Михаил Серяков - Битва у Варяжских столпов

- Название:Битва у Варяжских столпов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-2637-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Битва у Варяжских столпов краткое содержание

В российской исторической науке варяжский, или норманнский, вопрос занимает особое место. Он неразрывно связан с вопросом: «Как было основано Древнерусское государство?», волнующим тех, кто интересуется прошлым своего Отечества. Вне научных кругов эту проблему зачастую сводят к почти трехсотлетнему неутихающему спору, начавшемуся в XVIIІ веке, между норманистами и антинорманистами.

М. Серяков, на основе комплексного анализа накопленного архивного и археологического материала, рассматривает основные аргументы представителей обеих исторических школ и определяет действительную этническую природу призванных на Русь в 862 г. князей и их дружин. В книге также показываются подлинные причины существования норманнской теории и обуславливающих его идеологических представлений. Книга будет интересна как историкам, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросом происхождения русской государственности.

Битва у Варяжских столпов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очевидно, что вспыхнувшая вслед за изгнанием варягов междоусобная война привела к перебою в функционировании торгового пути и ударила по экономическим интересам племенной знати. Определенным археологическим соответствием летописного известия являются следы сильнейшего пожара в Ладоге, датируемого временем между 863 и 871 гг., а также одновременные пожары или прекращение существования в середине IX в. целого ряда поселений на северо-западе, таких как Холопий Городок под Новгородом, Псков и Труворово Городище. Это, очевидно, повлияло на ее решение на определенных условиях вновь призвать из-за моря варягов для восстановления регулирования трансконтинентальной торговли, с чем они достаточно неплохо справлялись до этого, и возобновления поступления регулярных доходов для племенной верхушки. Разумеется, это была не единственная причина призвания Рюрика с братьями, но, по всей видимости, одна из основных. В этом контексте несомненный интерес представляет сообщение мекленбургского автора Ф. Томаса в 1717 г. о браке короля вендов и ободритов Ариберта I, правившего с 700 по 724 г., с Вунданой (Виндоной), «дочерью короля из Сарматии» {334} 334 Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. СПб., 2000. С. 131.

. Сарматией античные и средневековые авторы неоднократно именовали Восточную Европу, равно как и Польшу, однако имя Виндоны указывает на зону славяно-германских или славяно-финно-угорских контактов. Поскольку никаких германцев в указанный период в Восточной Европе не было, можно предположить, что Виндона была дочерью предводителя славянского племени на севере Восточной Европы, соседями которого были финно-угры. Если это так, то данное известие относится к началу складывания пути «из варяг в арабы», когда правитель ободритов путем брака закрепил установившиеся выгодные торговые связи на противоположном конце Варяжского моря. Отметим, что одним из наиболее древних кладов восточных монет в землях западных славян является находка в Карсиборе, датируемая временем около 698 г. {335} 335 Слаский К. Экономические отношения западных славян со Скандинавией и другими прибалтийскими землями в VI–XI вв. // Скандинавский сборник. Т. 6. Таллин, 1963. С. 73.

О значимости торговли в жизни языческих славян достаточно красноречиво говорят и имена. Одним из наиболее известных богов полабских славян был Радигост, само имя которого означает «радеющий о госте». Слово гость в славянских языках обозначало не только обычного гостя, как приходящего в дом знакомого или незнакомого человека, но и ведущего торговлю купца. Таким образом, Радигост был не только богом — покровителем гостеприимства, но и богом — покровителем торговли. Именно в этом аспекте упоминает его древнечешская рукопись Mater verborum: «Радигост, внук Кртов — Меркурий, названный от купцов (a mercibus)» {336} 336 Матерь Лада. М., 2003. С. 385.

. Как видим, в данном отрывке Радигост не только отождествляется с античным богом торговли Меркурием, но и специально подчеркивается, что он был назван так именно от купцов. Подобное толкование подкрепляется и данными топонимики. У восточных славян богом богатства был Волос, а Ибн Фадлан описал молитву руса об успехе в торговле, обращенную к какому-то божеству. С другой стороны, одним из показателей, характеризующим относительно невысокое значение торговли в жизни скандинавского общества той эпохи, является отсутствие у них образа бога, специально покровительствующего торговле. Что же касается славян, то о ее значимости говорят имена и простых смертных. Если Радигост радел о госте, то Гостомысл об этом госте мыслил или думал. Наличие подобного знакового имени у правителей как ильменских словен, так и славян полабских в очередной раз подчеркивает ту роль, которую играла в их обществе торговля. В этом аспекте более чем показательно, что совет призвать Рюрика с братьями дал новгородским словенам именно их старейшина Гостомысл. Среди же скандинавских конунгов той эпохи мы тщетно бы стали искать правителя с именем, свидетельствующим о его покровительстве торговле.

Не знают скандинавские саги также хазар, а о Волге имеют самые расплывчатые представления. В этом отношении показательно, что даже специалисты не могут однозначно определить, какую именно реку имел в виду под названием Олкога скандинавский автор специального сочинения «Великие реки» — Волхов или Волгу {337} 337 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. 5. М., 2009. С. 329.

. Между тем, по сообщениям различных арабских авторов, русы, которых норманисты пытаются отождествить со скандинавами, вели на Волге оживленную крупную торговлю и неоднократно совершали по ней походы на юг. О масштабах последних позволяет судить хотя бы сообщение Масуди о походе русов на Каспий в 912–913 гг. на 500 кораблях, на каждом из которых было по сто человек. Более чем странно, что подобные походы, в которых участвовали десятки тысяч человек, совершенно не отразились в творчестве скальдов. Как уже отмечалось, именно через Волгу в Северную Европу поступали огромные потоки арабского серебра, а активную роль в прибыльной торговле с Востоком играли русы. Тем не менее, касаясь знаний скандинавов о Восточной Европе, исследователи вынуждены констатировать, что «о пути по Волге в источниках нет ни слова» {338} 338 Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова И.Т., Подосинов А.В. «Русская река»: речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 287.

. Не знают саги также войн Святослава с Хазарией и Византией. Все это в совокупности свидетельствует о весьма позднем появлении скандинавов на Руси в сколько-нибудь значимом количестве. Следовательно, ни в качестве воинов, ни в качестве купцов они никак не могли быть той ранней волной варягов, которая пришла с Рюриком на север Восточной Европы, с Олегом утвердилась в Киеве, со Святославом разгромила Хазарию и вела упорные войны с Византией.

До нашего времени не дошли сведения о собственно полабских славянах, мы можем судить о них только косвенно, привлекая немецкие источники. Немцы сравнительно поздно открыли для себя морскую торговлю по Балтийскому морю, однако, в отличие от ранее плававших по нему скандинавов, обладали достаточно хорошими сведениями даже о крайних пределах Восточной Европы. Хазаров по соседству с русами знает уже «Баварский географ» IX в., а Эбсторфская карта ХШ в. из Нижней Саксонии неожиданно указывает Хазарию и Самарху, причем упоминает следующую подробность: «Самарха, город в Хазарии… под совместным управлением двух царей, христианина и язычника». Л.С. Чекин совершенно справедливо отнес это известие ко времени до принятия иудаизма правителями Хазарии, но чрезмерно широко датировал это событие периодом до 870-х гг. {339} 339 Чекин Л.С. Картография христианского Средневековья. VIII–XIII вв. М., 1999. С. 136–138, 151, 218.

Однако еще М.И. Артамонов определил, что обращение хазарской верхушки в иудаизм произошло не ранее начала IX в. и не позднее 809 г. {340} 340 Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001. С. 381.

Подтверждается эта датировка и нумизматическими данными: в 830-х гг. в Хазарии чеканятся так называемые «Моисеевы дирхемы», на которых имя Мухаммеда заменяется на имя Моисея. Христианство было достаточно распространено на территории каганата, церковью руководил даже отдельный митрополит, которому подчинялись семь епископов. Все три авраамические религии активно соперничали между собой за влияние на руководство кочевников, и, как свидетельствует испанский экнциклопедист XI в. ал-Бакри, перед принятием иудаизма христианству на какой-то краткий период действительно удалось возобладать: «Причина обращения царя хазар в еврейскую веру после того, как он был язычником, была следующая: он принял христианство, но, сознавши ложь своей религии, советовался с одним из своих мерзубанов…» Советник предложил кагану устроить диспут, на котором иудей победил христианского проповедника, мусульманского отравил и в конечном итоге склонил хазарского царя к своей вере {341} 341 Куник А., Розен В. Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. Ч. 1. СПб., 1878. С. 61.

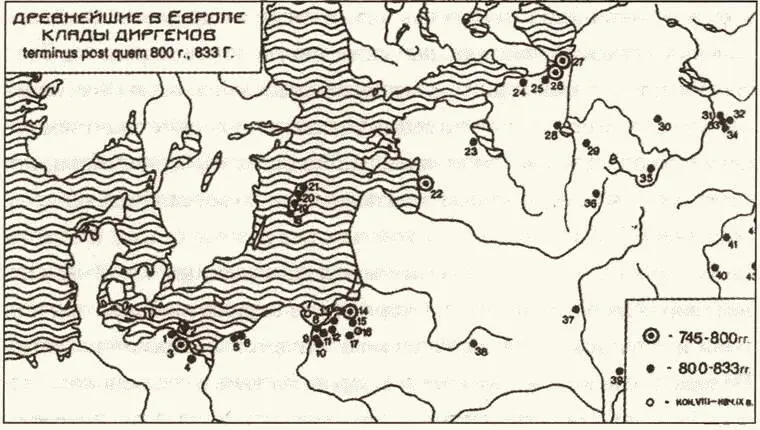

. Поскольку надпись на карте говорит о христианстве хазарского правителя как о настоящем, а не прошедшем факте, известие об этом должно датироваться временем не позднее 810 г. Как известно, немецкие купцы не плавали по Волго-Балтийскому торговому пути ни в IX, ни в последующих веках, и, следовательно, возможности непосредственно получить данную информацию у них не было. Не могли они ее получить и от скандинавов, ни один из источников которых вообще не упоминает о Хазарии, не говоря уже о вере ее правителя. О первоначальном обращении хазарского царя в христианство дружно молчат как собственно хазарские, так и византийские и древнерусские источники. Осведомленность об этом событии алБакри на другом краю Европы объясняется контактами испанских евреев с хазарами, однако подобные контакты не зафиксированы более ни у одной еврейской диаспоры, в том числе и в Германии. Таким образом, единственным источником, из которого составители данной карты могли получить подобные уникальные сведения, являются западные славяне, участие которых в волго-балтийской торговле для данного периода подтверждается кладами арабских дирхемов в бассейне Одры и Эльбы, датирующимися самым началом IX в. {342} 342 Фомин А.В. Начало распространения куфических монет в районе Балтики//КСИА. 1982. Вып. 171. С. 18.

Подтверждают эти контакты и распространение весьма редких в Балтийском регионе хазарских монет и подражания им, которые немецкие ученые выделяют в тип Ард-аль-Хазар (рис. 13). На составленной А. Фоминым и Й. Херрманом карте видно, что, собственно, в Скандинавии они неизвестны, встречаются лишь на Готланде, о славянском присутствии на котором уже говорилось, да на Ете. С другой стороны, данный тип был обнаружен в кладе 842 г. на Рюгене. Упоминание о христианстве правителя Хазарии на немецкой карте свидетельствует о том, что они непосредственно контактировали если не с самими хазарами, то, во всяком случае, с теми, кто очень хорошо знал внутренние дела этого государства. Наконец, в германском эпосе сохранилось предание и о походе новгородских русов на крымский Судак, на что обратил внимание еще А.Н. Веселовский: «Бравлин-Мравлин, русский князь, ходил на Сурож, как в поэме об Ортните Илья русский участвует в походе на языческий (?), может быть, еврейско-хазарский (см. имя (правившего в нем. — M С.) князя: Nacharel, Machorel, Zacherel: Нахор, Захария?) Suders: Suders от Su(g)da, Судак…» {343} 343 Веселовский А.Н. Русские и вильтины в саге о Тидрике Бернском // ИОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 3. С. 44.

Таким образом, мы видим в Германии достаточно значительное количество весьма ранних известий о Хазарии и Крыме, которые могли попасть туда именно благодаря западнославянскому посредничеству.

Интервал:

Закладка: