Павел Троицкий - История русских обителей Афона в XIX–XX веках

- Название:История русских обителей Афона в XIX–XX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-041-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Троицкий - История русских обителей Афона в XIX–XX веках краткое содержание

Из-за трагических событий прошлого века жизнь русского монашества на Афоне на рубеже XIX–XX вв. осталась совершенно неизвестной нашему современнику. В этой книге собраны подробные исторические сведения о самой крупной русской обители на Афоне – Свято-Андреевском ските, а также о наиболее значительных русских келлиях. Большое внимание уделяется русско-греческим отношениям на Святой Горе в начале XX в. Отдельная глава посвящена уникальной монашеской организации Афона «Братству русских келлий».

История русских обителей Афона в XIX–XX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мало кто знает, что Андреевский скит, а не Пантелеймонов монастырь, – первое русское общежитие на Афоне (имеется в виду возобновление русского монашества в XIX в.). В 1849 г., когда был основан Андреевский скит, на Афоне не было ни одной обители великороссов. Жили в то время русские и в Пантелеймоновом монастыре, но их было в пять раз меньше, чем греков. А после греческого восстания 1821 г. на Афоне некоторое время вообще не было ни одного русского монаха.

История Андреевского скита, как мы увидим, тесно связана с Россией. Но и сам дух обители, уклад, обычаи имеют русский отпечаток. Андреевца легко можно было отличить даже по внешнему виду от пантелеймоновца. Монахи Пантелеймонова монастыря носили по греческому обычаю более подходящие по природным условиям ботинки, монахи Андреевского скита – привычные для русских сапоги. Даже климат здесь, если можно так выразиться, русский. «Самая счастливая доля в этом отношении выпала для русского Андреевского скита, который пользуется лучшим благорастворенным воздухом на всем Афоне», – писал священник Александр Анисимов, афонский паломник [2] Наставления и утешения святой веры христианской. 1899. № 5.

. Таким образом, летняя жара, столь непривычная для северного человека, легче переносилась здесь, на возвышенном, открытом месте. Вообще, скит придерживался обычаев российских монастырей, хотя службы были по примеру греческих афонских обителей более продолжительными.

История скита началась в Москве, где жили два друга – два Василия, оба выходцы из купеческой среды, оба имевшие тягу к монашеству. Имели они общего духовного отца – архимандрита Кирилла из Иверского монастыря, подвизавшегося в то время в Московском Никольском греческом монастыре. Быть может, именно он зародил у друзей любовь к Афону. Но путь их лежит первоначально в Белобережскую Предтеченскую пустынь, славившуюся в те времена строгостью жизни, куда они поступают в 1825 г. Их руководителем становится старец Серапион. Василий Толмачёв работает на кухне, а Василий Вавилов, как более слабый здоровьем, несет послушание в трапезной. Они также пели на клиросе, так как оба обладали хорошими голосами и слухом. Через четыре года они были пострижены в рясофор. Здесь же происходит знакомство со схимонахом Симеоном, бывшим афонским монахом. Эта встреча их окончательно утверждает в намерении стать святогорцами. И по благословению игумена Моисея и старца Серапиона они отправляются на Святую Гору.

Основатели Свято-Андреевского скита: иеросхимонах Виссарион и схимонах Варсонофий

Удивительно все в этой истории. Монашествующим тогда нелегко было получить разрешение на выезд из России. Еще труднее было получить разрешение на поселение на Афоне. Но нигде братья не встречают противодействия ни духовных властей, ни гражданских. И благословение родительское получают они в дорогу. Даже не стеснены они в денежных средствах: им удается собрать в дорогу по 500 руб. ассигнациями. Господь во всем помогает им, стремление их на Афон не встречает на своем пути никаких препятствий, и друзья навсегда покидают Россию. Кто бывал на Афоне, знает, что с восточной стороны полуострова простирается открытое море, и корабли для остановки предпочитают западный берег тихого залива Монте-Санто. Но корабль привозит монахов Виссариона [3] Василий Толмачёв родился в Велевском уезде Тульской губернии в 1808 г. в купеческой семье. Родителей его звали Максим и Мавра. Отец его был московским купцом. Василий имел двух братьев: Ивана и Александра. Иоанн впоследствии немало помогал брату денежными средствами.

(Толмачёва) и Варсонофия [4] Василий Вавилов родился в 1797 г. в г. Дмитровске Орловской губернии в семье купцов. Родителей его звали Павел и Феодосия. Отец рано умер, и Василий отправился в Москву, где работал приказчиком в лавке богатого и благочестивого тульского купца. Там и произошло знакомство с Василием Толмачёвым – будущим игуменом Андреевского скита. Младший брат Василия Вавилова, Константин, впоследствии подвизался в Оптиной пустыни. Мать с именем Феодора приняла постриг в Ординской обители.

(Вавилова) к Климентовской пристани, близ Иверского монастыря, где пребывает главная святыня Афона – икона «Вратарница», дабы в первую очередь поклонились они Божией Матери, Игуменье Афона. Это произошло 3 июня 1829 г. Здесь же неожиданно встречаются они со своим московским аввой – архимандритом Кириллом.

Сначала они поселяются в келлье Св. Николая на земле Иверского монастыря, а затем переходят в Преображенскую келлью, в которой они прожили до 1836 г. Здесь они устроили небольшой огород, но главным средством для пропитания и расширения келльи была красильня, которую устроили братья, хорошо освоившие это ремесло в миру. Из заработанных денег братья щедро подавали нищим.

Двенадцать лет проводят братья в скорбях, молитвах и трудах под руководством старца-болгарина Харлампия. Этот старец вел аскетическую жизнь, практически не покидая свою келью, питаясь почти исключительно лесной травой и корнями. О. Харлампий провел на Афоне 72 года и даже ни разу не был в Карее [5] Своего рода столица Афона. Там находятся административные учреждения Афона, представительства всех монастырей.

, где по субботам собирался особый иноческий базар и монахи продавали свое рукоделие, таким образом получая необходимые для жизни средства. История сохранила описание одного чуда, совершенного этим подвижником. За строгую аскетическую жизнь о. Харлампий получил от Бога особый дар – власть над бесами. И вот однажды к нему в келью привели и оставили одного бесноватого мальчика. По совету одного опытного отшельника это сделали в отсутствие о. Харлампия, чтобы «не искушать его смирение». Старец, возвратясь, увидел мальчика и с негодованием произнес: «Вон отсюда, лукавый!» С этими словами из мальчика вышел бес. Но чтобы скрыть это чудо, о. Харлампий стал громко ругать отца отрока за то, что тот, вопреки афонскому уставу, привел мальчика на Афон, и выгнал счастливого родителя от себя. Удивительно и то, что этот аскет никого никогда не брал себе в ученики: исключение он сделал только для двух духовных братьев. После водворения братьев в приобретенной ими келлье Серай о. Харлампий поселился с ними, прожил всего 3 года и умер 7 ноября 1845 г. на 95-м году жизни.

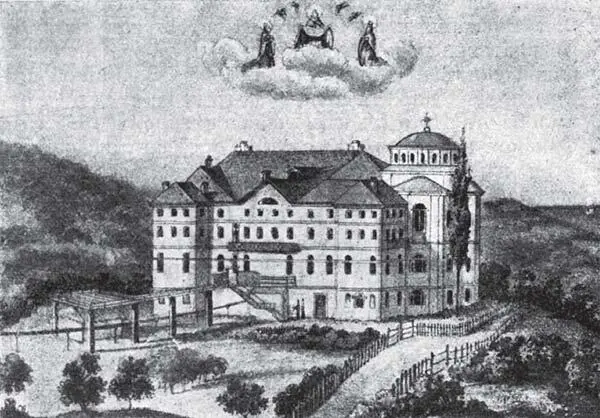

Первоначальный вид келльи Серай. 1841 г.

Здесь отцы Виссарион и Варсонофий обретают еще одного старца, хорошо известного в то время всем русским монахам Афона, – иеросхимонаха Арсения. Надо сделать небольшое отступление и рассказать о прискорбных событиях в Ильинском скиту, в которых пришлось участвовать будущим основателям Андреевской обители. Тогда Ильинский скит населяло братство из 27 человек, но вот в 1836 г. разразилась страшная беда – началась эпидемия чумы. Братство потеряло 20 человек, среди них был и тогдашний игумен Парфений. Всего же после этой напасти, захватившей в основном Ильинский скит, русских на Афоне осталось 20 человек, в числе которых были и наши два духовных брата. В архиве Андреевского скита до его упадка был документ под названием «Покаянная записка иеромонаха Прокопия». Там говорилось об удивительном подвижнике тех времен иеромонахе Павле: «Он был единственный, который не принимал никаких противочумных средств: не мазался дегтем, и это для того, чтобы иметь возможность продолжать служить пред престолом Божиим. Он один должен был даже и просфоры печь, так как все прочие были в дегте. Он же и пономарил, пел и вычитывал все положенное, служил часто Литургию и ходил по келльям причащать Св. Таин умирающих, небоязненно касался их, когда исповедовал или постригал в схиму непостриженных, наконец, отпевал скончавшихся, и Бог сохранил его невредимым, тогда как все прочие, прикасавшиеся к умершим или присутствовавшие при пострижении больных, умирали». Вполне естественно, что о. Павла поставили после эпидемии в игумены. Но это оказалось еще более тяжким крестом для него, чем скорби во время чумы. Насельники скита невзлюбили о. Павла за его добродетели и захотели другого игумена – известного подвижника о. Аникиту, бывшего князя Шихматова-Ширинского, который был тогда в Афинах. Но он так и не смог доехать до скита и умер по дороге 7 мая 1838 г. Но братия скита не вняла этому ясному указанию от Бога и все равно не хотела иметь иеромонаха Павла своим игуменом. Особенно среди них свирепствовал некто Савва-малоросс [6] [7]. Ильинцы попросили о. Арсения быть у них игуменом, а братья последовали за своим аввой. Но недолго им пришлось жить в скиту. Скитяне нашли у одного умершего великоросса лестовку. И обвинили о. Арсения и о. Павла и всех русских, что они-де раскольники-старообрядцы [8], и пожаловались на них в свой монастырь Пантократор. И русских изгнали. В архиве монастыря хранилась жалоба от о. Арсения в Протат, подписанная почти всеми русскими иноками. Как известно, о. Арсению пришлось для разбора этого дела совершить нелегкий пеший путь в Константинополь. Правда восторжествовала, и Патриарх велел вернуть о. Павла обратно в игумены, признав обвинение недействительным, но ильинцы все равно изгнали о. Павла. Это еще сильнее подвигает о. Виссариона и о. Варсонофия к созданию русской обители на Афоне. Дело в том, что Пантелеймонов монастырь, называвшийся Руссик, в те времена только исторически был связан с Россией. С громадным трудом, усилиями тогдашнего игумена Герасима [9], удалось пригласить несколько русских в это чисто греческое братство. Русским пришлось пережить немало скорбей в этом монастыре, пока он не стал действительно русским по своему составу и даже был возглавлен русским игуменом. И вот отцы Варсонофий и Виссарион, ревнующие о возрождении бывшего в то время на Афоне в упадке общежития, прикладывают немало усилий, чтобы приобрести у одного из монастырей келлью и впоследствии в ней организовать обитель, в которой смогли бы спокойно спасаться великороссы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: