Михаил Воробьёв - Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир

- Название:Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Воробьёв - Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир краткое содержание

Книга представляет собой первую в советском японоведении попытку фундаментального, комплексного анализа истории Японии в III–VII вв. В ней рассматриваются основные аспекты этнической, социально-экономической и культурной — истории населения Японских островов того периода. Автор подробно исследует сложный процесс возникновения феодальной государственности и классической культуры Японии.

Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из западноевропейской и американской литературы по культу» ре Японии наиболее интересна монография Г. Б. Сансома, которая рассматривает происхождение японского народа, его древние мифы, религию, письменную традицию, китайские инновации и пр. (Sansom, 1962].

Советская историография по истории культуры Японии не особенно обильна, но зато может похвалиться несколькими ценными исследованиями. Одно из них впервые на русском языке в монографической форме рассматривает проблемы развития японской культуры, науки (в основном естествознания и географии), их связей с культурами других стран [Попов, 1964]. Я. Б. Радуль-Затуловский в одной из своих монографий приводит обширный материал по идеологии и религии Японии, важный для истории ранней культуры страны [Радуль-Затуловский, 1947]. Искусство Японии, в том числе и древнее, неплохо освещено в нескольких оригинальных монографиях. Альбом Б. П. Денике содержит хорошие иллюстрации и фундированный вступительный очерк [Денике, 1935]. Многие положения этой книги сохраняют значение до настоящего времени. В монографии В. Е. Бродского высказываются интересные соображения о достижениях ранней японской живописи |Бродский, 1969]. В первых двух главах прекрасно иллюстрированной монографии Н. С. Николаевой рассматривается становление декоративного искусства древней и раннесредневековой Японии в связи с историей культуры и искусства [Николаева, 1972]. Последним по времени исследованием древней культуры Японии стала книга Н. А. Иофан. Начиная изложение с истоков японской национальной культуры, автор рассматривает мифы и верования, эстетические представления и их воплощение, проблему соотношения местного и заимствованного, обусловившего облик классической японской культуры в VIII в. В своей монографии автор широко привлекает оригинальный материал [Иофан, 1974]. В монографии, выпущенной нами в соавторстве с Г. А. Соколовой, первые главы посвящены научным и технологическим аспектам культуры Японии интересующего нас времени [Воробьев, Соколова, 1976].

Глава 2. Проблема хронологии

Изучая Японию III–VII вв., мы сталкиваемся с серьезной трудностью — отсутствием сколько-нибудь надежной хронологии. Эта трудность, конечно, связана с малочисленностью аутентичных, летописных и иных памятников письменности более раннего, чем VIII в., происхождения. Именно поэтому некоторые культурно-исторические хронологии относят начало собственно исторического периода, т. е. периода политической истории с надежной хронологией, к 551 г., а время с 250 по 550 г. называют «полуисторическим» [Beardsley, 1950, с. 8].

Вспомнив все сказанное выше об условиях создания «Нихонги» (а также «Кодзики»), легко предвидеть всю их хронологическую шаткость. Одной из дополнительных конкретных причин этой шаткости можно назвать слепое подражание структуре китайских летописей. События давние и трудно ориентируемые во времени уже в VII–VIII вв. датированы составителями задним числом по китайскому лунному календарю, иногда с совершенно легкомысленной точностью. При этом следует напомнить, что документированное знакомство японцев с этим календарем относится лишь к началу VII в. Но китайская летописная традиция требовала, например, приурочивания хотя бы одного события к каждому году правления царя или императора. Японские летописцы по мере сил следовали этому правилу, допуская лишь совершенно неизбежные отклонения, когда речь шла о ранних царях.

В качестве даты основания Японии был принят 660 г. до н. э. Полагают, что при этом руководствовались китайской традицией: 58-й год (синью) 60-годичного цикла считался годом перемен, а «великие перемены», «революции» по этой традиции случаются один раз в 1260 лет (на протяжении двадцати одного 60-годичного цикла). Когда в 604 г. в Ямато ввели календарь, отсчет в глубь времен от 601 г. (ближайшего года синью) и дал дату основания династии [Kemper, 1971]. «Магия чисел» не помешала японским историографам вольно обращаться с практической, текущей китайской хронологией и летописанием: так, одному японскому царю V в. приписан указ суйского императора VII в. Но корейская хронология V–VI вв. использована более осторожно.

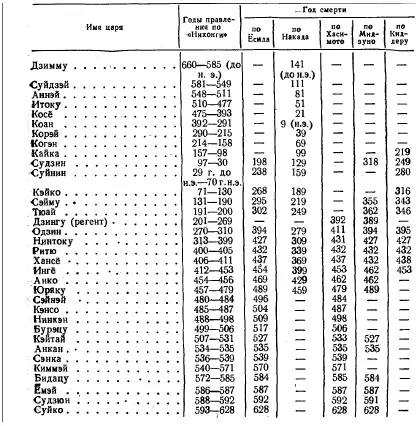

Попытки построить хронологию древней японской истории на материале «Нихонги» и «Кодзики» предпринимались давно (табл. 1). В частности, один из вариантов был предложен японским ученым Ёсида Того еще в 1893 г. В своих выкладках Есида уже учитывал датировку событий, нашедших отражение как в японских, так и в корейских источниках (табл. 1).

Таблица 1

Исчисления дат правления царей — Ямато*

*Составлено по [Wedemeyer, 1930; Накада, 1956; Hashimoto, 1956; Mizuno, 1967; Kidder, 1959]. Год смерти означает год конца правления, и наоборот.

При сопоставлении дат смерти 24 японских царей [31]в «Кодзики» и «Нихонги», начиная с царя Судзина и кончая царицей Суйко, выясняется, что совпадение в днях отсутствует вовсе, совпадение в месяцах образует непрерывный ряд только с царя ЁМЭЯ, а до этого встречается лишь в Ингё и Юряку (но в 10 случаях из 24 «Кодзики» вообще не указывают дату смерти). Совпадение в годе- смерти наступает с Анкана, если не считать Бидацу (оба источника расходятся в датах на год), т. е. с 535 г., и весьма приближенно с Ингё, т. е. с 454 г.

Не удивительно, что, обращаясь к хронологии древней Японии, В. Г. Астон еще в конце прошлого века пришел к следующим неутешительным выводам [Aston, 1889, с. 73]. Древнейшей приемлемой датой японской истории, подтверждаемой иноземными источниками, следует считать 461 г. Но даже записи событий, относящихся к Vb., часто удревнены на два 60-годичных цикла. С осторожностью следует относиться и к некоторым событиям VI в.

В период между двумя мировыми войнами проблемами японской хронологии в Европе усиленно занимались европейские ученые, в частности Гаспардон [Gaspardon, 1938] и А. Ведемейер [Wedemeyer, 1927, 1930]. А. Ведемейер составил сводную таблицу традиционных дат (табл. 2).

Простой взгляд на таблицу обнаруживает целую серию неточностей, подрывающих доверие к хронологии японских источников. Срок царствования десяти из 18 первых царей выше 50 лет. Фантастичен и возраст царей. Из первых 16 царей восемь (или десять) якобы прожили 100 лет и более. Но даже эти цифры по-разному исчисляются обоими источниками.

Поэтому А. Ведемейер взял за основу исчисления 60-годичный цикл, привлек корейские и китайские источники и построил новую хронологию царствований. По этой хронологии, цари с Дзимму до Тюая царствовали с 17 г. до н. э. по 362 г. н. э., Дзингу — в 363–389 гг., Одзин — в 390–406 гг., цари с Нинтоку по Юряку — в 409–479 гг. Пользуясь этой хронологией, Ведемейер написал исследование по древней истории Японии [Wedemeyer, 1930]. XOTJS позднее некоторые японские ученые взяли эту хронологию за основу, всеобщего признания она не получила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: