Михаил Воробьёв - Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир

- Название:Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Воробьёв - Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир краткое содержание

Книга представляет собой первую в советском японоведении попытку фундаментального, комплексного анализа истории Японии в III–VII вв. В ней рассматриваются основные аспекты этнической, социально-экономической и культурной — истории населения Японских островов того периода. Автор подробно исследует сложный процесс возникновения феодальной государственности и классической культуры Японии.

Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

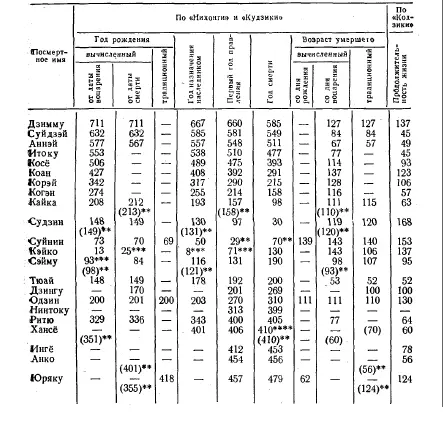

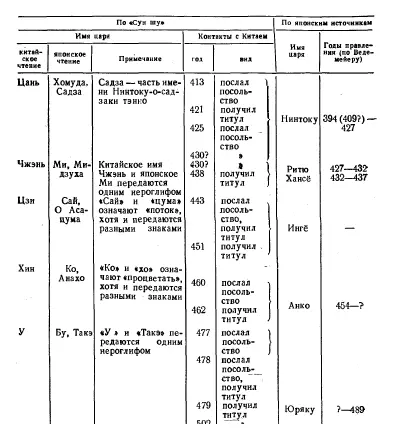

Большее признание получила хронологическая схема, составленная А. Ведемейером для V в. Он использовал записи о японских царях в китайском источнике «Сун шу» и попытался отождествить последних с царями, упоминаемыми в японских источниках, (табл. 3). Это отождествление в целом было принято историками с большим интересом, поскольку родственные отношения между четырьмя последними царями воспроизведены в источниках обеих: стран одинаково.

В послевоенное время работы по изучению ранней японской хронологии развернулись на новом, более высоком уровне (см. [Groot, 1948; Kim, 1972; Marugame, 1972]).

Таблица 2

Хронологические вехи, относящиеся к ранним японским царям*

* [Wedemeyer, 1930. с. 6]. Таблица приводится с некоторыми сокращениями.

** Расхождение в источниках основных и соответственно вычисленных дат.

*** С отмеченного года даты относятся к нашей эре.

**** Возможно, 411. Неясность в одном источнике — «Нихонги».

Накада Каору предлагает следующие любопытные соображения о древней японской хронологии [Накада, 1956, с. 179–185]. Девять царствований, от Дзимму до Судзина, непомерно растянуты в угоду известной нам теории древнекитайских натурфилософов о так называемой революции синью. Но хотя Дзимму и следующие за ним правители кажутся мифическими, трудно, по его мнению, допустить, что могли появиться и существовать мифы, не имеющие в своей основе реальных фактов. Руководствуясь этими соображениями, Накада Каору сделал два допущения: он отнес время смерти Судзина к 129 г. и признал 249 г. годом похода Дзингу в Корею. Свой выбор даты смерти Судзина он не обосновал сколько- нибудь убедительно. Отталкиваясь от этих дат, он по-своему заполняет как 120-летний период между этими датами, так и предшествующий и последующий периоды. При этом Накада Каору

Таблица 3

Японские цари V в. (по «Сун шу» и японским источникам)*

*[Wedemeyer, 1930, с. 99, 105].

исходит из предположения, что 11 царей (от Суйнина до Юряку) правили каждый в среднем по 30 лет. Это дает в итоге 330 лет против 409 лет, по «Нихонги». «Потерю» же 79 лет из 409 он пытается «оправдать» ссылками на общую непомерную протяженность правления первых четырех царей из указанных одиннадцати (от Суйнина до Тюая), и на более мелкие, но частые временные пробелы в других царствованиях. Наряду с «потерей» 79 лет в схеме Накада допущен и общий сдвиг во времени всего 330-летнего периода, особенно заметный для начальной стадии (см. табл. 1). Но Накада Каору пошел дальше и внес дальнейшие уточнения в сроки правлений, ориентируясь на даты событий, отраженных как в японских, так и в корейских источниках (см. табл. 4). Все параллели, кроме последней, подтверждают, как кажется, мнение о «потере» в «Нихонги» целых 60-годичных циклов как об одной из причин хронологических разрывов.

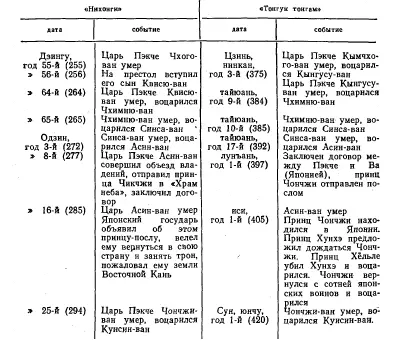

Таблица 4

События, зафиксированные одновременно японской и китайской летописями *

* Для удобства сравнения имена и страны из «Нихонги» даны в корейском чтении.

Главными уязвимыми пунктами схемы Накада являются чрезмерная приверженность к округленному 30-летнему сроку каждого правления и выбор двух абсолютных хронологических вех, к которым привязывается весь 330-летний период.

Выкладки Накада Каору не удовлетворили многих. Хасимот» Масукити в основу своих расчетов положил обширные и скрупулезные подсчеты средней продолжительности правления как японских императоров и сёгунов, так и государей Китая, Кореи, древних Греции и Рима, России, западноевропейских держав, учитывая при этом эпоху, национальные традиции, характер наследования (прямой, непрямой) и т. п. В итоге он счел 20-летний срок правления* наиболее приемлемым в качестве основы для исчисления времени правления пяти государей древней Японии от Судзина до Тюая_ Привязку дат их царствований он осуществляет на базе сопоставления времени их воцарения или смерти, зафиксированного в японских источниках в виде циклических знаков, с абсолютными значениями последних по китайским летописям. По мере приближения к нашим дням расчеты Хасимото все уверенней корректируются фактическими сведениями источников [Hashimoto, 1956, с. 626–688] (см. табл. 1).

Существуют и другие схемы, основанные как на исчислении средней продолжительности правлений, так и на других методиках. Примером первой можно считать выкладки Ясумото Битэн, использовавшего вычислительную технику и определившего среднюю продолжительность правления древних и «легендарных» царей Японии в 10,3 года. При этом время правления Дзимму у него пришлось на 271–311 гг. (см. [Арутюнов, 1975, с. 11]).

Все эти рассуждения и вычисления не лишены остроумия и логического основания, если, конечно, принять за истинное число самих царей. Но и в разобранных случаях более надежна суммарная цифра продолжительности серии царствований, чем установление конкретных дат правления каждого царя. Большинство событий летописей, приуроченных к традиционной хронологии, все равно не удается привязать к новой.

Эта решающая трудность, по всей вероятности, проистекает из прискорбной множественности погрешностей самого разного рода и происхождения, которая в совокупности привела к создавшейся ситуации. В основе неясности хронологии нет системы, не заложено какой-либо одной ошибки (в пропуске или добавлении одного или нескольких 60-годичных циклов, царствования или группы царствований и т. п.). Уже в VIII в. имеющийся лоскутный материал, по-видимому часто не записанный и еще чаще не привязанный ни к какой дате, был искусственно и произвольно, ретроспективно размещен во времени. Только этим можно объяснить отсутствие или несовпадение в двух почти одновременно завершенных источниках даже основных дат жизни, смерти и царствования, возраста правителей, царей и императоров. С каждым годом, проходившим после этого, уменьшалась возможность восстановления купюр, уточнения ошибок и пропусков в датах. Вероятно, поэтому при написании политической истории Японии за эти века практически пользуются традиционной хронологией или же вовсе не указывают дат, а отмечают год правления того или иного царя (так поступаем и мы).

Глава 3. Окружающий мир

Корея

Географическая изоляция Японских островов — явление бесспорное и для истории страны первостепенное. В исследовательском отношении оно приобретает до известной степени значение негативное: признание этого факта как бы снимает внешнюю — для народа, его истории и культуры — среду, выводит страну из русла мировой истории и обращает взор исследователя исключительно на внутренние события. Пытаясь преодолеть подобную тенденцию, мы посвятили специальную главу окружающему Японию миру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: