Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на значительное количество общей лексики в языках «индокитайской семьи» А. Конради, фонетические закономерности внутри ее установить не удавалось. Однако его внимание привлекло то обстоятельство, что стечениям согласных в тибетском письменном языке соответствуют в других языках простые согласные. Отсюда был сделан закономерный вывод: простые согласные произошли из этих стечений, а эти стечения, в свою очередь, восходят к исконным префиксальным формам [там же, IX]. Так родилась идея префиксальной морфологии в наиболее древнем состоянии индокитайских языков, которая разрабатывалась на протяжении многих лет.

При том уровне изучения индокитайских языков, на котором оно находилось в конце прошлого века, А. Конради полагал невозможным надежное сравнение их лексики. Поэтому первоочередной задачей сравнительно-исторического изучения языков этой семьи он считал реконструкцию индокитайской морфологии. «Фонетические законы, — писал он, — могут быть установлены не ранее, чем будет установлено, где могут находиться префиксы» [там же, XIV].

А. Конради установил, что образование каузативов и тональные различия между каузативными и некаузативными глаголами в индокитайских языках восходят к более старой форме каузатива, при которой переходная форма глагола производится из непереходной при помощи префикса. Он установил далее, что вообще все индокитайские слова с исконным глухим начальным согласным или все слова высокого тона представляют собой старые перфектные формы со звонким начальным согласным и префиксом [там же, 203].

В конце 20-х годов С. Вольфенден опубликовал важное исследование по морфологии глагола в тибето-бирманских языках, которое было проведено в соответствии с основными идеями А. Конради. Целью его исследования была реконструкция первоначального состояния морфологии тибето-бирманского глагола. На основании данных большого числа тибето-бирманских языков С. Вольфенден предложил реконструкцию морфологической модели тибето-бирманского глагола, которая состояла из субъектного префикса, направительного инфикса, корня, наречного инфикса, временного суффикса [Wolfenden, 2].

Понимание связи между корнем и префиксом у С. Вольфендена было прямо противоположным тому, как ее понимал А. Конради. По мнению С. Вольфендена, префиксы и инфиксы тибето-бирманского глагола не обладали значениями грамматических элементов, переводящих нейтральную глагольную морфему в транзитивную, каузативную или иную форму или же слово с предметным значением — в глагол. Наоборот, считал он, глагольный корень своим значением превращал абстрактные грамматические элементы, обозначающие направление движения, в показатели транзитива или каузатива [там же, 5].

Придя к такой сложной модели тибето-бирманского глагола, С. Вольфенден понял, что аналогичные результаты вряд ли могут быть получены в сиамско-китайских языках. Однако он надеялся, что со временем и там будут найдены более осязаемые свидетельства существования глагольной морфологии тибето-бирманского типа. Полное отсутствие префиксов в современных языках сиамско-китайской семьи и невозможность продвинуться в реконструкциях далее стечений начальных согласных, с его точки зрения, не означало, что здесь иногда не было ничего, кроме этих стечений согласных. Наоборот, утверждал он, это указывает на возможность существования в предшествующие эпохи свободно изменявшихся и легко отделявшихся элементов, следы наличия которых широко представлены в родственной тибето-бирманской семье [там, же, 6].

Первое исследование исторической морфологии тайских языков было завершено в начале 30-х годов. Материалом для исследования послужили стечения начальных согласных, реконструированные в древнекитайском языке и сохранившиеся в ряде тайских языков. Из всех имеющихся типов стечения согласных К. Вульф выбрал наиболее часто встречающийся — со вторым элементом — l- и — r-. Его понимание морфологической природы этого согласного также весьма далеко отстояло от идей индокитайской морфологии, высказанных А. Конради. К. Вульф считал первичными формы с простыми согласными в начале слова и производными — те, которые начинались со стечения согласных. Согласные -1- и — r-, которые регулярно выступают в качестве вторых элементов этих стечений начальных согласных, он рассматривал как формальные элементы. «Следовательно, — развивал он свою мысль, — сиамский язык имел словообразовательный механизм, использующий инфиксы вместо префиксов и суффиксов. В языках встречаются и другие инфиксы помимо -1- и — r — , но только эти два встречаются настолько часто, что они, несомненно, могут считаться исконными, индокитайскими по своему происхождению» [Wulff, 1934, 17].

Сознавая, что такое понимание морфологии сиамско-китайских языков мало согласуется с результатами, полученными при исследовании тибето-бирманской морфологии, К. Вульф писал:. «Решение вопроса, имеются ли в этих (тибето-бирманских — М. С.) языках настоящие инфиксы, подобные сиамским, — а в целом, кажется, что они существуют, — я оставляю другим исследователям, которые займутся запутанным слово- и корнеобразованием тибето-бирманских языков» [там же, сноска].

Таким образом, исследования по исторической морфологии языков предложенной А. Конради индокитайской семьи показали весьма малое сходство морфологии тибето-бирманских и сиамско-китайских семей языков в тех исторических состояниях, которые доступны для современных реконструкций. Различий между языками этих семей в области морфологии обнаружено намного больше, чем сходства. Интересно, что и внешние аналогии, к которым прибегали исследователи исторической морфологии, были совершенно различными. Для иллюстрации своей модели морфологии тибето-бирманского глагола С. Вольфенден прибегал к языкам американских индейцев, между тем как К. Вульф — к малайско-полинезийским и аустроазиатским языкам [Wolfenden, 7; Wulff, 17].

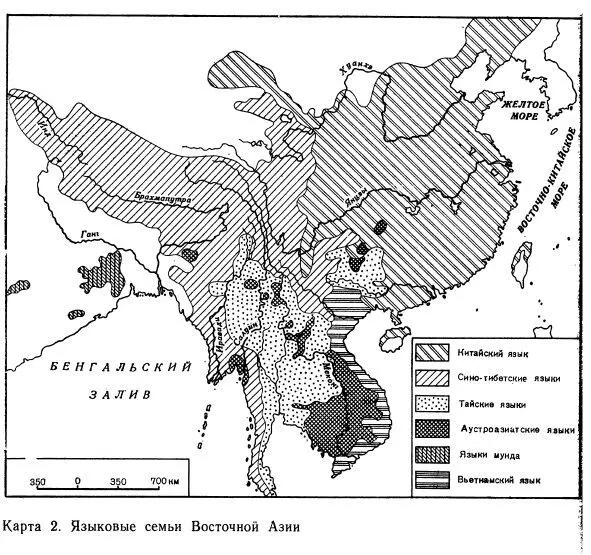

Р. Шейфер назвал эту семью языков «сино-тибетская», но при этом оставил ее в прежнем составе. «Говорящие на сино-тибетских языках, — писал он, — занимают ареал, простирающийся от Великой стены до Малаккского полуострова и от Кашмира до Желтого моря. Сино-тибетские языки делятся на шесть главных подразделений: китайские, тайские, тибетские, бирманские, языки бодо и языки карен» [Shafer, 1]. Как и предшествующие исследователи этих языков, он уделял большое внимание проблеме тибето-бирманских префиксов. Р. Шейфер предложил различать первообразные префиксы, унаследованные от древнейшего сино-тибетского состояния, и вторичные префиксы, образовавшиеся в результате сжатия первых слогов в многосложных словах тибето-бирманских языков. Логическим результатом теории сжатия явилось предположение, что и первообразные префиксы в древнейшее время также были вокализованы [там же, 1, 20–22].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: