Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Степень детализации изображения могла быть различной. В отличие от современных иероглифов знаки иньского письма не разлагались на стандартные графические единицы (черты). Число черт в знаке зависело от желания пишущего передать в своем изображении большее или меньшее число деталей. Исследователи иньского письма указывают на сходство графического стиля иероглифов, изображающих животных, со стилем зооморфного орнамента, который можно встретить на различных предметах культуры эпохи Инь и даже предшествующих исторических эпох [Бунаков, 1940, 358; Карапетьянц, 1972, 457–463].

Это означает, что в своих истоках китайская иероглифическая письменность связана с изобразительным искусством, точнее, с орнаментом, и это делает понятным причины, по которым письменные знаки были названы и продолжают называться словом «вэнь» («узор»).

В настоящее время иногда высказываются взгляды, согласно которым китайское письмо происходит с Ближнего Востока. Основной аргументацией в пользу такого взгляда является сходство некоторых знаков иньского письма со знаками ближневосточных иероглифических письменностей [Васильев, 1976, 303]. Не отрицая в принципе возможности культурных связей населения бассейна Хуанхэ с западной частью Евразиатского материка, следует все же указать, что сходство в различных письменностях может быть основано прежде всего на их сходстве с изображаемым объектом. Памятники китайской письменности демонстрируют столь ясную эволюцию от элементарных пиктограмм, генетически связанных с орнаментом, к более сложным формам, а затем к современным, что самостоятельность ее развития на местной основе не может вызвать никаких сомнений. Детальная аргументация в пользу автохтонности китайского письма приведена в статье А. М. Карапетьянца [Карапетьянц, 1977, 223–229].

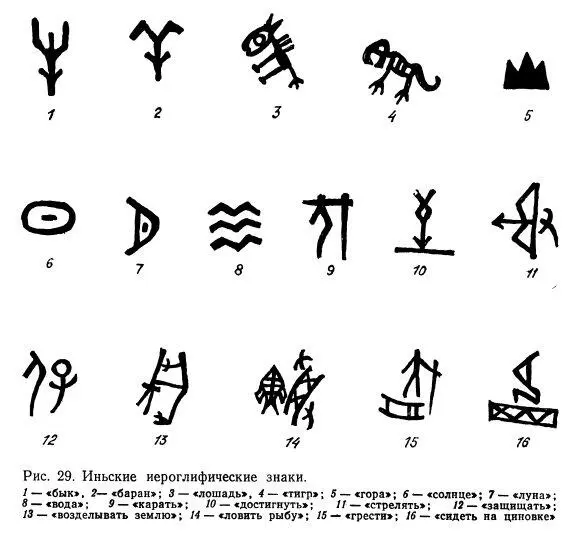

Иньское письмо состояло, в основном, из пиктографических и идеографических знаков. Пиктограммы иньского письма представляли собой схематизированное изображение предмета: горы, солнца, луны, текущей воды и т. п. (рис. 29). Пиктограммы создавались прежде всего для обозначения предметов с явно выраженной внешней формой. Для обозначения более абстрактных и чисто абстрактных понятий пиктограммы были неудобны. Для обозначения слов с абстрактным значением создавались сложные знаки — идеограммы, состоящие из нескольких простых пиктограмм. Значение такой идеограммы иньского письма могло быть выведено из значений пиктограмм, которые входили в ее состав.

Так, например, знак фа «карать» (59) является изображением человека и клевца, приставленного к его шее, знак чжи «достигнуть» (63) — стрелы, воткнувшейся в землю, знак шэ «стрелять» (64) — лука со стрелой и правой руки, знак бао «защищать» (65) — мужчины и ребенка.

Все перечисленные идеограммы сохранились по сей день и продолжают существовать в измененном виде в современной китайской письменности. Однако часть иньских пиктограмм была забыта и уже не встречалась в надписях последующих эпох. К специфически иньским пиктограммам относятся такие знаки, как «возделывать землю», представляющий собой изображение человека с палкой-копалкой в руках, «ловить рыбу» — изображение рыбы, сети и руки, «грести» — изображение лодки и человека с веслом в руках, «несчастье» — изображение ноги, наступающей на змею, «сидеть» — изображение человека, сидящего на циновке (рис. 29, 13–29, 16).

Язык иньских надписей, вероятно, был близок к языку, на котором говорили при дворе правителей династии Шан. Характер вопросов и ответов, записанных на гадательных костях, подразумевал их краткость. Тем не менее в расшифрованных текстах встречаются не только знаменательные, но и служебные морфемы, предлоги и т. д. Слова и формулы надписей время от времени менялись. Исследователь иньских надписей Дун Цзо-бинь установил, что примерно за 300 лет существования династии Шан, отраженных в надписях на гадательных костях, менялось как содержание надписей, так и форма записи вопросов и ответов. Эти отрезки времени он условно называет периодами консервативного правления и реформ или периодами старой и новой школы стиля иньских надписей. Дун Цзо-бинь указывает на тенденцию к более четкому различению дня и месяца надписи в стиле новой школы, для чего при обозначении месяца в этот период писали, скажем, не «август», а «в августе» — с предлогом [Tung Tso-pin, 94]. В надписях, составленных в духе навой школы, год обозначался словом «сы» (66), а январь — «чжэнюэ» (67);в надписях старой школы год обозначался словом «нянь» (68), а январь — «и юэ» (69). Кто знает, может быть эти слова, используемые разными школами, отражали существование двух речевых стилей в том языке, на котором эти надписи составлялись.

Исследователи иньского письма различают несколько периодов эволюции графики от раннего, характеризовавшегося крупными отчетливыми знаками, до позднего, когда знаки писались мелко с тщательным исполнением всех деталей. Между этими крайними периодами эволюции иньской графики находятся промежуточные ступени падения и возвышения искусства каллиграфии, однако общая тенденция развития иньской графики обычно характеризуется как усложнение формы знаков. Вот что пишет об этом Дун Цзо-бинь: «Перемены в стиле письма в надписях на панцирях и костях — это в конечном счете перемены от простого к сложному. Перемены произошли в разных формах — простое возрастание числа черт без изменений значения, усложнение, вызванное новым значением иероглифа, переход от пиктограмм к знакам типа сешэн (полуидеографические, полуфонетические комплексы) и т. д.» [там же, 87].

Сфера употребления письменности в государстве Инь функционально была ограничена надписями на гадательных костях, территориально же — столицей, во всяком случае в других местах археологических раскопок периода династии Инь гадательные кости с надписями обнаруживаются крайне редко.

Письменность эпохи Чжоу

В памятниках иньской письменности встречаются графические элементы, которые можно воспринимать как указания на то, что в государстве Чжоу в то же самое время существовали свои письменные знаки. Некоторые из них были воспроизведены в иньских надписях [Тан Лань, 1957, 33–36; Крюков, 1965, 122–127].

Этих упоминаний, к сожалению, недостаточно для того, чтобы составить представление об их природе — являлись ли они знаками для обозначения реальных лингвистических единиц или имели какие-либо другие функции, например функции знаков собственности.

После того как Инь было покорено Чжоу, завоеватели воспользовались достижениями иньской культуры, в том числе иероглифической письменностью, которая по-прежнему использовалась главным образом в ритуальной сфере. В духовной культуре Чжоу важную роль играли ритуалы, связанные с культом предков. В наиболее торжественных случаях совершение ритуала сопровождалось соответствующей надписью, которая, наносилась на сосуд, отливаемый в честь этого события (рис. 30). Надписи на бронзовых сосудах представляют собой основной источник сведений о китайской письменности периода династии Чжоу (рис. 31).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: