Игорь Бестужев - Крымская война 1853-1856 гг.

- Название:Крымская война 1853-1856 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бестужев - Крымская война 1853-1856 гг. краткое содержание

Крымская война 1853–1856 гг. — одно из крупнейших исторических событий XIX в. — особенно ярко выявила контраст между величием народа и ничтожностью правящих клик, мнивших себя вершителями судеб истории.

В этой войне провалились захватнические планы и царизма, и правящих кругов Англии и Франции; вскрылись вопиющие пороки военных систем царизма, бонапартизма и английской олигархии. Но в то же время эта война показала, какую великую силу представляет собой народ, вставший на защиту своей родины от иноземных захватчиков, какое изумительное мужество и боевое мастерство способны проявить простые люди, даже поставленные отсталостью своей страны и бездарностью верховного командования в исключительно тяжелые условия борьбы.

Крымская война 1853-1856 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А какое презрение к смерти, какую изумительную выдержку надо было иметь, чтобы изо дня в день, под градом вражеских снарядов, сидеть у руля баркаса, доверху набитого бочонками пороха, или шагать рядом с подводой, нагруженной боеприпасами, ожидая каждую секунду рокового взрыва!

И при всем этом севастопольцы встречали сыпавшиеся на них снаряды вовсе не с пассивностью обреченных. Пользуясь тем, что запальная трубка у тогдашних разрывных снарядов (бомб) горела 15–20 секунд, в том числе 5—10 секунд после их падения, солдаты и матросы, с риском для жизни, заливали падавшие бомбы водой, забрасывали их песком, скатывали в ров, закрывали шинелями, а иногда даже — во имя спасения товарищей — и собственным телом.

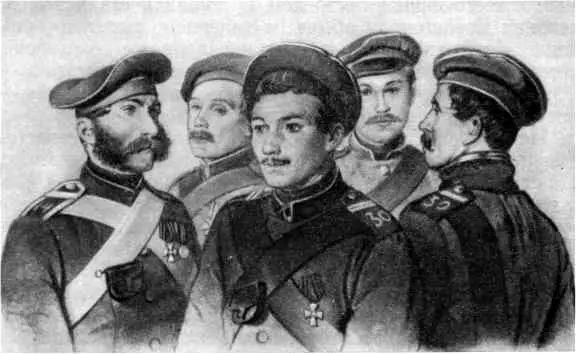

Герои обороны Севастополя — участники смелых вылазок в стан врага. Слева направо: унтер-офицер Афанасий Елисеев, боцман Алексей Рыбаков, квартирмейстер Петр Кошка, матрос Иван Димченко, квартирмейстер Федор Заика. Худ. В. Тимм.

Матрос Михаил Мартынюк бросился в пороховой погреб, чтобы потушить там пожар. Рискуя жизнью, он спас бастион от разрушения при взрыве.

Однажды пятипудовая вражеская бомба угодила рикошетом в зарядный ящик, стоявший у дверей порохового погреба. Взрыв грозил поднять на воздух целую батарею. Тогда артиллерист И. Н. Кандагури, крикнув: «охотники, за мной!», подбежал к ящику, и с помощью двух десятков добровольцев откатил его от погреба, а затем вместе с товарищами бросился на землю. Взрыв не причинил бастиону и его защитникам никакого вреда. Нахимов, находившийся в этот момент на расстоянии всего нескольких десятков шагов от погреба, тотчас же подскакал к месту взрыва, слез с лошади, обнял и расцеловал Кандагури, снял с себя Георгиевский крест и надел его на грудь храбрецу.

Так сражались севастопольцы. Беззаветная храбрость и хладнокровное выполнение своих обязанностей под самым ожесточенным обстрелом противника стали на бастионах Севастополя обычным явлением, вызывая удивление и чувство невольного уважения даже со стороны врага. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский», — писал в то время Л. Н. Толстой [79] Л. Н. Толстой. Собрание сочинений, т. II, М., 1951, стр. 124.

.

Источником героизма и самоотверженности севастопольцев в такой «страде» являлся их горячий патриотизм. По справедливому замечанию Л. Н. Толстого, «из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина» [80] Там же, стр. 123.

. Такой причиной могла быть для защитников Севастополя только любовь к Родине. Воспринимая оборону города как защиту Родины от нашествия иноземных захватчиков, простые русские люди не щадили сил для отражения этого нашествия и стояли насмерть.

Герои обороны Севастополя — черноморские пластуны. Слева направо: Сидор Белобров, Димитрий Горленко, командир 2-го батальона подполковник Головинский, хорунжий Даниленко, Макар Шульга, Андрей Гиденко, урядник Иван Демяненко, Лука Грещев Худ. В. Тимм.

Совершенно иная картина наблюдалась в лагере союзников, солдаты и матросы которых сражались в Крыму только из страха перед наказанием или в надежде на грабеж. В противоположность боевому содружеству солдат и матросов на бастионах Севастополя, у союзников царила постоянная вражда не только между англичанами и французами, но даже между отдельными родами войск в каждой армии. В противоположность смелому тактическому новаторству защитников города, в боевых приемах союзников господствовали рутина и косность. В противоположность отваге и героической самоотверженности севастопольцев, солдаты и матросы противника формально относились к своим обязанностям на войне, стремились любой ценой уклониться от непосредственного участия в бою. Севастопольцы часто с удивлением отмечали, например, что достаточно было одного залпа по осадным работам, чтобы вражеские солдаты, пользуясь, очевидно, этим благоприятным предлогом, немедленно спрятались в укрытие на всю ночь. В атаки английских и французских солдат гнали нередко пьяными.

В результате, несмотря на все свои усилия в течение почти целого года, две сильнейшие державы того времени так и не смогли взять русский город, не являвшийся даже крепостью в строгом смысле этого слова. Сотни тысяч своих солдат и офицеров потеряли союзники в боях под Севастополем, а поставленной цели не добились. Оставив по стратегическим соображениям Южную сторону города, русские войска держали и ее, и весь Севастопольский рейд под огнем своих батарей Северной стороны.

Окончание войны и ее итоги

Последние месяцы героической обороны Севастополя, приковавшей к себе основные силы антирусской коалиции, совпали по времени с серьезными неудачами, которые союзники снова потерпели на Балтике, на Тихоокеанском побережье России и в Закавказье.

На Балтику был вторично послан англо-французский флот в составе 52 паровых линейных кораблей и фрегатов, а также большого числа мелких и вспомогательных судов. Командовавшие флотом адмиралы Дундас и Пено, сменившие Непира и Парсеваль-Дешена, решили на этот раз не ограничиваться блокадой Балтийского побережья России, а во что бы то ни стало прорваться к Кронштадту через минные заграждения русских и разгромить сосредоточенный там русский Балтийский флот. Однако при разведке на подступах к Кронштадту четыре парохода англичан подорвались на минах, причем, по свидетельству очевидца, «все четыре упомянутые судна были настолько сильно повреждены, что должны были искать спасения в доках и не принимали более участия в военных действиях» [81] ЦГВИА, ф. 69, д. 18, л. 216.

. В итоге командование союзников вновь отказалось от мысли решить судьбу кампании в генеральном морском сражении у Кронштадта.

Длительное время после этого Дундас и Пено не могли придумать, что им предпринять далее: возвращаться с Балтики ни с чем означало для них разделить судьбу Непира, а атаковать русские крепости было сочтено слишком рискованным, тем более что русские войска гораздо основательнее приготовились теперь к их обороне, чем в предыдущую кампанию, когда нападение вражеского флота застигло их врасплох.

Не отваживаясь на сражение с русскими вооруженными силами, союзники, по примеру предыдущей кампании, продолжали нападать на мирные прибрежные селения, грабили и предавали их пожару. Тактика англофранцузских эскадр в подобного рода нападениях была чисто пиратской: приблизившись к какому-либо городу, нападающие высылали обычно парламентеров, которые требовали от жителей города пресной воды и продовольствия, а заодно узнавали, нет ли поблизости русских отрядов. Когда была очевидна безнаказанность близкого подхода к берегу, английские и французские корабли с небольшой дистанции открывали огонь по городу, не щадя ни жилых домов, ни других строений. В течение июня — августа 1855 г. были подвергнуты артиллерийскому обстрелу Бьорке, Нарва, Пернов, Нюстад, Раумо, Ловиза, Котка и другие города, причем два последних сильно пострадали от пожаров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: